首页 -> 2008年第2期

走向世界共和国(上)

作者:柄谷行人等

汪晖:柄谷行人先生是日本过去二三十年中最重要的知识分子之一——在理论、思想和批评实践上,同时也在他所从事的社会政治性的实践和社会活动上。他是著名的理论家,也是著名的文学批评家,早期求学时代的经历是学习政治经济学。在中国,柄谷先生最早被翻译出版的著作是《日本现代文学的起源》,最近又出版了《马克思,及可能性的中心》。柄谷先生这些著作也翻译成多种文字,并在英语世界有广泛的影响,比如前两年出版的《康德与马克思》。我们今天要跟柄谷先生一起来讨论的是他二○○四年出版的一本书,叫做《走向世界共和国》。

柄谷:《走向世界共和国》是《跨越性批评——康德与马克思》的续篇。后者主要从哲学方面做了一些考察,前者更侧重于社会科学和实践方面。为了进一步了解当代社会的状况,我想先引用美国乔姆斯基一九七一年一次讲演中的一句话,讲演的题目可以翻译成《未来的国家》。乔姆斯基谈到,目前的发达国家大概有四种形式:A、国家社会主义;B、福利国家资本主义;C、自由主义;D、无政府社会主义(请看图一)。A、B、C、D是我分的,B和C是阶级的或者不平等的社会,A和D是平等的社会。乔姆斯基说的平等国家或者国家社会主义主要是针对当时苏联卫星国而言的。但是我理解的国家社会主义更应该是指工会或者农业合作社这样的形态。比如在中国就叫人民公社。更纯粹的一些,就是南斯拉夫的那种社会主义。南斯拉夫的社会主义和D的内容是接近的。B(福利国家资本主义)是与A(国家社会主义)相对抗而建立起来的一种体制。

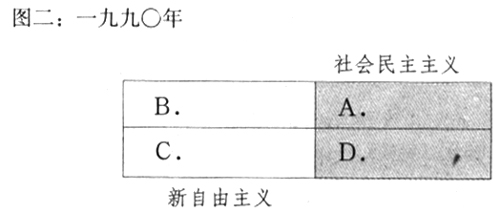

其实,本来所谓的资本主义,他们更期待的是C,就是自由主义,但是为了和国家社会主义相对抗,同时为了避免出现过多的失业人口,不得不建立福利国家资本主义。凯恩斯主义可以划分到B里。D称为无政府社会主义。这种无政府社会主义在哪里都可以存在,但是更准确地说应该是一九六八年“新左翼”所想象的那个东西。实际上在一九六八年这个时刻,“毛主义”在中国以外是作为D被解读的。一般认为“毛”是对抗A,即国家社会主义,然后才有了中国的“文革”。请看图二。

与图一相比,A(国家社会主义),甚至包括D(无政府社会主义)已经全部消失了。就是说反抗资本主义的那部分即资本主义对立面基本消失了。图二的B原来是福利国家,现在就没有必要再去搞福利国家了。A的部分渐渐地开始转到B里来。一系列的矛盾最后都交给资本主义市场去解决,或者是由社会民主主义来解决。

B和C不可能完全分开,因此,新自由主义还可能出现。比如包括美国也讲新自由主义,但是也不能完全解决这些矛盾。这种情况在欧洲也差不多,中国也是这样,比如中国的经济发展就要造成差距的扩大,同时,又必须去解决这种经济上的差距悬殊的状况。看这些年的情况,比如法国和德国摇摆了很长一段时间,最近也开始向新自由主义方向走了。我们经常用的“左”和“右”的概念,目前已很难使用了。各国的情况好像都差不多,比如日本的情况也是这样,经济上的收入差距越来越扩大,这种情况下在意识形态上反映出来,比如小林善纪等等这些右翼的东西就会出现。法国也有这种情况,在反全球化的时候,右翼政客也出现了。所以可以说世界各地都正在出现相近的状况。在这样一种状况下,我感觉展望未来是极其困难的。

大概是一九八九年前后,福山提出“历史的终结”的说法,我觉得所谓的“历史的终结”在一定范围内说不定也是对的。不过,福山也有没想到的方面,比如在A、B、C之外的东西他并没有去思考。福山没有考虑到D,D怎么命名呢?我想一旦要命名,可能又要用共产主义、福利主义之类的,太坐实了反而会妨碍我们的理解。我干脆用了一个X(图三)。

A、B、C,实际上是资本—国民(民族)—国家三位一体的一个系统,就是说资本主义制度所造出来的矛盾,通过国家来予以处理、予以解除。如果把D即X这个没有命名的部分否定掉的话,福山所说的历史的终结的说法就可以成立了。

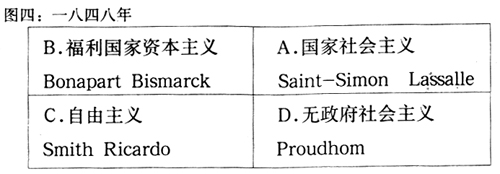

接下来我要讲图四中 D的部分。沃勒斯坦说过,一九六八年是一场世界革命,可是在这个世界革命之前还有一场世界革命,就是一八四八年的革命。一八四八年的时候有了马克思的《共产党宣言》。一八四八年革命之后上来的是路易·波拿巴,他上来之后与普鲁士发生战争,最后使法国强大起来。C的部分就是自由主义,应该说是英国的,比如亚当·斯密搞的经济自由主义。说到A,一八四八年前后,应该是圣西门为代表的一些人群,实际上他们想通过生产合作社来解决社会矛盾。D是无政府社会主义,实际上普鲁东提倡过,要通过生产合作社来推动其发展。不过普鲁东这些人和A的国家社会主义是不太一样的,他们不是要通过国家来解决社会矛盾,而是要通过生产合作或者工团主义的方式来否定和扬弃国家。

那么把马克思放在哪里呢?马克思基本上可以放在D里面,但是马克思有点不太一样,他对国家的介入并不持反对态度。我感觉马克思是处在A(国家社会主义)和D(无政府社会主义)之间,所以马克思和普鲁东以及巴黎公社的成员一起参与了那场革命。可是马克思以后的马克思主义者,特别是马恩主义者,他们几乎都走向了A(国家社会主义)。

通过分析可以看出,一九六八年的事情在一八四八年就开始了。我感觉一九六八年这样的状况将来还会出现,比如俄国革命应该是放在这一序列里面的:一八四八年、一九一七年、一九六八年,大概是六十年一个周期。如果做出这样的判断的话,就必须对一九六八年以前的历史经验和教训做出考察。比如,我们必须思考国家问题。例如普鲁东的做法就是想通过生产合作社的形式来对抗资本主义制度,但是这个方式是有局限性的,这种情况马克思曾经考虑过。我觉得马克思的批判是正确的,就是说暂时的国家权力是可以允许的,但是国家的权力并不是能暂时得了的。我觉得马克思对国家的思考基本上和无政府主义是一致的:不平等和阶级消灭以后,国家自行消亡。就是说还是在一国范围之内来思考国家消亡的问题。但是,我认为“国家”的问题是无法在一国内部来思考的,一个国家首先要相对另外一些国家才能存在。马克思的著作里,对这个问题没有阐述过。比如巴黎公社大概两个多月就被消灭了,为什么这么快?就是因为巴黎公社人没有考虑如何去保卫这个革命,因为一旦要考虑保卫革命的措施的话,自然就建立起国家来了,没有其他的办法。所以普鲁东等派人拒绝了这种做法。巴黎公社的历史在一九一七年的俄国革命中又出现了。当时苏联彻底拒绝来自外部的干涉,实际上当时是处于战争状态之下:美国和日本正在攻击和占领西伯利亚,世界上没有人来庆祝俄国革命的胜利。所以,当时苏联人称自己为苏维埃,可是结果不能不建立一个强大的国家。从这个意义上讲,我不认为斯大林走歪了,反而托洛茨基是错的,他太天真了。

为了一个有希望的未来,我们必须重新思考国家究竟是一个什么样的东西。我觉得马克思对资本主义制度的分析和批判是非常杰出的。马克思在那个时候对商品交换,包括货币的问题,非常集中地做了深入的思考。马克思说商品的交换是发生在共同体与共同体交界的地方。那么共同体内部有没有交换呢?实际上也有交换。比如在家庭里也有交换,但那不是商品交换,用人类学的说法——比如从莫斯以来——是馈赠、还礼的关系。当然有的家庭可能也有钱的交换,但是我觉得必须认识到这种家庭内的馈赠、还礼的交换也是一种交换样式。

[2]