>>> 2008年第7期

一部用中国唐诗为题材作曲的伟大作品

作者:谢佩琪

关键词 马勒;大地之歌;寒秋孤影

这里要谈的《大地之歌》,是一部交响声乐套曲,马勒自己为乐谱写的标题是《为男高音和女低音(或男中音)独唱和管弦乐队写的交响曲》。既是交响曲,就应该按顺序编入他的交响曲序号,成为第九交响曲,可是马勒并不这样做。据说马勒有严重的宿命论倾向,他认为一位交响作曲家在写完第九交响曲之后,生命也就到尽头了。的确,在贝多芬之后,19世纪作曲家没有人能超越“九”这个数字,贝多芬、舒伯特、布鲁克纳、德沃夏克,都是在写完自己的第九交响曲之后去世,但数字与生命并无必然联系,后来的肖斯塔科维奇就写到15部交响曲。

马勒对哲学、宗教、神秘论的兴趣使他对生命本身怀有空幻的认识,生活虽然美好,但是死亡是不可抗拒的,生与死,人与自然,是浑成一体的,它构成人的命运,受神秘力量的支配。感到人生苦短,生命将近,他对生活的认识就更富于哲学意味。就在这些日子里,马勒读了一位朋友送给他的唐诗德文译本《中国之笛》。本来也许只是为了排遣一下郁闷的心情,读过之后,发现其中一些诗的内容正适应他目前的精神需要,于是他选取了其中的七首诗,写成了有六个乐章的交响声乐套曲《大地之歌》。

马勒读到的汉诗译本并不是由中文直接翻译的,编者汉斯·贝特格根据另一位汉斯·海恩鲁曼的汉诗散文化德文本改写成诗体文,其中又参照了英文译本,部分内容又来自法国女作家戈谢的译本《玉书》。这样几经转译编写,原诗的面貌发生了很大的变化,如果没有作者和标题的提示,已经很难辨认原诗是哪些篇目。在《大地之歌》的七首歌词中,可辨明篇目的有五首,分别是李白、王维、孟浩然的原作,另外两首已完全无从查对,甚至有人怀疑是伪作。

马勒所处的19世纪晚期到20世纪初,已经有不少中国的文学作品和学术著作翻译到西方,从孔子、孟子的思想、《孙子兵法》,到《水浒》、《红楼》、《赵氏孤儿》,出现了几种文字的译本。这些翻译多出自到过中国的传教士,译文还谈不上信达,仅限于介绍性翻译,很难保持中华文化的精髓。以诗词翻译为例,中国诗词是世界上各种语言的诗歌中艺术价值的最高峰,有独特的艺术手法。意境的营造、比兴的寄托、凝炼含蓄的抒情、甚至儒家道统的贯彻,都是西方诗歌里没有的,在翻译过程中不免有遗漏或谬误。而且在那以前的译者还没有把中国诗论、文论译介到西方,对汉诗的翻译和理解都存在障碍。尤其是中西语言的差异,更无法表现中国诗词的音乐性,所以一些汉诗译本干脆就译成散文,只求表达意思上的完整。再由一些诗人改写成外文式样的诗,原作的风貌还能保持几分只有天知道了。马勒看的唐诗《中国之笛》就是这样一个译本。当然,马勒不是诗人,更不是汉学家,不必去考究译本的好坏,他只要根据自己的需要选取能表达自己的思想感情的篇目就是了。对于他来说,中国是神秘的东方古国,来自东方的十一个世纪前的诗歌,一定蕴涵着深奥玄妙的哲理,有对大自然和生命的深沉感悟,正符合他此时的精神需要。《大地之歌》里选用的唐诗译文再经过马勒的又一次改编组合,文字上就更适合马勒的音乐要表达的个人感情了。

《大地之歌》作品的结构赏析:

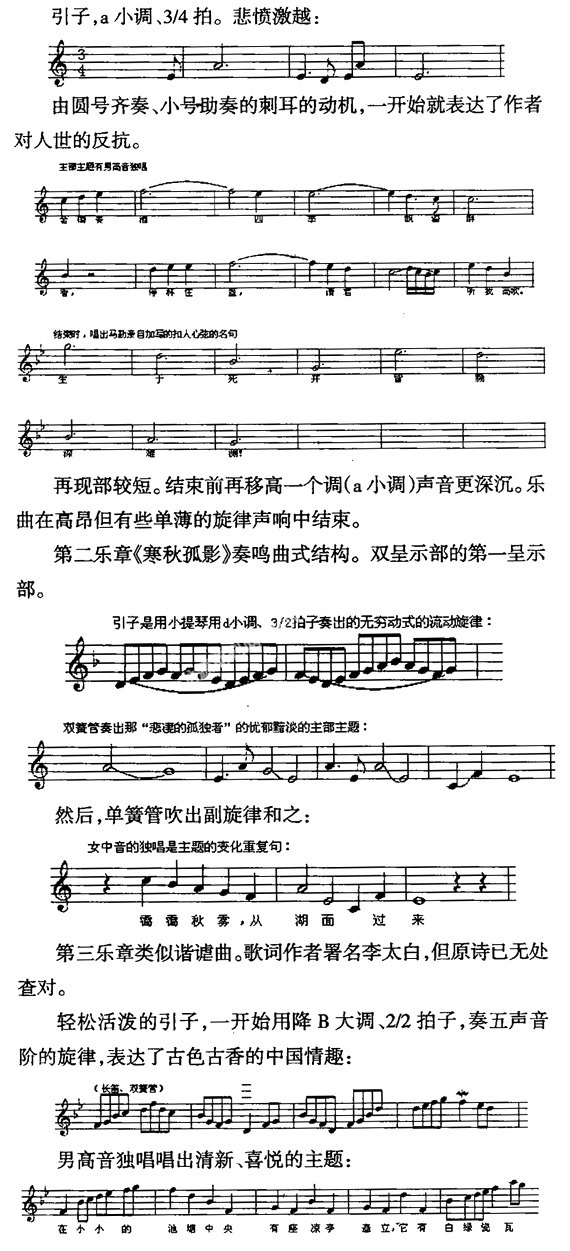

第一乐章《尘世苦难的饮酒歌》源自李白的《悲歌行》:

奏鸣曲式结构。首先揭示出“大地”这一主题,词曰:“苍天永远碧蓝,大地永远依旧,每逢春天便百蕊争荣。”接着提出:“但是人生几何?”于是大地的永恒与人生的苦短,有了明显的对比,这正马勒接受了“不要天堂,要大地”的信念之后,首先由个体生命的有限感受到生命价值的失落,在有限的生命之中,一切都是暂时与偶然,所以此曲用了悲剧性的a小调。

双重呈示部的第一呈示部。

第四乐章乐章《美人》亦出自李白之手,题为《采莲曲》第五乐章《春天里的醉汉》则脱胎于李白的《春日醉起言志》;而第六乐章《告别》则是盂浩然《宿业山方待丁大不至》和王维《送别》二诗拼合而成。

就《大地之歌》的整个份量来看,前面五曲只是序奏和前言,真正的主题还是在最后一首《告别》。这首曲子长达半小时,比贝多芬《第九交响曲》的《欢乐颂》还要长。《告别》一曲虽然包括孟浩然和王维的两首五言古诗,但是在演唱的歌词中,并没有刻意把两首诗分开,而是将王维的《告别》视为整个铺陈叙述的结尾,也等于是整首《大地之歌》的画龙点睛之处。

王维《告别》的原诗最所四句是:“君言不得意,归卧南山陲。但去莫复问,白云无尽时。”其中“不得意”,鄙人认为指的是人生的不如意,不得意时则将归隐山林,“南山陲”可视为庄子逍遥游中所谓的“南冥”(南冥者,天池也),所以南冥也就可以视为心中的天堂。人心中的天堂得道时随时可去,不得道时,却无路可寻,因此才有后两句:“但去莫复问,白云无尽时”,而这两句中的“白云无尽时”也就是“大地之永恒”,可是在诗句中永恒的大地不再与有限的个体生命相对,“归卧”一词已将两者融为一体。这种“天地与我并生,万物与我为一”的庄子心境对着无尽时的白云而具体呈现出来。由此我们可以看出,马勒将人与永恒的自然相融合来作为《大地之歌》的结尾,的确起到了画龙点睛的作用,让人不得不佩服啊。

马勒的交响曲都是鸿篇巨制,他用巨大的篇幅和复杂的音乐语言来表达哲学性思维,有时甚至是玄奥的,这使他的音乐只在较小的范围内受欢迎,直到20世纪70年代以来,他的音乐才声誉日隆,直到90年代,在世界上掀起了马勒热。人们究竟想从他的音乐里汲取些什么,马勒自己是不会知道的,但是,他生前曾言之凿凿地说过:“我的时代终将到来。”也许马勒的确在将近一个世纪之前就在替今天的人们发旷古之幽思了。

所以就马勒个人来说,《大地之歌》是告别世界的安眠曲;对西方浪漫音乐传统来说,这是歌曲交响化和标题音乐发展的最高成就;对世界文化来说,《大地之歌》象征着东西文化精神的交流与沟通。这就是马勒《大地之歌》中的“大地”。