首页 -> 2008年第2期

从《申报》的文学稿酬看近代文化观念的演变

作者:何海巍

《申报》免费刊登文学作品,主要是为了弥补版面稿件空白,吸引士绅文人的兴趣。虽然文稿不断,但是文章形式、内容多有重复,主要都是描写、记叙文人生活的竹枝词和志怪述异的笔记等,大多只是读书人发牢骚或即兴而为的文字,主要是写给自己看的,没有读者的观念。文学在当时的经济条件下,和金钱没有直接的关系。报刊投稿者有限,创作热情也不高。

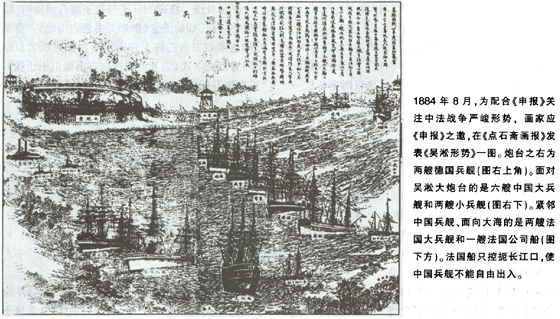

1877年10月17日,一位署名“寓沪远客”的人,在《申报》上登载广告“有《图求说》出售”:“兹有精细画图十幅,钉成一册,名曰《图求说》,托《申报》馆代售,每册收回工价钱三十文。但图中之人名、地名以及事实,皆未深悉,尚祈海内才人,照图编成小说一部,约五万字,限于十二月十五日以前,缮成清本,由《申报》馆转交。择其文理尤佳者一卷,愿送润笔洋二十元,次卷送洋十元,便即装印成书出卖,余卷仍发还作者,决不有误,惟望赐教为幸。”后又刊出告白称:“前所请撰小说,今仅收到安闲先生与蓬山居士两卷而已,俱未见甚佳,皆难刊印,惟依原白强分甲乙,以安闲先生为一,酬洋二十元,蓬山居士居二,酬洋十元,准予本月二十二日三点钟,在《申报》馆面交,届期莫误。此后,如有能撰得更佳而合刊印者,亦许酬谢,特此谨白。”《申报》此举开了风气之先,把文学和金钱联系了起来。1884年6月,为给《点石斋画报》征稿,《申报》特刊出《招请各处名手画新闻》的启事,宣布“海内画家,如遇本处有可惊可喜之事,以洁白纸新鲜浓墨绘成画幅,另纸书明事之原委,如果惟妙惟肖,足以列入画报者,每幅酬笔资两元”,这是《申报》馆第一次对来稿刊用后发给稿酬,但付酬的是绘画作品,还不是文学作品。1895年,英国传教士傅兰雅在《申报》上发起一次有酬金的小说征文活动:“窃以感动人心,变易风俗,莫如小说。推行广速,传之不久,辄能家喻户晓,习气不难为之一变。今中华积弊,最重大者计有三端,一鸦片,一时文,一缠足。若不设法更改,终非富强之兆。兹欲请中华人士愿本国兴盛者,撰著新趣小说,合显此三事之大害,并祛各弊之妙法,立案演说,结构成编,贯穿为部,使人阅之心为感动,力为革除。辞句以浅明为要,语意以趣雅为宗,虽妇人幼子,皆能得而明之。……限七月底满期收齐,细心评取,首名酬洋五十元,次名三十元,三名二十元,四名十六元,五名十四元,六名十二元,七名八元。果有嘉作,足劝人心,亦当印行问世,并拟请其常撰同类之书,以为恒业……”[1]这次征文活动效果显著,共收到小说一百六十多部,因作者增多,举办者将获奖人数扩增到20名。

《申报》这次有报酬的征文活动显然更富于近代色彩,它对文章的形式、立意、行文、语言都做出了详细要求,尤其是要求通俗易懂,富于趣味,表明报载文学开始考虑到读者的因素了。

1912年11月1日,《申报·自由谈》上发布《投稿润例》:“自由谈创行以来蒙各处文家厚爱,投稿络绎,趣味浓厚,本馆感激之余,亟思有以酬答盛意,兹拟得投稿润例如左:自本月一号起,凡有关于时事之谐文小说笔记投交本馆登出者,分五等奉酬。头等每千字三元,二等二元,三等一元,四等五等酌赠书报。”这就开始了《申报》对消闲文学的付酬历史。

《自由谈》的稿费,一个月一结算。逢到月初,便把上个月投稿的名单,发表在附刊的末端,有名的前往报社会计处领取,取到后,在发酬簿上盖印。稿酬让包括《申报》在内的主流报刊界承认了消闲文学的市场价值。一方面报馆书局可以组织到更多更好的稿件,加强自身的市场竞争能力,从而赢得更大的读者队伍,获取可观的经济效益;另一方面,稿酬制度吸引了大批文人投身于著(译)作事业,刺激和推动了文学事业的发展和繁荣,比如鸳鸯蝴蝶派的兴起和繁荣。民初报刊杂志的大量涌现不仅给予了以写稿来求生的作家安身立命之处,促使他们由传统文人转向新型市民作家,而且固定的薪金与稿费制度也使作家的生存方式发生了改变,诞生了一批近代职业作家,从而促成了新的文学观念的诞生。

晚清民初,报刊的读者群已大大超出士大夫文人读者的范围,形势要求报刊必须追求一种雅俗共赏的文学趣味。普通市民的世俗追求成为社会普遍心理,所以职业作家的话语开始面向市民,照顾市民的欣赏趣味,极力表现民间话语中的世俗情感。

世俗文学的作家队伍不断发展壮大,一个直接的原因就是这种消闲文学越来越丰厚的稿酬标准,而且越具有娱乐性稿酬越高。王钝根辞去《自由谈》主编职务后,从吴觉迷开始,一直到姚鹓雏、陈蝶仙等几任主编时,都在征文条例中明确把让人发笑的谐文(游戏文章)排在首要位置,而且稿酬最高。1916—1917年间,谐文的最高稿酬都定在每千字六元;而同时期的小说(短篇)最高稿酬只有三元,笔记类只有二元,诗词类一概不付稿酬。由于酬金的刺激,《自由谈》上诗词曲赋类越来越少(偶尔有主编自己的诗词登载),而谐文类层出不穷,从嬉笑怒骂渐渐走向油滑秽琐,陈陈相因。

从《自由谈》定下稿酬之初,就出现了文章抄袭剽窃现象。如1912年11月16日,《自由谈》上发表了一篇署名“漱冰”的文言小说《琴园梦记》。此文篇末还被注以一等稿酬的字样。11月21日《自由谈》上有一则《启事》称,该文与一位黄姓人所著《琴园梦》略同,所以《自由谈》言明不仅停刊此文,而且不付酬。此后《自由谈》上揭露文章抄袭剽窃的启事时时可见,甚至连接替王钝根主编《自由谈》的吴觉迷也曾惹上麻烦。[2]

《申报》的文学稿酬制度的确立为文化事业提供了社会物质基础,为作家的人生选择乃至人格的独立、精神的自由都提供了一定的物质支持。然而,这时获取利润已成为主导一切的动机,从而造成文学作品质量的下降;促使作家们赶时髦,谄媚于读者。这也便促成了鸳鸯蝴蝶派作为一种文学力量在民初文坛兴起,以致让这一文学流派长期背负“文娼”、“文丐”[3]之名,成为精英文学批判的对象。

注释:

[1]傅兰雅:《求著时新小说启》,《申报》1895年6月8日。

[2]参见1913年2月13日《申报·自由谈》主编王钝根启事。

[3]参见西谛:《“文娼”》,《文学旬刊》第49号,1922年9月11日。

作者:安徽大学新闻传播学院

(合肥)讲师、文学博士