首页 -> 2004年第2期

“厄普代克还活着吗?”

作者:董鼎山

厄普代克一九七三年所写的一篇《交易》,对故事中妓女卖身与顾客心理的描写几乎接近色情小说。这当然不是《纽约客》式的作品,杂志主编绝不会接受的,结果交给他的文学代理人送往《花花公子》一类的刊物发表。

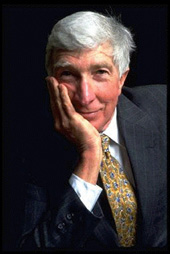

约翰·厄普代克(John Updike)是美国当代一位最多产的文学作家。每年到了评诺贝尔奖的季节,文坛就充斥着此次厄普代克是否会获奖的猜测。他至今不受瑞典皇家学院青睐乃是许多读者的不解之谜。青年一代把他列为已去世的名家福克纳、菲兹杰拉德的同辈。某次有人问我:“厄普代克还活着吗?”其实,他若经常阅读《纽约客》杂志,必会看到厄普代克的书评或小诗。他的著作多在《纽约客》上发表。最近由诺普夫书局(KNOPF)出版的短篇小说集《早期故事》(The Early Stories:1953—1975)就都曾在《纽约客》刊登,虽是旧作的结集,仍引起读书界一阵兴奋的骚动。

厄普代克出生于一九三二年,最早的短篇系出现于五十年前一刊物上,时年二十一岁。从此以后,他不断写作,长篇小说、短篇小说、散文、批评、诗、儿童读物、剧本、回忆录,一共出书五十四部。他不仅在量的方面多产,在质的方面也很惊人,这一部厚重文集所包含的文学与学术成分简直可等于一本博士论文的结集。他小说的多样性令人想到法国的巴尔扎克、乔治·桑,英国的狄更斯、特罗洛普,俄国的契诃夫以及其他十九世纪名家。在媒体多样化的二十世纪,他的文字作品能如此多产且拥有大群读者,实在令人惊奇。

从一九五三年他年仅二十一岁到一九七五年(四十六岁)为止,他一共发表过一百零七个短篇,除去四篇,其余的一百零三篇都收在这个集子里。他在《前言》中这样解释,这是因为那除去的四篇中的两篇已被收入另一个集子,其余的两篇则“太具时间性”。这种理由令人费解,因为所有其他的短篇几乎都曾被收入别的集子,而小说既是艺术,怎可提“时间性”?

在一九五三与一九七五年之间的二十二年中,厄普代克也陆续出过七部长篇、五部诗集。这些短篇我几乎都在《纽约客》杂志上读到过(我是自一九五二年从密苏里来到纽约后开始订阅《纽约客》的),到了现在,集中翻阅重读,另有一番滋味。厄普代克的风格注重文字的精辟,他的文句有时艰涩难读,需费些时间消化。他的画图性的描写则给予读者一种活生生的形象:光与影,色彩与轮廓,都赫然在目。厄普代克自称系受海明威的影响,可我这个“海明威迷”总觉得,以简洁精练文风著称的海明威与厄普代克在文句上的用意造作大有不同。

短小精悍的短篇小说与叙事周到的长篇小说是各别的艺术,技巧各有不同:短篇是紧凑即时的,长篇是慢条斯理的。十九世纪的短篇小说名家爱伦·坡曾说过,他的秘诀是着重“效果”,为读者创造一种“激动”(sensation)。他以为在短篇小说中,几乎每一字都要产生“效果”。爱伦·坡的小说之所以吸引读者就是因为紧凑的故事总给读者准备了一种吃惊出奇的期望。

厄普代克的短篇与爱伦·坡的恐怖推理小说当然有本质上的不同。如把这部文集中的故事顺序连续阅读,读者会觅到作者自己的影子。当然,故事中的人物各有不同的名字,处境也各不相似,可是如果我们作系统性的阅读,可在故事的角色中发现作者的背影:他在宾夕法尼亚州西南部度过他的童年,成年后进哈佛,赴英国深造,不久结婚,迁往纽约居住,后来迁往波士顿,生下几个儿女,婚姻只持续了二十年等等,都代表了厄普代克本人的生活经历。但是我们也可以说,这些经历:童年,少年,单身青年,有妇之夫,有儿女的父亲,离婚等等,都是一般常人生命的过程。不过这些故事中的主人公虽都是机敏而受过教育的,却并不具备作者本人那种年少得志的奇才。他们并不比别人聪明;他们有与常人同样的嗜好;他们喜欢盯着漂亮女人看;他们溺爱情妇,但也怕老婆;他们爱自己的儿女;在政治思想上,他们是典型的六十年代自由派,一面批评社会现状,一面享受中产阶级的舒适生活,同时又不解激进分子为何要拆毁稳定的社会。他们最怕的是死神。

文集中有一篇名叫“杀人”(Killing),从一位女性的观点出发来写故事,特别精彩。十九世纪短篇小说名家都以写鬼故事见长,除了爱伦·坡外,还有亨利·詹姆斯,吉卜林,欧·亨利等,即连二十世纪的J.D.塞林格也作过尝试。

现代文学虽都避免这类超自然的神怪题材,上个月神怪小说作家斯蒂芬·金获得美国国家图书基金会特殊荣誉奖则可以影响出版界此后的出书倾向。一向遭文学界蔑视的流行小说作家突然受到如此荣誉,抵消了严肃文学家的一些成见。国家图书基金会的奖状称扬斯蒂芬·金对美国文化有“卓越贡献”。(当然,请不要忘记,这个基金会的赞助者都是经营出版业的书局,以营利为主。)像斯蒂芬·金这样突然在美国文坛出了头不是没有先例,数年前,中国国内学术界就早已把武侠小说作家金庸捧为与巴金、茅盾齐名的文学家。而英国文坛著名的布克(BOOKER)文学奖去年也因接受了一个名叫“曼集团”(MAN GROUP)的投资公司赞助,而将布克奖改名为“曼·布克奖”(MAN BOOKER),公开声言此后将大力推出大众化的流行小说。

厄普代克最佳短篇之一名为“我最快乐的时刻”(The Happiest I've Been),乃一九五八年所写,描述一个十九岁青年在一新年派对中手触一位少女乳房的感受。厄普代克在性描写方面的专长,我们可在长篇小说“兔子”(Rabbit)系列中见之。一九六八年的《配偶们》(Couples)详细描写了男女之间爱情与其他关系。这部短篇小说集中收了他于一九七三年所写的一篇《交易》(Transaction),对故事中妓女卖身与顾客心理的描写几乎接近色情小说。这当然不是《纽约客》式的作品,杂志主编绝不会接受的,结果交给他的文学代理人送往《花花公子》一类的刊物发表。(菲力浦·罗思的《再见,哥伦布!》(Goodbye,Columbus)据说也曾被《纽约客》当时的主编拒绝。)《交易》的故事主题是那位男子因喝酒过多,屡次尝试而无能与妓女性交,最后成功了,他一面为自己性能力的恢复而欣慰,一面又深觉此种性事非常乏味,毫不痛快。他对妓女稍稍产生了一些感情,但又希望她赶快离开。

在一篇名叫《单人纸牌戏》(Solitaire)的故事中,他描绘了一个即将离婚、夹在情妇与发妻之间的男人的难堪心理。在一篇名叫“A&P”(注:A&P是美国最著名的超级市场。)的故事里,他描写一个在超级市场工作的少年看到三个穿三点式泳装少女以后的情绪:“我可以感到,从此以后,世界将难以应付。”这篇小说系于一九六○年所写,当时年轻的厄普代克已经领略到性的神秘,他在《前言》中提及几位名作家短篇小说对他的影响,第一个是海明威,可是青年的海明威比青年的厄普代克成熟得多,绝不会如此形容少年看到少女穿泳装后的感受。海明威的对白运用也许令厄普代克拜服,但他对境遇的描写则不如后者丰富。

厄普代克开始在《纽约客》发表作品时,当时J.D.塞林格的作品最吃香,因此,他的短篇创作初期显然也受了塞林格影响。他于一九五四年在《纽约客》首次发表的短篇《费城朋友》(Friends from Philadelphia)则有欧·亨利式的出人意外的结局(厄普代克在《前言》中则说他是仿效塞林格)。在写作风格上,厄普代克比较接近纳博科夫,他自称曾学习纳博科夫的作品。此外,他也推崇乔伊斯,这部文集所收的第一篇是《亲爱的,你绝不会知道我多么爱你》(You'll Never Know,Dear,How Much I Love You)乃一九六○年所写,从中可见乔伊斯对他的影响。

《早期的故事》所集的最早一篇,乃是作者一九五三年所写的《秘藏的王牌》(Ace in the Hole),当时厄普代克尚在哈佛求学。Ace王牌指一位曾是中学时代篮球明星的青年,毕业后沦落到停车场工作,妻子不乐,婴儿吵闹。这个角色后来发展成《兔子》系列中的主要角色拉别特(Rabbit)。短篇小说短而容易令人遗忘,长篇小说则可以慢慢品味。拉别特性格的创造后来成为厄普代克许多长篇小说的中干。阅读《早期的故事》可使我们了解厄普代克一生的创作方向。

我常常奇怪名作家的政治倾向。我们都知道,名家如戈尔·维达尔,诺曼·梅勒等人的思想都是和政府当局有异见的所谓自由派。厄普代克又怎样呢?我记得一九八六年在纽约举行的国际笔会年会(那年会长是梅勒),会议主题是“作家的想象力与国家的想象力”,一般发言人都攻击政府的控制言论,惟有厄普代克慢吞吞地道出他对政府机构为公众服务的欣赏,例如,他觉得美国邮政非常可靠,给予他收寄稿件书本的便利。意见如此平庸,令在场者深为失望。