首页 -> 2005年第1期

明日不再来 听众不再有

作者:艾 文

人是不是能够寻欢作乐,生活,同时又幸福?享乐主义的理想是不是行得通?这样的希望存在吗?这样的希望总还存在一些微光吧?

——米兰·昆德拉

快乐是瞬间的美感,而幸福则是它的凝炼与沉淀。我们每天所做的很多事,有计划的,或无计划的,有意义的,或无意义的,顺心的,或不顺心的,统统被今天这个彪形大汉打包运走。而明天,美目盼兮,永远是我们的挚爱情人。

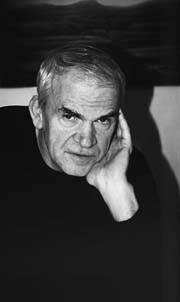

我们可以做到对爱情忠诚,却无法做到对时间与记忆坚贞——它们是流动的,无形态的,对它们的态度,我们只能朝三暮四、心口不一。必要的时候,还必须冷酷无情。我常常对着镜子模仿米兰·昆德拉严峻的表情,皱着眉头,抿紧双唇,目光坚毅深邃。

一个很正经的人。

他在看什么?他在听什么?一切繁荣与萧瑟,乐音与嘈杂,都抽象且形而上地浓缩在他的瞳孔之中了吧?附着在他的耳膜之上了吧?从他的脸上我们看不到丝毫笑意,作为快乐的外显体现,笑靥是必须的,米兰·昆德拉的高明之处在于:他从不屑于把笑容肤浅地缀在唇边,而是运用“内力”,将其由笔尖渗透到字里行间中去,就像血融于水一样,笑应该融于眼泪。

《慢》正是米兰·昆德拉很正经地写作的“没有一句正经话的小说”,是很值得玩味的又一“黑色幽默”成品。它的目的不是让你快乐,而是指引你去找寻快乐的意义与途径。你可以一小时迅速将其搞定,也可以就着咖啡,在莫扎特的背景音乐里,花一天的时间慢慢来品。

快,或者慢,速度完全取决于你。

一、速度崇拜

说到速度,它应是指向快感的第一关键词。注意,我这儿用的是快感。寻找快感,是二十一世纪人的通病,而实现快感,似乎只能依赖于速度,尽可能快的速度。

米兰·昆德拉有感于一位极欲超车的家伙,在全书开头引发一段哲学式臆想:这个想超车的年轻人,早已陷入一种速度崇拜的狂热之中,这种狂热的感觉几乎和人的身体无关,而纯是科技革命所造成的——一种由“纯速度,速度本身”而得到的快感。这种狂喜或快感并非快乐或乐趣:前者的目的是速度上的高潮,愈快愈好,而后者却只能“慢慢”体会。要想得到快感,必须加快速度,而要加快速度,必要借助于外物,并以暂时抛掷自身来作为交换。

正如昆德拉所言:当人把速度性能托付给一台机器时,一切都变了:从这时候起,身体已置之度外,交给了一种无形的、非物质化的速度,纯粹的速度,实实在在的速度,令人出神的速度。

性欲高潮崇拜者们同样如此,借助药物,“尽快越过性交出现的障碍,以求达到心驰神往的宣泄——爱情与宇宙的惟一真正目标。”

商人与教授也都是速度的疯狂崇拜者,前者求利,后者为名。商人的投资无不要求在最短时间内获得最大回报,而教授,我熟悉的可爱的教授们,他们一年可以同时搞几个课题,出几本书,发表一打的文章。他们在疯狂粘贴与复制的过程中找寻到一种无与伦比的快感,这种快感伴着书香叫人陶醉——自我陶醉,伴着名气不断上升而膨胀。他们的整个胸腔都叫这种快感给填满了,至于本真的快乐与幸福,何时遗失早已无从考证。

到底是幸还是不幸,我们的食着快餐文化成长的一代?成名要快,赢利要快,而不论过程方式,在坑蒙拐骗中获得损人利己的快感(这种快感刚开始会叫善良的人不舒服,不过马上适应期就会过去)。而快感如雨后天晴的水珠,太阳一出便立马消逝于无形,留下的只是更加空白的惆怅。

于是继续寻找快感,周而复始。

速度,造就了一个遗忘的时代,造就了一个时代的轻薄。只有快乐才是可以沉淀的,而指向快乐的途径正是与快感背道而驰的,那是一种“缓慢的感觉,那种没有功利伺伏,没有尘嚣浮动的悠闲”。

昆德拉如此失落地感叹道:

慢的乐趣怎么失传了呢?啊,古时候闲荡的人们哪儿去啦?民歌小调里的游手好闲的英雄,这些漫游各地的磨坊,在露天过夜的流浪汉,都到哪儿去啦?他们随着乡间小道,草原,林间空地和大自然一起消失了吗?

在这个追求速度的时代,谁还有闲情逸致来“凝望上帝的窗户”(捷克谚语中关于闲暇的比喻)?除了疲惫,有多少人感觉快乐和幸福?

来,为什么我们不静下心来,慢慢儿品味一本小说?比如这本《慢》,或拉伯雷的《巨人传》,或赛万提斯的《堂吉诃德》,这些用不正经笔调写出来的十分正经的故事?为了阐释慢的乐趣,昆德拉穿插叙述了一个由维旺·德农所写的短篇故事《明日不再来》:T夫人与骑士慢慢调情,慢慢散步,慢慢做爱。在没有观众的地方,尽情享受明日不再的快乐。这种快乐能够长久而深刻地被铭记,它是经典而精致的,尽管它同样不能被他们带进坟墓中去。

这个故事,在昆德拉的书中,只是一个譬喻,它的寓意应是:快乐源于慢和无听众(或观众)。

二、舞蹈家

而舞蹈家是离不开听众(或观众)的,它是昆德拉杜撰的一个新词——“膨胀的自我在手舞足蹈,时时刻刻要引人注目的人物。”

“在这个摄像镜头横冲直撞的时代,连战争与做爱也都喜欢在它面前表现。”

在《慢》中,米兰·昆德拉给我们生动描绘了一群舞蹈家形象。

议员杜贝尔克,知识分子贝尔克,发善心,做善事,参加会议,发表演讲,无非是想在摄像镜头前秀上一把,以展示自己的睿智、无私、高尚与伟大。他们自己这样认为,便真觉得自己就是那样的人——“仿佛他们的生活与自身,真有他们认为的那样重要。”蓬特万评价说:“他(舞蹈家)不宣讲道德,而跳道德之舞,他要用自己的生命之美去感动人,去迷惑人。他爱上自己的生命,就像雕塑家爱上自己正在创作的雕塑。”

此话分析得实在精辟。作为艺术品,只有更多的人欣赏才能体现其价值,所以他们需要听众(或观众),他们的生活离不开摄像镜头。否则一切便会毫无意义。 蓬特万显然鄙薄这个,拒绝承认自己是舞蹈家。因为他“对公众生活讨厌之至”。但是,他有在小圈子里裸露的癖好,一旦有了第三者出现,他马上神气活现:“话声更响亮,变得很逗人……太逗人了一点。”他要把大家的注意力都吸引到他的身上,以显示出他是这个圈子里最出色、最有才气的人。 他与上面两个人的区别,只是五十步笑一百步而已。

文森特的关于“复数阳具”的理论着实叫人发笑。这个连在小圈子里都无法突显的人(即没人看他跳舞),只好借泡美女来展现他的男性魅力,增加曝光度:游泳池边的裸体追逐与模拟交媾,向众人表演的不过是一场荒唐而丑陋的闹剧。对于文森特而言,他得到的只是被窥的快感,而对于朱丽,她的模拟呻吟只是为了报复那些曾经忽视她的男人。

此外,捷克学者的动情发言,摄影师的粗鲁叫骂,伊玛居拉塔的玩弄自杀——个个都希望获得更多的眼球关注,获得更多的怜悯或欣赏。

……

“舞蹈家是需要目击者的,因为没有目击者,他们的生活就毫无意义。”

所以,他们是不会在意快乐与幸福的,他们只要快感。而真正的快乐,是掩人耳目的,是发自内心的,是不求功利的,正如T夫人与骑士的一夜欢情。关于舞蹈家的譬喻,应该是无疆界的。在我们的身边,热爱“舞蹈”的亦大有人在。他们以道德柔道的战斗方式,将伤害与攻击转化为无形,所谓文字如匕口如刀,血雨腥风看不见。很中国特色的舞者,他们看上去会比较道貌岸然一些。

文森特的阳具在人群散尽后突然醒了过来,然而朱丽找不着了,谁也看不见了。聊以自慰的便只能赖于手淫了吧?

三、性

性,成了解读昆德拉小说的又一关键词。T夫人与骑士的彻夜求欢,文森特与朱丽的模拟交媾,无不充满隐喻与象征意味。

在《慢》这个文本中,你可以把做爱联想到做其他任何事情。昆德拉在文中用一贯调侃的语气,说做爱要有品味,生活也是如此,不要太快。“……太激奋就不够细腻,好事前的种种妙处不及品味就匆匆奔向欢乐……”太快是个宿命的不可避免的错误。十八世纪的T夫人就知道当着人可以卖弄风情,却要躲着人寻欢作乐的道理。事情发展太快时,她会降速,设计小屋插曲,使得她与骑士幽会的最后阶段,在新的背景下绸缪缱绻,享受慢的极致。

而文森特与朱丽则完全相反,他们各怀鬼胎,把做爱当作做秀,只求形式,不问内容,人前欢笑人后恼。场背中的那只月亮将文森特卑微而龌龊的灵魂照得一清二楚。

昆德拉老先生用性爱来做比喻,绝不是为了增加小说的卖点。切瓦蒂克在他的评论集中说:“在昆德拉的小说中,性起的是哲理和思维的作用,它比任何东西更能说明个人的生存环境。”昆德拉本人在与菲力浦·洛特交谈时也说:“我觉得一场性爱,会放射出一道令人难信的强烈光芒,一下子照亮了人的本性深处,凸显了他们的生存环境。” 的确如此。

国内的许多小说大家,也是从不避讳文中大段的性爱描写,看的人也丝毫不觉得下流与肮脏。它们跟色情片不同,不会引起你的生理反应,而是使读者观照自身世界,产生心理共鸣。

比如在王安忆的《岗上的世纪》、梁晓声《脸像兔子的女人》、池莉的《有了快感你就喊》等等作品中,性成了小人物惟一可以展现自信与力量的东西,他们在做爱时,也只有在做爱时,才能忘记自己的渺小与孤单,忘记一切的苦难。

性成全了一个个落寞的男人与女人。

我不否认自己对米兰·昆德拉情有独钟,尽管他的年龄长我一倍。

作家大概是不需要目击者的,然而需要读者,有情趣的读者,能慢慢阅读体味的读者,能真正从中汲取快乐与思想的读者。

一切走马观花之徒只是看客与舞蹈家。他们喜欢跟别人炫耀说:我去过多少多少地方,吃过多少多少东西,看过多少多少书。

仅此而已。

总之,我们细嚼慢咽我们的,他们狼吞虎咽他们的。每个人都在生活,都有一套自己的活法。

我只能如昆德拉一样的,在文末祝福所有的人:

“明日不再来,

听众不再有。

朋友,我请你做个幸福的人。我有个隐约的印象,我们惟一的希望取决于你有否能力做个幸福的人。”