前一页

回目录

回首页

第二篇 普通法

我们从本章开始考察普通法。普通法一词像其他许多法律术语一样,意义不甚明确。它通常是指18世纪英国皇家法院所运用的原则体系(它包括某些成文法,但不包括衡平法和海事法);它们主要是由法官作为案件审判副产品而创设的,而不是由立法机关制定的法律;以及任何主要由司法先例形成的法律领域。本书这一部分所关心的主要是第二种意义上的普通法,但这里不包括两个重要的部分,即程序法和冲突法,这两部分将在后面的第21章中讨论。除此以外,本书在以后的章节中还要论述可能被认为是第三种意义和最广泛意义上的普通法,包括宪法的重要领域。

从经济学角度看,第二种意义上的普通法的实体部分可以有三个组成部分:

(1)财产权法(the law of property),它涉及财产权的创设和界定,而财产权是对有价值资源进行排他性使用的权利。

(2)契约法(the law of contracts),它涉及促使财产权向最珍视它们的那些人那里自愿转移的问题。

(3)侵权法(the law of torts),它涉及财产权的保护,包括人身不可侵犯的权利。

像海事法、赔偿法和商法,甚至还有刑法和亲属法那样的法律领域,都可被看作是一个或更多基本领域的专门性分支。虽然法律远不像这一分类提及的那么分明(即使在原则上也是如此,如我们将在3.6中看到的财产权法和侵权法的重叠),但这种分类对本书本部分的思想组织和主题概括还是有用的:如果普通法规则和第1章描述的经济效率原则不完全一致,那它就更值得注意。

3.1财产权的经济学理论:静态和动态方面

为了理解财产权经济学,我们有必要首先把握住经济学家们关于静态和动态分析的区别。静态分析将经济活动的时间维度忽略不计,而把所有对变化的调整都假设为发生在瞬间。这种假设是不真实的,但它却常常富有成效。如果读者对第1章进行了专心的研究,那就不会为假设中缺乏真实性而感到烦恼。

动态分析放弃了关于变化的瞬间调整的假设,它通常比静态分析考虑得更复杂、更深入。所以,我们首先从动态方面入手认识财产权的经济基础是令人惊讶的。试想一个全部所有权都被废除的社会:农民种谷物、施肥、立吓鸟的稻草人,但当谷物成熟时他的邻居却将之收割后据为己有。由于农夫既不拥有他在其上进行播种的土地,也不拥有庄稼,那他就无权对其邻居的行为提出法律救济要求。除非防护措施适当(现在让我们假设没有恰当的防护措施),否则在经历几次此类事件后,人们就会放弃对土地的耕种,而社会将设法寻找很少要领先投资的方法(如打猎)来维持生计。

如此例所示,对财产权的法律保护创造了有效率地使用资源的激励。在我们所举的例证中,虽然用消费者支付意愿衡量的庄稼价值可能已大大超过它在劳动力、原材料和放弃土地其他用途等方面的成本。但如果没有财产权,就不存在负担这些成本的激励,因为负担这些成本不可能得到合理的报酬。只有通过在社会成员间相互划分对特定资源使用的排他权,才会产生适当的激励。如果任问一块土地都为人们所有,即如果总有这么一些人,他们可以排除任何其他人接近其特定的区域,那么个人就会通过耕种和其他措施来努力使土地价值最大化。当然,土地仅仅是一个例证。这一原则适用于任何有价值的资源。

人们对此道理已熟知了几百年。相反,对财产权的静态分析却只有50多年的历史。试想,几个牧主共同拥有一块牧地,亦即没有人拥有排他权,由此没有一个人能对其他人使用牧地收费。我们还可以假设这块牧地是自然(未开垦)的土地,从而可以避免这一问题的动态方面。即使这样,牧牛数量的增长也会加大所有牧主的成本:为了使牛吃到同量的牧草,不得不增加放牧时间和范围,而这将降低牛的体重。但由于没有一个牧主对牧地的使用支付成本,所以谁也不会在决定牧地牧牛增加量时考虑这种成本,结果是牧牛的数量超过了有效率的牧牛数量。(你能由此类推出公路拥挤的原因吗?)

如果某人对牧地有所有权并能对其他使用它的人收费(为了分析,不考虑征收成本),这个问题就会消失了。对每一牧主征收的费用将包括由其增加放牧量而使其他牧主增加的成本,因为这种成本降低了牧地对其他牧主的价值从而降低了他们愿意支付给所有者的牧地放牧权价格。

排他权的创设是资源有效率地使用的必要条件,但并非是充分条件:这种权利必须是可以转让的。假设我们第一个例子中的农民拥有土地并种有庄稼,但由于他不是一个耕作的能手,他的土地如果在其他人手中会有更高的生产率。效率就要求有这样一种机制:通过它可以诱导这一农民将财产权转让给某些能更有效使用它的人,而可转让性财产权就是这么一种机制。假设农民A拥有一块土地,他预期扣除劳动力和其他成本后每年大概能净赚100美元。正如每一份普通股的价格相当于股东预期收入的现值一样,一块期望每年净收入为100美元的土地的现值也是可以计算的,并且这一现值就是A愿意接受的交换其财产权的最低价。假设农民B相信他能比A更有效地使用A的土地。因此,B的预期收入流量(expected eaming Stream)的现值将超出A计算的现值。假设A计算的现值有1000美元,而B计算的现值为1500美元。于是,无论如何,在1000和1500美元之间出售这块土地将使A和B都得益。因而,这就存在一种用B的钱对A的土地进行自愿交换的强烈激励。

这一讨论表明,如果任何有价值的(意味着既稀缺又有需求的)资源为人们所有(普遍性,universality),所有权意味着排除他人使用资源(排他性,exclusivity)和使用所有权本身的绝对权,并且所有权是可以自由转让的,或像法学学者说的是可以让渡的(可转让性,transferability),那么,资源价值就能最大化。但是,这略去了一个财产权制度的所有明显的和不明显的成本。

有一个例证可以表明不明显的排他性成本。假设农民估计他能以只是50美元的劳动力和生产资料成本饲养一头市场价格为100美元的猪,并且没有任何其他的土地使用方法能使其取得更大的净值(net value)。在次佳使用中,他的土地收入可能只有20美元。这样,他就会饲养猪。但是,现在再假设他的财产权在以下两个方面受到限制:他无权阻止邻近铁路机车偶尔抛撒可能引起猪圈火灾的火花,从而无法避免所养的猪过早死亡;法院可能判决他在土地上养猪为公害(nuisance),结果他就不得不在猪长成之前以不利(为什么不利?)的条件将其售出。依据这些可能性,他就必须重新估价他的土地的收益:他为了反映产出少得多的可能性,必须对其收益100美元打折扣,甚至直到收益为零为止。假设打折扣以后,养猪的预期收益(市场价格乘以进入市场的概率)只是60美元,他就不会养猪。他将把土地转作他用,即我们刚才所说的价值较低的用途。这样,土地的价值就会下降。

但是,这一分析是不全面的。将猪迁移可能会使周围住宅土地增值,而且其增幅会高于养猪农民土地价值的下降幅度。或者是防止机车火花抛撒的成本可能高于农民放弃养猪而转向种植防火作物(比如说种小萝卜)而引起的土地价值下降。但是,细心的读者会说,如果农民的土地被他人用于其他途径的价值的增长超过了农民的价值减损,那就应该让他们买下他的土地所有权:铁路可以通过购买地役权(easement)而抛撒火花;周围住户可与农民订立契约,偿付一定的代价使之不再养猪。这样,就没有必要对农民的财产权进行限制了。但是,正如我们将要看到的那样(参见53.8),实施权利转让的成本——即交易成本(transaction cost)——常常过高而对此起着抑制作用。如果真是这样,赋予某人对资源的排他权将不会提高效率,而恰恰会降低效率。

当然,我们可以将对某一物的财产权看作是一组独立而性质不同的权利,从而在纯粹概念意义上来保护排他性。这在实际上是一种法学立场。但就经济学观点而言,名义上的财产所有者很少对其财产有排他权。

3.2财产权创设和实施中的问题

与虚拟的没有实施成本的财产权相比,现存的财产权既较少排他性,又较少普通性。假设在原始社会中土地的主要用途是放牧。相对土地数量而言,社会人口较少,牧群也很少。在此不存在施肥、灌溉等其他使土地增值的手段、技术。用作围栏的木材和其他材料的成本很高,并且由于这是个文盲社会,所以土地所有权的公共登记制度也是不可能存在的。在这种情况下,财产权实施的成本可能会远远超过其收益。这种成本可能就是设栏防止他人在其中放牧动物的成本,并且代价可能很大,而其收益倒可能是零。由于在此不存在拥挤问题,财产权就不会产生任何静态收益;又由于在此不存在改进土地的方法,也就没有任何动态收益。所以,发达社会的财产权要比原始社会的财产权更为广泛,并且一个社会中财产权的形成和发展与财产权收益和成本之间比率的增长有关,所有这些都不会令人感到奇怪。

普通法中家畜和野生动物之间的区别阐明了这一普遍的观点。家畜像任何其他私人财产一样是为人们所有的,而野生动物只有在其被捕杀或处在实际控制之下(如在动物园)时才为人们所有。因此,如果你的牛迷路走出了你的牧地,它还属于你;但如果一只巢穴在你土地上的金花鼠走失,那它就不是你的财产了,并且任何人只要他愿意都可以捕捉和追杀它,除非它已为你所驯养,即除非它有回归意愿(animus revertendi,回到你土地的习惯)。(你能为“回归意愿”原则想出一种经济学论据吗?)

对家畜和野生动物进行不同的法律处置的理由是,对野生动物实施财产权既是困难的,又是相当无用的。像我们的金花鼠例证说明的,大多数野生动物是没有价值的,所以建立对此投资的激励没有任何益处。但是,假设这种动物是有价值的。如果对有价值的皮毛动物(如黑貂、河狸)不存在财产权,那猎人就会在其灭绝之前无限地捕猎,尽管这样做会使资源的现值减低。将一只母河狸留下来而使它繁殖后代的猎人知道由它生下的河狸几乎肯定要被其他人抓住(只要存在许多猎人),这样他就不会放弃当前收益而使其他人获得未来收益。在这种情况下,财产权是需要的,但却很难明白如何才能设计出一套方案使决定不杀母河狸的猎人对其生下的小河狸确立财产权。(实施这种)财产权的成本可能仍然要超过其收益,尽管现在的收益会很大。

对此,可能有两种解决方法:其一,更为通常的,是通过国家行使管制权将狩猎减少到动物被猎最佳比率的适当水平。这是在矫正私人和社会的成本和收益间偏差时用管制替代财产权的一个例证。另一种方法是由一个人买下某一处动物全部栖息地。因为他将从此获取全部收益,他就会对其财产进行最佳管理。

另一个矫正财产权和稀缺性之间关系的例证是美国东部和西部在水法制度上的差异。在东部各州,由于那里水资源丰富,用水权在很大程度上归地方团体所有,其基本规则是河岸所有者(即水体滨岸的所有者)都有权对水资源进行合理使用,这种使用不得不正当地干预其他河岸所有者对水资源的使用。在西部各州,那里水资源匮乏,排他权可通过占用(使用)而取得。

现在让我们看一下物的例子。经常有些非常有价值的物(如失事船残骸中的财宝)过去曾经为人所有但现在却已被抛弃。在此,普遍规则是发现者就是保管人。在某种意义上,这与野生动物所有权规则是一样的。这些物的所有权是通过将之变为实际占有而取得的。然而,在那种物为人所有之前(未产的河狸、被遗弃的船),这种所有权间隔(gap in ownership)——即无人对此有所有权的阶段——是经济问题的根源。

但这问题在这两种情况下有所不同。就野生动物而言,主要问题是过快的开发;至于被抛弃的财产,其问题是开发成本过于昂贵。假设失事船残骸中财宝的价值为100万美元,而雇佣潜水员打捞的成本是25万美元。由于这一冒险行动的预期利润很高,所以有人也仍可能决定雇佣他自己的潜水员并以此在打捞事务上将第一个小组打败。这样,还会有第三、第四个小组也试图参加,因为如果每个小组有着同样的机遇(25%)先搜寻到财宝,那么,这一行动对每一小组的预期价值为100万美元×25%仍然会抵消他们的预期成本。但是,如果4个小组参加打捞,获得100万美元财宝的成本将是一个小组参加时应付成本的4倍。实际上,由竞争造成的社会净损失将少于75万美元,因为竞争可能将会使财宝比在只有一个小组参加打捞的情况下更快地被发现。但是,时间上的收益可能是有限的,并且也难以弥补为加速搜寻而添加设备的成本。

如果财宝没有被抛弃,就不会有成本过渡这样的问题。因为,如果那样的话,所有者就会简单地用25万美元雇佣4个之中的一个打捞小组了。但是,我们在法律意义上称被抛弃财产时,是指使财产恢复到原所有者的原状的成本过高而具有抑制作用,这不仅由于在合理的成本下原所有者难以找到,而且因为他认为这财产的价值低于寻找和使用它的成本(也许是错误的估计)。有价值资源开发成本昂贵的问题,和过快开发问题一样,其最终的根源有时在于对财产权的实施成本过高而对这类开发具有抑制作用。

法律能对抛弃问题起点作用,而且在某种程度上已经起了作用。有时,普通法将搜寻的权利给予第一个已在搜寻这类财产的人,而制止其他人进行搜寻,只要前者的搜寻正在认真进行。普通法的另一规则是,使已被发现的被抛弃无主财宝(货币和金银)转归政府所有,而非变为发现者的财产。这一规则在政府认为适当的无论什么水平上都减少了对搜寻的投资,政府根据应给发现者多少补偿而决定其适当的投资水平。就货币而言,其最佳水平是很低的,甚至可能是零。发现货币并不增加社会财富,而它只是使发现者比其他人拥有更多的社会物品的份额。由此,其最佳报偿可能是非常低的,甚至是零。普通法中的这一倾向是为了将已被发现的被抛弃财宝转归政府所有的原则(the escheat principle of treasure trove)扩展到被发现财产的其他领域,并由此给予发现者报偿而不是财产本身,这在经济学上是很有道理的。

可能会出现这样的情况:即沉没财宝和专利发明没有多大差别,而且专利权引起的经济问题与被抛弃财产引起的经济问题具有惊人的相似之处。思想在一种意义上是被创造的,但在别一种意义上是被发现的。假设,如果通过赋予专利权而允许其他人使用,那么无论哪一位新产品的发明者都能将其专利权出售给厂商而获利100万美元。再假设该发明的成本是25万美元。其他人也将竭力抢先发明这种新产品。竞争会使它能被更早地发明出来。但假设它只是早了一天,那么,早一天拥有这种新产品的产值将比在发现上重复全部投资的成本小。

3.3知识产权

正如前面所阐明的那样,经济学家并没有感到有形产权与知识产权的不一致性。尤其是财产权的动态原理已经能被运用于我们称之为发明创造的有用思想。假设,发明一种新型的食物搅拌机的成本是1000万美元,发明出来后生产和销售这种搅拌机的边际成本50美元(为什么1000万美元不是边际成本?),估计需求量为100万台套(在此我们可以不考虑因搅拌机价格所引起的需求变化的事实)。除非生产厂商可对每台搅拌机收取60美元,否则他就无法补偿其发明成本。但如果另一个生产厂商面临同样的边际成本,(如果没有专利存在)竞争将使价格降至50美元,补偿发明的努力将告失败,而如果生产厂商预见到这一点,他开始就不会去从事发明:如果他不能收获,他就不会播种。而且,在一个没有专利的世界里,发明活动也严重地偏向于可能被保密的发明,正像完全无财产权(像我们在3.1中看到的)会使生产偏向预先投资最小化的产品。由此,我们有了专利权。但是,法律还是运用各种手段努力使专利制度导致的重复发明活动(我们在前面认识到)的成本最小化。这里是四项措施:

1.专利权不具永久性,它在17年以后终止。这降低了专利权对所有者的价值,从而也减少了致力于取得专利的资源量。

2.如果发明是“显而易见”的,那它们就不可能被授予专利权。从使用角度看,这里的显而易见性(obviousness)意味着以很低的成本就可发现。发现的成本越低,就越没有必要用专利保护来刺激发明活动的进行;并且,如果允许专利保护存在,那么过度投资的危险性就会更大。如果一个价值100万美元的主意,其发现成本为1美元而不是25万美元,那么由于授予专利权而引起的重复投资的浪费量将会更大,并有可能超过249,999美元。

3.专利权应在早期授予,即专利权的授予应在其达到商业可用性之前,以阻止成本昂贵的开发工作的重复。

4.基本思想(例如,物理学定律)就不具有专利性,尽管它们具有极重大的价值。在昂贵的原子-粒子加速器产生之前,基础研究在总体上不需要太大的支出,所以专利保护就可能会使过多的人从事基础研究。通过在相当狭窄的意义上将专利定义为“有用性(useful)”发明,专利法认为(虽然仅以不精确的形式)发明在其进入市场之前可能会需要较高的开发成本。但是,基础发现的非专利性,像专利限制条件一样,可能不仅仅反映为对取得专利成本的关心,而且还有一个鉴定、识别的问题。这与野生动物的情况一样。思想不像土地一样有一个稳定的有形处所。随着时间的推移,对体现了某一特定思想的产品进行鉴别就变得越来越困难。由于对基础思想具有许多不同的运用,所以对体现它的产品进行鉴别也是很困难的。

专利制度的成本,除了对过度的发明投资的潜在诱引作用外,还包括在价格和边际成本之间拉开距离,从而将产生本书第3部分中探讨的结果。一旦一项发明产生了,它的成本就沉淀了。在经济学意义上,其成本即为零。因此,包括了发明者专利权许可费的价格将超过将发明具体化的产品的机会成本。但是,据分析,这一差距的成本与在土地上建造围栏以划定财产权的成本是一样的。这是用财产权制度进行资源配置所无法回避的成本。

知识产权为我们提供了许多财产权经济学有意义的例证。在此,我们只能讨论其中的一部分。鉴于商业秘密是专利授权常用的替代制度,我们可以从此开始。一个坚信其对加工生产方法保守秘密的时间会长于专利保护时间的生产厂商就会决定依靠商业秘密法而放弃寻求专利保护。他将节约成本和避免专利过程的不确定性,而且他不必像其申请专利那样披露其方法(披露将使其竞争者可在专利失效后同样使用其方法)。

商业秘密没有时效限制,而且还存在这样的事实:商业秘密的持有人不必证明其商业秘密符合专利法中的新颖性、非显而易见性等准则。其结果看起来好像是专利法的一个漏洞,而且会使人们用过度的资源来保守秘密。但我们应该认识到,商业秘密是一种受到严厉限制的权利。在极大程度上,商业秘密法所防止的全部行为是不当使用(通过侵权或违约)商业秘密;竞争者可以通过独立发现、甚至是商业秘密持有人产品的反向工程(reverse engineering)和利用持有人意外披露的商业秘密而进行随意、免费的使用。实际上,竞争替代了作为过度投资(无论对保守还是揭开商业秘密)制约的专利法的证据要求和有效时限。如果商业秘密很容易被独立性的创造工作所发现,那么商业秘密的持有人花费资源保守其秘密就会所获甚微;而如果商业秘密富有独创性而在专利保护期限内不可能被独立的努力所发现,那么商业秘密所授予的更长的保护期限将对进一步的创造活动提供适当的鼓励。

当然,创造性努力重复的风险依然存在,但也许没有那么大了。如果商业秘密很容易被很小的独立性努力所揭开,那么持有人就如我们指出的那样不会有激励去保守其商业秘密;但在任何情况下,因重复创造造成的资源浪费都会很小。如果商业秘密只有用大量的投资才能被揭开,但针对预期收益而言其支出是值得的,那么商业秘密的持有人就不得不担心:如果他不对其秘密产品和方法采取专利保护,他的竞争者将会这样做。发明人对一项已开始使用的发明申请专利的1年宽限期期满后,发明人可以既不用专利保护其发明,又不(如果他已对此保守秘密)防止独立发现人去对此申请专利保护。所以,我们可以预计,商业秘密持有人只有在竞争者花很大的开支都很难独立发现其秘密的这种少有的情况下才会在保守其商业秘密上耗费大量资源,而且如果这种努力的收获是明显的,那么竞争者就不会在此有花费,从而也就不会引起资源浪费。

版权法在授予有时间限制的权利方面与专利法相同,但在允许独立发现方面却与商业秘密法相同。后一特征的理由可能是,专利只保护可以和确实在专利局编入索引的发明,而版权却保护句子、音乐段落、建筑设计蓝图详细内容和其他表达的细节等范围很广的东西,它通过使人们很难获得相关版权保护资料的全部内容而保证其不受侵权;而有些非故意的模仿是不可避免的。

现在对版权的有效期限制(作者死亡后加50年)过于宽泛,以致于人们会提出这样的疑问:法律为什么不索性授予永久性版权保护呢?存在吸引过度的资源用于生产版权保护性作品的危险并非一种解释;作为一种对现价贴现的结果(参见6.11),你有权取得版税的书中的那些知识,在你出版其50-100年之后,不可能影响你今天的行为。土地的财产权是永久的,为什么书的财产权不是如此呢?一种理由是,让无人所有的土地闲置(比如说是有时间限制的财产权期满的结果)比让无人所有的知识产权闲置更无效率。从理想的角度看,所有的土地都应该被人们所有,以防止与我们已讨论的自然放牧所引发的问题有关的充溢外在性(Congestion externality)。但是,我们将简要地提及一个重要的例外,有关信息和表达,不存在同样的问题。A使用某条信息不会给B使用该信息增加成本。

第二,当我们很自然地假设知识产权的范围(包括期限)代表了知识产权创造者与使用者之间所达成的一种利益平衡时,创造者本身也可能得益于对其权利的限制。大量的诗歌、小说、剧本、音乐作品、电影和其他创造性作品(包括发明)在很大程度上是建立在比其更早的创造性作品基础上的——从早期作品处借鉴故事情节、戏剧角色、隐喻、和音的级数、摄影角度等。对早期作品的版权保护范围越广,创作后续作品的成本就越高。所以,当版权保护范围的扩大将提高作者从销售或许可其自己的版权所取得的预期收入的同时,也将增加其创作他所拥有版权的作品的成本。最终的选择决定了有效期限制度。因为当未来收入增加所造成的现值的增量(如我们所说)可以被忽略不计时,如果没有早期作品处于公共使用领域而供人们在不支付版权费用的情况下用于创作新作品(由于永久性版权的存在),那么作者的成本就会很高。

这里有限制的版权所有者的权利在实际上是如何增加版权价值的另一个例证。版权法的合理使用原则(fair use doctrine)允许书评作者在未经版权持有人许可的情况下从书上摘录片段。这降低了书评的成本,从而增加了书评量,而作者作为一个团体也从中受益,因为书评是一种免费的广告。即使是批评性的书评也能促销,因为至少它比没有评论要好。况且,大多数书评仍是赞扬性的。

而且,书评是一种尤为可信的广告,因为它们没有被广告主(即图书出版商)所控制。如果作者可以通过拒绝授予摘录许可而审查书评,那么书评就不可能比付费广告更为可信。即使某个作者会偶尔得益于拒绝授予评论对图书的合理使用,但作为一个团体的作者仍将因此受害。

当书评确实降低了图书的销量时,并不是因为它(像通常版权侵权那样)满足了人们对图书的需求(书评成了被评论之书的最近似的替代者),而是因为它提出了图书的不足而在并不妨碍有价值的知识产权的回报的条件下提供了有价值的信息。作者因其所创造的知识产权缺乏价值为人注意而造成了损害,这并不是旨在促进知识产权生产的法律所要防止的损害。

联邦最高法院认为,即使不向版权所有人支付特许录制权的版税,合理使用原则也允许销售用于录制电视节目的录像机。许多人用他们的录像机录制在他们认为不方便的时间播放的节目和他们想再看几次的节目。这种使用即使不支付版税

也会使版权所有人得益。大量的节目都由广告主购买,观看者越多,他们支付的费用就越多;录像机通过扩大节目的有效观众而使版权所有人向广告主收取更高的费用。但是,自从联邦最高法院作出判决所依据的证据得到搜集以来,录像机所有人在观看节目之前很容易将商业内容抹掉的设备已进入市场。这对联邦最高法院判决的现实经济有效性意味着什么呢?

无形财产权中一个非常规的例子是隐私权(right ofPrivacy),它通常被作为侵权法的一个分支来讨论,但从实际情况看,它确应是财产权法的一个分支。最早对明确的隐私权的司法承认出现在这样一个案例中:在没有原告同意的前提下,被告在一广告中用了原告的姓名和照片。相矛盾的是,隐私权的这一情况通常是由名人对其名声[有时被称为“名声权(righof Publicity)”]的重视所引起的。他们只是要求能有保障得到在广告中使用他们姓名和照片的最高价格。看起来以这种途径创设财产权不会导致任何对社会有价值的投资,而绝对只会使富有的名人致富。如果任何生产者都能在其广告中使用某名人的姓名和照片,那么对消费者而言,名人特许的任何信息都是没有价值的。正如在放牧案例中一样,如果其他名人也允许他人将其名字与其产品联系起来,那么将名人的名字与某一产品联系起来的价值就会缩小。

充溢外在性的存在提供了这样的观点,名声权是永久的和可继承的(这在今天是一个有争议的法律问题)。我们不必要求这种信息和表达进入公共使用领域,因为不论名人是死了还是活着,它们都将不再像以前那样有价值。

从经济学的角度看,名声权类似于商标,两者都涉及用于辨别和促销某种产品和服务的信息的财产权。商标涉及到许多有趣的经济学问题,其中的有些问题将在本章的后面部分和第13章的消费者保护讨论中得以论述。商标的经济功能是,通过给定统一质量的保证而节约消费者的寻找成本(search cost)。严格地说,商标所作的只是指明某一特定产品或服务的来源。例如,通用电器(General Electric)的商标将通用电器公司标明为附有该商标的产品的生产者。但这意味着消费者可以在电灯泡不亮时向谁追究责任,所以商标法为生产者保持质量提供了激励,从而也减少了消费者在相反情况下购物时对注意的需求。即使由于生产者对商标进行广告宣传和实施所作的投资而使有商标的产品的名义价格比较高,但消费者的总成本(为了使之与名义价格——即销售者收取的价格——相区别,经济学家有时将之称为“足价,fullprice”)可能因为商标传达了在相反情况下他要花很高的成本才可能取得的质量信息而变得比较低。

对商标法构成的重大挑战是,要使每一位生产者都在不增加其他生产者标明和销售其品牌的成本的情况下标明其自己的品牌。从这一角度看,最好的商标应为想象性商标(fancifulmark)。例如,柯达(Kodak)就是一个区别于从现成语言中拿来使用的创造出来的词。将字母组合起来形成新词的可能数量是无限的,所以想象性商标就没有增加其他生产者发现新词以标明和推销其产品的成本的危险性。较为棘手的问题是“描述性”商标(descriptive mark),它由于允许有些人使用“文字处理器(word processor)”这样的词作为其商标而使文字处理器的竞争生产者花很大的成本才能推销其品牌,因为他们不可能使用简洁的描述。所以,只有当描述性商标已取得“次级含义”(secondary meaning)时——消费者可以用它鉴别某种特定的品牌而非将之看作所有产品,法律才保护描述性商标。“假日饭店(Holiday Inn)”就是一个例证。

通常当一种有商标的货品以专利或其他垄断开始其生命时,商标只是用以表明其货品本身而非其来源。在这种情况下,商标只被看作“通用(generic)”商标而无法享受商标保护。这种情况的例证是以下商标:阿斯匹林(aspirin)、赛璐玢(cello-phane)和游游(yo-yo)。如果商标所有人有权排斥其竞争者用通用性词语描述其品牌,他就是在对他们施加成本。如果要求社会给予商标所有人一种垄断权是美好的,那么鼓励人们想出一个吸引人的商标就更好,但创造一种商标的成本(有别于创造一种有用的产品、方法或写一本书的成本)是很低的,并且由于其广泛的财产权而能证明其成本的合理性。

商标不受时效限制,而且也不应该受时效限制。如果商标存在时效限制而且其在生产者停止制造该有商标产品之前失效,那么他就不得不对产品重新命名,消费者因此会被迷惑。在3.11中我们将看到,由于商标不能在与之所指定的产品分离后被销售或以其他方法转让,所以当产品停产时,商标也就自动失效了。

我们已经看到,财产权的法律和经济概念并非总是相一致的(下一节将进一步讨论这一问题)。这里还有一个例证。隐私权中的一个问题是,一个人是否应该有权隐瞒其令人难堪的事实——例如他以前曾被判定有罪。对这种权利,存在着一些(但不多)司法上的支持。经济学家将之看作与销售者努力隐瞒其产品的内在瑕疵相同的问题。一个人通过努力说服潜在的交易伙伴——雇主、未婚妻、甚至是偶尔相识的人——认为他是一个高品质的人,从而推销自己。应该允许他有权起诉揭露其隐藏“瑕疵”的人而鼓励其欺骗他人吗?至少在经济学的立场上这一答案好像应是否定的。如果“揭露”的不是令人难堪的事实而是一顿奢华的晚餐的食谱,那就不同了。那么,我们将处于商业秘密的领域(广义上的)。在此,秘密是一种实施信息财产权的方法,并鼓励对社会有价值的思想进行投资。隐瞒个人、企业或产品有损信誉的事实并不会达到上述目的。这种主张对敲诈勒索罪的意义将在第6章中得到论述。

3.4法律经济学中的财产权:广播频道例证

至此,我们已与用经济术语分析的、法学家们关于财产权(除了关于隐私权)的思想建立了相当密切的联系。但是,对财产权的法律概念和经济学概念仍常有歧义。这里有一个广播的例证。

在无线电广播早期,尚无全面综合的联邦管制,只是对以下主张有一些司法上的支持:在某特定地区、以某特定频道、以及在不干扰其他使用者的条件下进行无线电广播的权利,是可以受法院强制令保护的财产权。随着联邦无线电广播委员会(联邦通信委员会前身)在1928年的创立,国会就开始采取不同的方针。只在名义上收费的、允许在某一地区使用某一频道的许可证被授予那些3年一期更新的、能向委员会表明给他们发放许可证会促进公共利益的申请人。国会明确规定,许可证领受人对其分配使用中的频道不拥有财产权。这一规定的目的是为了事先排斥任何由许可证领受人在其3年期结束而其许可证要被收回时提出的任何补偿请求。

在经济学家的心目中,对使用中的无线电频道的私人财产权的认可所提出的某些异议是不可思议的。例如,据说如果广播权可以像其他财产权一样进行买卖,那么广播媒介就可能处于富人的操纵之下。这就将支付意愿(willingness to Pay)与支付能力(ability to pay)混淆起来了。拥有货币并不支配将被购买的物品。穷人常常由于愿意在总体上支付更高的价格而从富人那里买走物品。

在联邦广播管制计划的实际管理中,支付意愿已起了决定性作用,并且一种事实上(de facto)的财产权制度已经产生。吸引人的无线电广播和电视许可证已依与财产权制度一样的程序来授予。在该制度中,支付意愿——就此而论不是对许可证而是对可能决定其结果的法律代表制度和政治影响——已在许多情况下决定了谁应控制该资源。但是,这种首先分配广播权的办法要比拍卖和其他销售法效率低。由于政治管制过程中存在大量的不确定性,那些向他的律师、院外活动集团成员等支付了最多钱的申请人,也即那些为取得广播权而投入最大价值的申请人,却往往会得不到它。而且,这种配置方法的社会成本比通过市场进行配置的成本要高得多。(私人成本又如何呢?)为取得许可证而进行的竞争可能在法律、游说和其他费用上消除许可证的预期价值。(以前我们在何处已看到这问题?)参与广播频道的拍卖并不需要成本很高的法律和游说工作,至少如果能以较低的成本防止操纵拍卖时是这样的。

将权利授予那些最珍视它们的申请者的失败仅仅是一种暂时的无效率(transitory inefficiency)。一旦广播权已通过发证程序而被取得,它们就可以作为广播电台和电视台实物资产的附属物而被出卖。如果一个只有价值几十万美元的发射台和其他实物财产的电视台被卖得价5000万美元,那么你可以确信,购买价格的主要部分是支付频道使用权费用。所以,广播权通常最终会落入那些愿意为之支付最多金额的人们手中,尽管初始“拍卖”可能还没有高效率地配置权利。

广播电台愿意支付数以千万美元以获得一项为期3年的权利,这看来好像是很奇怪的。但在事实上,广播许可证只有在电台有严重不正当行为时才被终止。正如土地所有人在未缴纳不动产税时才可能失去土地一样。

由此,广播频道虽在正式法律上没有财产权,但在经济学意义上却有财产权。在最初通过竞争获得此权利的过程中,支付意愿起着很大的、甚至非常可能是决定性的作用。而且像我们将在3.11中看到的,一旦取得,这种权利就是可以转让的,尽管它在法律上是有缺陷的。它是具有排他性的(干扰许可证受领人对频道的使用是被禁止的),且为了各种实用的目的,它还具有永久性。这一权利的所有者受限于各种管制性制约,但比公共事业所受的制约要少。在严格的法律意义上,这一权利的主要财产是私有财产。

事实上的财产权这一概念具有广泛的可适用性。实际上,有些经济学家用这一财产权术语实质性地描述各种财产权的方法——无论是公共的还是私人的、普通法的还是管制性的、契约的还是政府的、正式的还是非正式的。通过这一描述,私人成本-收益和社会成本-收益之间的分歧就减弱了。但在一本法学著作中,这种用法却可能是令人困惑的。所以,我们应该通过在更广泛的经济学意义上认定事实上的财产权只是财产权的一个方面,从而普遍地将这一术语的使用限制在正式财产权之内。

3.5未来使用权

广播的权利制度不仅成本高昂和不公开(sub rosa),而且其重要方面也不完整。其中之一是取得未来使用权(right fotfuture use)的困难性。这一问题我们在失事船残骸和野生动物讨论中已碰到过。购买空地以图获得其未来开发权是交易的普通形式,但如果在广播许可证申请表上出现无限度延迟开播时间的意图,那么申请肯定会被否决。同样的情形是,盛行于西部各州的基于占用制度(appropriation system)的用水权(waterrights):一个人通过对水流的分转和使用而取得财产权,而此权利仅包括实际使用的水量,不可能为以后的行使而取得该项权利。但是,广播和水的限制在某种程度上是可以防止的。如在广播例证中,可以在取得许可证后延迟其实际建造;在水的例证中,虽然分水工程建设和分流水的使用都推迟了,但申请者仍可取得以建立优先使用权的初步许可证。

反对承认未来使用权可能与产生于广播和水的背景下的明显“意外收益(windfall)”因素有关。在这两个例子中,权利是在不收费的条件下授予的,虽然申请者可能为获取权利花费了很高的费用,但他通常能以相当高的利润立即将之转卖。这是一种不言自明的意外收益,但以申请者群体而言,可能会只是盈亏相当。然而,如果利润为那些看来并没有提供任何服务的人所获得,那么意外收益可能会显得更大。

在法律许多方面反映出来的另一相关的反对意见是:对投机交易(speculation)而言,购买物品并非为了使用,而是为了囤积,以期增值获利。正如我们将在4.9中看到的那样,投机交易由于使价值正确地反映供求关系而起着很重要的经济作用。投机交易具有静态——使价格与供求现状相符(即避免现时短缺和过剩)——和动态两方面的功能。期货市场(futuresmarket,例如你可以在这个市场以固定的价格买到一年后而非现在交付的小麦)可以调整消费,避免过剩和短缺的影响。例如,如果预期会有短缺产生,投机者就会增加其购买量(因为他们预期明年的市场价格会更高)。这样,期货价格就会上扬,期货价格的上扬会吸诱销售者保留一部分现时供应或向现时购买者收取更高的价格(但这是同一回事,为什么?),以从预期的未来高价中得益。这种结果性的未来供应的扩大又将平抑价格。投机交易正能以这种方法降低价格波动,而不像虚构中的那样起相反作用。

在土地、水、广播频道或皮毛动物例证中,我们很容易看出投机交易是如何(如果准许的话)起到使资源使用永远最优化的协助作用的。但是,无论如何,未来使用权的购买并非必然具有投机性,它们可能与投机恰恰相反,是套头交易(hedge)。一个农民知道他在以后几年中将需要更多的水用于灌溉,为了避免水价变动的风险,他就在现在以固定价格(fixedPrice)签订了一项契约,以在未来能由对方提供一定数量的水。(由此,卖者将正在对未来水价变化进行投机交易——投机交易促进了套头交易!)如果这样的交易要被禁止,那么农民就有可能决定现在使用比他实际需要更多的水,只是为了保证在未来他需要时能有用更多的水的权利。禁止水、广播频率或牡蛎养殖场的未来使用权买卖的主要影响是鼓励非商业性使用和不为满足需求而只为保留权利主张的使用。

在分析上看,过早使用(premature use)是一个与对发现埋藏财产或取得专利(参见3.2)进行过度投资相同的问题。为了取得有价值的权利,人们对此投入的资源可能会超过这些资源所产生的社会净收益。分得土地定居(homesteading)就是一个良好的例证。如果不收任何钱而将土地给定居者,但其先决条件(过去确是如此)是定居者要实际占有并在该土地上工作,那么定居者就会工作到这样的程度:最后相当于1美元的努力将在保护权利方面取得1美元的收益,即使农作物的产量不值1美元。当然,如果政府要求尽快地占有土地为政治和军事之用,定居土地法也可能是达到这一目的的有效率的方法。

正如最后一个观点所显示的那样,对财产权附加使用的条件并不总是有效率的,我们可以回想一下野生动物问题的讨论。商标法为此提供了一个有意义的例证。商标的法律保护有赖于商标持有人实际销售商标所标明的产品和服务。你不能仅仅为你和其他人可能销售的产品梦想一个名字而在商标局注册,从而取得排斥他人使用这些名字的权利。允许这样“储存”商标,可能会导致人们在设计商标方面投入过度的资源。商标注册处也可能会被数百万的商标所阻塞,从而使销售者为避免侵犯注册商标的权利而进行的商标注册检索变得成本很高。

3.6不相容使用(Incompatible Uses)

事实上,(绝对的、无条件的)排他财产权是不可能的。如果铁路享有道路的排他使用权,它就必然被允许无法律限制地抛撒机车火花。否则,它的财产价值就会受到损害。但如果允许它这么做,那么邻近农田的价值将因火花引起火灾的危险而受到减损。抛撒火花是铁路财产权的附属权利(incident,即一束权利中的一部分)还是对农民财产权(或权利束,bundle ofrights)的侵犯呢?

在回答这个问题之前,我们必须先问一下,是否任何事情都取决于这个答案。如果是这样,就需要我们更准确、更周密地考虑第1章中的科斯定理。假设抛撒火花权由于使铁路省却了成本很高的火花阻止设备,从而使铁路的道路权价值提高了100美元。但是,由于妨碍了农民在轨道附近种植庄稼,却使农场价值减损了50美元。如果农民有免受机车火花影响的法律权利,那么铁路将愿意支付——农民也将接受——他放弃权利的补偿。由于防止火花抛撒影响对农民的价值是50美元而铁路却要负担100美元,所以农民以50到100美元之间的任何价格出售其权利都将对双方更为有益。如果不是农民拥有免受机车火花影响的权利,而是铁路拥有抛撒火花权,那么交易就不会发生。农民不会为了铁路的权利而支付50美元以上的价款,铁路也不会接受少于100美元的价格而出售其权利。由此,无论法律权利的初始分配方法如何,其结果是一样的:铁路抛撒火花,而农民将庄稼移离铁路。

这一结果不受数字转换的影响。假定抛撒火花权将使铁路财产增值50美元而使农民财产减损100美元。如果铁路有权抛撒火花,那么农民将愿意支付——铁路也愿意接受——50到100美元以补偿铁路对权利的放弃。如果农民拥有免受火花抛撒影响的权利,那就不存在交易了。因为农民会坚持最低支付100美元,而铁路付款不会超过50美元。所以,像科斯指出的那样:不论各种相互竞争的资源使用的相对价值如何,法律权利的初始分配决定不了何种使用能最终奏效。

科斯的论文提出的另外三个被人们忽视的观点与财产权转让成本过高而使自愿转让不可行的情形有关:

(1)由(在原始意义上)“造成”损害的一方当事人,即主动方当事人(在我们例证中是铁路)承担责任并不能产生有效率的冲突解决方法。通过参照我们的例证和假设农场主有财产权却由于交易成本过高而无法将其转让给铁路,读者可以证实这一点。

(2)公害普通法可以被看作一种通过将财产权分配给对他最有价值的那一方(土地冲突使用)当事人而增进资源的使用价值的一种尝试。

(3)在决定政府对经济制度的干预是否适当时,仅仅证明没有政府干预市场的运行就将有缺陷是不够的;因为政府运行也可能有缺陷。必要的是,应将特定情形下的市场和政府实际运营情况进行比较。科斯认为,当事人可能对财产权分配或责任规则进行交易的事实说明了市场的适应性,而政府将用管制的方法处理有害行为的主动当事人(例如,要求铁路在其机车上安装火花控制装置)的倾向说明了许多政府管制的笨拙性。科斯定理在两个方面得到了改进:

(1)权利的初始分配(即使由于交易成本为零而效率不受影响)可能会影响当事人的相当财富,并将在两个方面影响资源使用。(a)如果当事人不在相同的方面花费,那么他们间的财富转移将会改变(尽管很小)他们对他们所购买的货品和服务的需求(参见1.1)。(b)如果这项权利的价值是当事人财富的一大部分,那么,权利在何处结束将取决于其初始分配。这一问题的极端性例证是(在1.2中提及)在沙漠中对一桶水的权利。但是,上述两点都没有损害科斯的结论:如果交易成本为零,效率将不会受权利的初始分配的影响。

(2)交易成本永远不可能为零。事实上,即使在两个当事人间的交易中,交易成本也可能是很高的(正如我们多次在本书中看到的那样),尽管交易成本在总体上将随着交易当事人数量的上升而上升——也许是指数级的增长(要求将当事人数(n)全部加入的环比数公式在此种关系中是有启发意义的:n(n-1)/2)。即使交易成本永远不可能为零,只要交易成本小于当事人之间交易的价值,科斯定理仍将接近于现实。

科斯定理有时被认为是一种赘述(即,在定义上是真实的),因为在实际上它所阐述的所有内容是:如果交易可以得益,理性的当事人将会进行交易;如果交易不能得益,理性的当事人将不会进行交易。这样说,实际上就是一种赘述,因为对一个经济学家而言,不从事可以改善其净福利的人是一个非理性的人。但这不必这样说。通过对以下假设的重述可以使我们得到经验性的内容:如果交易被允许而且成本不高,那么财产权的初始分配不会影响财产的最终使用。人们在努力地检验这种假设,结果是复杂的。

|

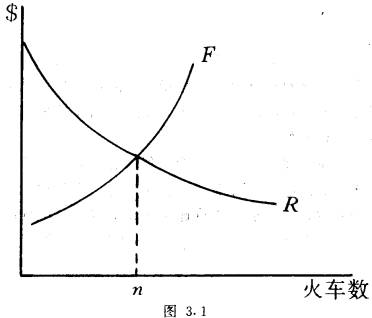

科斯定理的运作在图3.1中得到图解性描述。R曲线表示作为每日火车通行数量函数的铁路边际收益(marginal revenue)。由于每辆增加火车对铁路净收益的作用被假设为比前一辆火车小,所以曲线呈下斜趋势。F曲线表示农民庄稼损害的边际成本,也是作为火车数量的函数。它随着火车数量的增加而上升,以下面的假定作为根据:对有些火花损害,农民是能够作出调整的,但每增加一辆火车就具有更大的危害性。(曲线F和R必须分别被假设为下斜和上升吗?)假定火车数量的改变是改变庄稼损害量的唯一途径。如果交易成本为零,每天火车的通行数为n,铁路是否要对庄稼损害负责任呢?n点往左,铁路可以通过增加火车通行数而能使对其收益的增加超过对农民的损害,所以,铁路理所当然会增加其火车通行量。n点往右,火车通行量的减少会使农民净收益的增加超过它可能对铁路收益的减损,农民将向铁路付款以减少火车通行量,直到n点为止。如果农民有免受庄稼损害的法律权利,而非铁路拥有抛撒火花的权利,那么其数量将会是相同的。n点往右,农民会诉铁路要求其减少火车通行量;n点往左,铁路会支付一笔钱以使农民放弃他免受损害权的一部分。

然而,我们不能作出这样的推断:依效率观点,权利的初始分配(the initial assignment of rights)是完全不重要的。由于交易并非是无成本的,所以,如果我们在开始要将权利分配给两方中的一方,那么效率就是通过将法律权利分配给愿意购买他的一方而得到增进的,即应将法律权利分配给我们第1假设情形中的铁路和第2假设情形中的农民。此外,我们还将看到,交易成本有时相对于交易价值是相当高的,以至于使交易行为变得不经济(uneconomical)。在这样的情况下,权利的初始分配也就成了终极分配。

不幸的是,将财产权分配给对其具有更高价值的一方作为一种经济上的解决办法并非是完美无缺的。它忽视了管理财产权制度的成本,这一成本也许比更简单的权利分配准则的成本要低(这一问题将在20.4和21.5中论述)。而且,它在实际中的应用也是很困难的。机车火花的例证被严重简单化了,在那里只存在两种途径的权利分配,即抛撒火花权和免受火花损害权。如果管理(主要是信息)成本(administrative cost)不予考虑,那么,通过一个更为综合的财产权界定,比如允许农民种植这种而非另一种庄稼、在轨道附近200英尺范围内无权种植庄稼、在轨道附近250英尺范围内不应有建筑物,而只允许铁路将火花抛撒到一个特定的程度,这样,农民和铁路的财产权总体价值就有可能被最大化。各种可能的权利组合是无限多的,而期望法院发现最佳组合并不现实,并且使他们过于艰难地去寻求这一最佳组合也是不经济的。但在大多数情况下,只要不存在过度的成本(excessive cost),他们还是可能接近最佳财产权界定(the optimum definition of property rights)的,并且这些近似的最佳界定可能会比财产权的经济性随机分配(economically random assignment of property rights)更有效地引导资源的使用。

有些例证可以帮助我们阐明这一基本观点。基于英国普通法,如果一个土地所有者的邻居取得排他性采光权已有20年之久(为什么要将此作为限定条件?),而土地所有者现在的建筑却挡住了邻居的窗户,从而使他在靠近窗户的半间房也不得不用人工光才能看书,这将被看作侵犯了邻居的财产权。如果这财产权被相反地给予建房一方,结果会怎样呢?通常而言,窗户被挡住的人的成本会超过另一方将其墙稍作后移的成本(假定权利是非常有限的,那么所有这些成本都是不可避免的),所以前者会从后者购买这项权利。像开始时那样将权利分配给邻居,那么就能避免交易成本及其附随成本(attendant cost)。但法院没有提供保护视野的规则。如果A在山上有一所视野良好的房子,而B如建了一所挡住视野破坏景色的房子,那么即使他的财产价值已下降,A也无权控告B侵犯了他的财产权。在此,相对价值的假定被逆转了。具有良好视野的房子需要一大片土地。开发这块土地所创造的价值可能会超过视野受损害的土地所有人的价值损失。之间的比较表明,它的确是悬而未决)于牛群与庄稼之间的比率。如果牛比庄稼多(更准确地说,如果牧牛草地比庄稼种植地多),那么农民将他们的土地围起来要比牧场主将其土地围起来便宜,那法律将把建围栏的义务加于农民。但一旦土地用途比率倒过来了,那么此义务也会发生替换。

你是否关心这一问题:为了保证效率,随着条件变化,财产权的不断被重新界定是否会产生不稳定性从而影响投资呢?X购买农场很久之后才在其土地上有铁路。支付价格并没有因为招致未来火花对庄稼的损害而有所折扣,因为铁路建设在当时并未被预见。但最后铁路线建成了,并且与农场的距离足以使庄稼遭受火花损害。他起诉铁路,但法院认为铁路抛撒火花的程度是合理的,因为铁路防止庄稼损失的成本要比农民高。这样,由于财产价值因邻近土地无法预测的使用变化而面临着无法补偿的贬值,对农业进行投资的激励将被减弱。但是,正像我们前面养猪的例证所表明的一样,对农业投资的减弱,可能会有效地调整到以下情况:有一天,这个农民土地的最高价值可能就是用作铁路火花的垃圾场。

当财产权因价值变化而被重新界定时,一个更为严重的问题是,对讨厌风险的人们而言,不确定性(uncertainty)本身就是负效用(disuttility)的根源。消除产生于不确定性的风险的各种方法是否会对我们讨论的情况有用呢?这可能还是令人怀疑

的。但是,不确定性的大小和严重性却很容易被夸大。如果在购买时能预见邻近土地使用的有害性,那么价格就会因此下跌,而购买人也就不会有令人失望的前景。如果有害使用无法预测,它恰恰在未来是完全可能的,并且可能发生在很远未来的成本(除非极其巨大)不会对现在的决定产生任何影响(参见6.7)。可供选择的方案——总是将财产权分配给两种土地冲突使用的居先者——可能是非常低效率的,因为后一使用者往之间的比较表明,它的确是悬而未决)于牛群与庄稼之间的比率。如果牛比庄稼多(更准确地说,如果牧牛草地比庄稼种植地多),那么农民将他们的土地围起来要比牧场主将其土地围起来便宜,那法律将把建围栏的义务加于农民。但一旦土地用途比率倒过来了,那么此义务也会发生替换。

你是否关心这一问题:为了保证效率,随着条件变化,财产权的不断被重新界定是否会产生不稳定性从而影响投资呢?X购买农场很久之后才在其土地上有铁路。支付价格并没有因为招致未来火花对庄稼的损害而有所折扣,因为铁路建设在当时并未被预见。但最后铁路线建成了,并且与农场的距离足以使庄稼遭受火花损害。他起诉铁路,但法院认为铁路抛撒火花的程度是合理的,因为铁路防止庄稼损失的成本要比农民高。这样,由于财产价值因邻近土地无法预测的使用变化而面临着无法补偿的贬值,对农业进行投资的激励将被减弱。但是,正像我们前面养猪的例证所表明的一样,对农业投资的减弱,可能会有效地调整到以下情况:有一天,这个农民土地的最高价值可能就是用作铁路火花的垃圾场。

当财产权因价值变化而被重新界定时,一个更为严重的问题是,对讨厌风险的人们而言,不确定性(uncertainty)本身就是负效用(disutility)的根源。消除产生于不确定性的风险的各种方法是否会对我们讨论的情况有用呢?这可能还是令人怀疑的。但是,不确定性的大小和严重性却很容易被夸大。如果在购买时能预见邻近土地使用的有害性,那么价格就会因此下跌,而购买人也就不会有令人失望的前景。如果有害使用无法预测,它恰恰在未来是完全可能的,并且可能发生在很远未来的成本(除非极其巨大)不会对现在的决定产生任何影响(参见6.7)。可供选择的方案——总是将财产权分配给两种土地冲突使用的居先者——可能是非常低效率的,因为后一使用者往此,如果法院要鼓励最有成效的土地使用,那么他们就无法回避对各种竞争性使用的价值进行比较。

如果政府要我的车库,它完全可以基于国家征用权向我支付“公平的赔偿”(等于市场价值)而取得它,根本不需要与我协商。由于这是一个竞争性权利主张(comPeting claims)而非竞争性使用(comPetins uses)的例证,所以这一结果与刚才提及的差异是不一致的。类似的论点是,为了解决人们拒绝以“合理”(即市场)价格进行出售这一棘手的问题,国家征用权是必要的。但这在经济学上是没有理由的。如果我拒绝将我的房子以低于25万美元的价格出售,而也没有任何其他人愿意支付高于l万美元的价格购买此房,这并不意味着我是非理性的,即使没有任何像迁移费用那样的“主观”因素能为我坚持这样的价格提供合理的证据。它仅仅意味着,我比其他人更看重这所房子。我加于财产权的额外价值在经济分析上是与任何其他价值一样的。

国家征用权(eminent domain)的一个适当的经济学理由是,它是防止垄断所必需的,虽然这一理由更适用于铁路和其他有通行权(risht-of-way)的公司,而对政府则不太合适。一旦铁路或输油管道已开始铺设,那么放弃它而代之以其他路线的成本就变得非常高。既然了解了这一点,预定的经过路线的土地所有者就会提出很高的价格,而这一价格会超过其土地的机会成本〔这是一个双边垄断(bila。raf monopoly)问题,参见g 3.8〕。交易成本和土地征用成本都将是很高的,由此,有通行权的公司不得不提高它的服务价格。而较高的价格又会使一些消费者转向其他替代性服务(substitute services)。这样,有通行权的公司就只有较低的产出了。其结果是,与用相当于土地机会成本的价格购买土地相比,公司会减少其需求和购买。更高的土地价格还会向公司提供一种以其他投入替代一些它们本应购买的士此,如果法院要鼓励最有成效的土地使用,那么他们就无法回避对各种竞争性使用的价值进行比较。

如果政府要我的车库,它完全可以基于国家征用权向我支付“公平的赔偿”(等于市场价值)而取得它,根本不需要与我协商。由于这是一个竞争性权利主张(competing claims)而非竞争性使用(competing uses)的例证,所以这一结果与刚才提及的差异是不一致的。类似的论点是,为了解决人们拒绝以“合理”(即市场)价格进行出售这一棘手的问题,国家征用权是必要的。但这在经济学上是没有理由的。如果我拒绝将我的房子以低于2.5万美元的价格出售,而也没有任何其他人愿意支付高于1万美元的价格购买此房,这并不意味着我是非理性的,即使没有任何像迁移费用那样的“主观”因素能为我坚持这样的价格提供合理的证据。它仅仅意味着,我比其他人更看重这所房子。我加于财产权的额外价值在经济分析上是与任何其他价值一样的。

国家征用权(eminent domain)的一个适当的经济学理由是,它是防止垄断所必需的,虽然这一理由更适用于铁路和其他有通行权(right-of-way)的公司,而对政府则不太合适。一旦铁路或输油管道已开始铺设,那么放弃它而代之以其他路线的成本就变得非常高。既然了解了这一点,预定的经过路线的土地所有者就会提出很高的价格,而这一价格会超过其土地的机会成本〔这是一个双边垄断(bilateral monopoly)问题,参见[3.8]。交易成本和土地征用成本都将是很高的,由此,有通行权的公司不得不提高它的服务价格。而较高的价格又会使一些消费者转向其他替代性服务(substitute services)。这样,有通行权的公司就只有较低的产出了。其结果是,与用相当于土地机会成本的价格购买土地相比,公司会减少其需求和购买。更高的土地价格还会向公司提供一种以其他投入替代一些它们本应购买的土的,这也是政府从税收中节约成本的措施入这种差异代表了假设的国家征用“税”的成本,它可在总体上使这种“税”没有效率①。另外,由于一个将其财产的价值看得低于市场价值的人可将其财产出售,所以这里很少存在补偿性意外收益。

从为什么会存在国家征用权所引发的一个独立的问题是:为什么会存在合理补偿?健全的保险市场的存在对近来依风险厌恶来解释公平赔偿要求的努力产生了怀疑,并且这种解释公平赔偿的努力还依照了以下略显陈旧的观点:不予补偿将会使征用人“道德败坏(demoralize)”,并导致他们在未来更低效率地使用资源,例如总是租用而不是购买可能被征用的财产②。只要不支付补偿的规则广为人知了,那么没有任何人将为此感到惊奇或会为此而情绪低落③。实际上,在规则公布后购置财产的人全然不会受到损害,因为政府占用(government taking)的风险(一种为防止这种占用的保险成本决定的风险)将以较低的财产价格反映出来,购买者会由此而全面得到补偿。如果问题的本质在于由于政府占用的风险具有更少可预见性而使它比自然灾害的风险更难以得到保险,那么人们有权对这一观点表示怀疑。政府的国家征用权的所得在各年度之间可能并不会发生比(比如说)地震损失更大的变化。并且,购买保险还能防止外国政府对财产的征用(expropriation)。如果问题的关键在于政府可能用国家征用权的权力压制其政敌或脆弱的少数派团体,那么一个不全面的答复至少是;这样的行为会侵犯像言论自由和法律平等保护这样的宪法保障。

公平赔偿规定的一个最简单的经济学解释是,它能预防政府过度使用占用权。如果不存在公平赔偿规定,政府早已积极地去用土地替代对社会更便宜但对政府成本较高的其他投入了。假设政府有权作出以下选择:在一块小面积地基上建一座高而窄的大楼,或者在一块大面积地基上建一座低而宽的大楼。的,这也是政府从税收中节约成本的措施)。这种差异代表了假设的国家征用“税”的成本,它可在总体上使这种“税”没有效率。另外,由于一个将其财产的价值看得低于市场价值的人可将其财产出售,所以这里很少存在补偿性意外收益。

从为什么会存在国家征用权所引发的一个独立的问题是:为什么会存在合理补偿?健全的保险市场的存在对近来依风险厌恶来解释公平赔偿要求的努力产生了怀疑,并且这种解释公平赔偿的努力还依照了以下略显陈旧的观点:不予补偿将会使征用人“道德败坏(demoralize)”,并导致他们在未来更低效率地使用资源,例如总是租用而不是购买可能被征用的财产。只要不支付补偿的规则广为人知了,那么没有任何人将为此感到惊奇或会为此而情绪低落。实际上,在规则公布后购置财产的人全然不会受到损害,因为政府占用(government taking)的风险(一种为防止这种占用的保险成本决定的风险)将以较低的财产价格反映出来,购买者会由此而全面得到补偿。如果问题的本质在于由于政府占用的风险具有更少可预见性而使它比自然灾害的风险更难以得到保险,那么人们有权对这一观点表示怀疑。政府的国家征用权的所得在各年度之间可能并不会发生比(比如说)地震损失更大的变化。并且,购买保险还能防止外国政府对财产的征用(expropriation)。如果问题的关键在于政府可能用国家征用权的权力压制其政敌或脆弱的少数派团体,那么一个不全面的答复至少是;这样的行为会侵犯像言论自由和法律平等保护这样的宪法保障。

公平赔偿规定的一个最简单的经济学解释是,它能预防政府过度使用占用权。如果不存在公平赔偿规定,政府早已积极地去用土地替代对社会更便宜但对政府成本较高的其他投入了。假设政府有权作出以下选择:在一块小面积地基上建一座高而窄的大楼,或者在一块大面积地基上建一座低而宽的大楼。小面积土地的市场价值是100万美元,而大面积土地的市场价值是300万美元。高窄大楼建筑成本为1000万美元,而低宽大楼建筑成本为900万美元。很明显,从全社会角度看,较为便宜的选择是在小面积土地上建高窄大楼(总成本是1100万美元)而不是在大面积土地上建低宽大楼(总成本是1200万美元)。但是,如果土地对政府是免费的,那么它就会建一座低宽的大楼,因为这样它的净成本还低了100万美元。当然,这是以政府近似于私人企业一样依照私人成本而非社会成本(除非强迫考虑社会成本)作出它的占用决策为假设的。虽然政府采购决定不可能像私人采购决定那样在利润最大化原则上作出(其理由在本书的稍后作探究),但如果假设政府不考虑财政预算而总是可信地购买社会成本最低的投入(不论其价格)也是不可取的。合理补偿的要求反映了这一原则的设计者对政府官员的不信任。他们知道,政府的任务是三重性的:防止无政府的暴力,防止政府内的暴力和防止保护者(政府)的暴力。

公平赔偿的计算提出了许多有意义的问题。我们已经注意到了对主观价值的排斥,尽管在纯理论上这是不合逻辑的,但它可能为衡量这些价值的困难所证明为合理。虽然所有者在最近以高于市场价格的价格拒绝进行真诚发价(a bona fideoffer),但还是存在着一种对这些价值进行低限适当衡量的方法。而且,很难弄懂为什么不将重新布局的实付成本(out-of-pocket cost)看作是宪法规定的合理补偿的组成部分。

具有一定实际意义的对主观价值的一种否定是,在商业房屋被占用时拒绝对商誉(goodwill)赔偿。这里的问题就不是衡量问题了(虽然在法院看来是),就像房屋是否与商誉有关的不确定性的一样。如果它能完整无损地转让给其他房屋,那它就不会随土地而被占用了。

当财产的市场价值在某种意义上取决于政府本身时,一些难以解决的问题就产生了。这个问题是,它的缴款是否应该相当于其应支付给所有者的价值。假设政府在战时征用了该国的一大部分私有船只,而船只供应在私人市场上的严重减少导致了市场价格的上涨。政府是否必须对任何进一步的征用按照新的市场价格支付征用费呢?如果回答是肯定的,那其结果就是非常任性地从纳税人那里将财富分配给船只所有人。但是,否定的回答也是成问题的,它会使政府占用过多的船只,因为政府决不会考虑其余私人顾客对船只的竞争性需求。

政府是从市场价值上涨前拥有船只的所有者那儿征用还是从以现时高价从以前所有者处购得船只的人那儿征用呢?这会有很大的区别吗?这个问题显示了试图将公平赔偿法建立在对意外收益反感基础上时执行的复杂性。许多(或许大部分)政府占用的财产都已使政府开支受益。一个明显的例证是由工程师联合会从湖泊和河流开垦出的土地;但有一定道理的是,在维持法律秩序、地契登记制度(title-recording system)等方面,所有私人拥有的土地都受益于公共开支。然而,收益可能很久之前就已被计入土地价格了,所以全面赔偿(full compensation)付款不会使任何人获得意外收益。所以,最适当的规则可能是不考虑政府依正要占用的土地的现时市价所可能支付的款项。

它已表明,如果公平赔偿原则真正是建立在对效率考虑基础上的,那么如果我的住房的市场价值由于某些政府管制(government regulation)而下降了1万美元,我就有权取得同量的赔偿,正如政府占用了我价值1万美元的一部分财产一样。但在这些例证之间还是有经济学上的差别的。当影响财产价值的政府管制被普遍适用时,如果情况正常,赔偿实施的成本可能是非常高的,特别是当他们依经济逻辑应该做(为什么?)的那样努力去注意受益于管制。取得负赔偿(negtive compensation)(即用征税来剥夺意外收益)时的人们更是如此。试想一下识别每个财产价值的上涨和下跌都受政府天然气或供热用油管制影响的人而后与之进行交易是多么困难。而且,一种管制由于其比单一的占用要影响更多的人而更可能引起有效的政治反对意见。即使是一系列的占用(与单一的、孤立的占用相区别)也不太可能受政治制约,因为受害者不太可能构成一个同类团体而采取有效的政治行动。

当管制影响相互作用的土地使用(interactive land uses)时,另一种考虑就开始出现了。例证之一是,一项城市区划法令禁止将土地开发用于非住宅区建设。假设这一法令的实施是为了阻止土地所有者在其土地上建筑猪舍,因为其邻居的土地是全部用于住宅建设目的的。我们在首先肯定其财产权包括了他营造猪舍以给邻居带来审美上损害的权利之前,就不能将这一法令看作是对土地所有者财产权的一种侵犯。并且,如果不对受法令影响的其他竞争性使用进行估价,就无法决定这一更为重要的问题。一旦作出了这样的评估,并且财产权也可依此分配,那么强迫因法令而得益者对损失者进行补偿就不再具有经济作用了。

赔偿在实际上的作用如何呢?芝加哥城市复兴计划的实证研究发现,在国家征用权问题上,高价值土地取得比公平市场价值高的价格,而低价值土地则取得比公平市场价值低的价格,而且这绝非偶然。这种格局的出现有以下三方面的原因:第一,政府依被占用土地价格而变更其在一个案件中的法律服务投入的能力严重地受限于控制征用案起诉的规章。结果是,政府趋于在涉及低价土地的案件审理中花费过多,而在涉及高价土地的案件审理中花费过少。第二,由于案件审理的固定成本或最低成本对双方来说都是很大的(当标的为低价值土地时,成本更大),它们在鼓励原告低成本地和解此类案件方面的作用并没有与其鼓励政府为避免诉讼固定成本而提出更优惠的和解报价的作用完全抵消,因为政府可能将这些成本分散到同时计划征收的一些土地上。第三,如果计划同时征收的土地是同质的,政府就有附加的规模经济(additional economies of scale),因为这保证了政府法律努力的有效加强。而且,在实证上而言,低价值土地比高价值土地更趋于同质(homogenous)。

3.8污染:公害和地役权处理方法

工厂烟囱冒出的黑烟弄黑了附近居民区的洗涤物和窗帘,而且增加了呼吸系统疾病的发生率。以分析而言,这一问题类似于机车火花例证:以黑烟损害和避免黑烟损害的成本总量(Sum of Cost)最小化为目的来配置权利和义务。各种可能的调整方法是这样的:工厂可以安装制止冒烟的设备;或是工厂停产;再则受污染的住家可以安装空气净化设备或迁离工厂附近地区。在解决这一土地使用冲突中,上述办法中哪一种办法或是否有其他办法成本最低呢?这一问题比机车火花的例子更难以回答。主要是因为污染对人体健康的影响至今还未被清醒地认识到,同时污染的审美成本也难以衡量。这样,正确的权利初始分配选择就显得非常关键,因为很高的交易成本可能将使通过随后市场交易来纠正错误的初始权利分配成为泡影。

现在,该是我们更细致地研究高交易成本原因的时候了。在本章中已提及的、通常为经济学家们所强调的一个因素是,交易当事人数量众多。还有一些其他因素,诸如,会在特定法律背景下显得很重要的精神无能(mentalincapacity,参见4.7)。而且,当事人数量少并非是低交易成本的充分条件。如果双边垄断是一项两人交易中的重要因素,即当事人双方都没有更佳的交易对象可供选择,那么交易成本可能是相当高的。诉讼案件和解中的谈判便是一个例子。原告只能与被告和解,被告也只能与原告和解,在双方都愿选择的和解与成本更高的诉讼之间存在着一个价格差。但是,由于确认这一价格差的成本可能是很高的,所以双方当事人可能会在此价格差幅度中进行讨价还价时花费大量的时间和资源。事实上,每一方都可能决心要独占他们永远不可能达成协议的交易带来的更大部分潜在利润。

虽然潜在性价值最大化交换的受挫是双边垄断最惹人注目的结果,但它并非是通常的结果。一般情况下,双方当事人会以相互满意的价格进行协商。由于因双方当事人都想独占尽可能多的交易利润而引起的交易成本是一种社会浪费,所以双边垄断仍然是一个严重的社会问题。它们改变了当事人的相对财富,但并没有使社会总财富增长。我们将要看到,普通法的主要推动作用正在于缓解双边垄断问题。

如果交易成本高到一定程度时(如高于简单双边垄断交易的常规成本),特别是如果它们高于交易价值时,交易就不会发生了;因为双方当事人都可由放弃交易而受益。在这种情况下,社会损失就不是等同于交易成本,而是等同于被放弃的交易的价值了。

交易成本在双边垄断和众多参与交易当事人这两个因素同时发生时达到最高,而且这种事件同时发生的可能性是很大的。例如,如果住宅所有者有免受污染的权利,那么工厂想要享有污染权就必须从每一住宅所有者那里取得。如果1000个住宅所有者中有1个拒绝对此达成协议,那么工厂从其他999个住宅所有者处购置的权利是没有任何价值的(为什么?)。由于坚持不合作者(holdout)可能提出很高的价格,正如我们在上节提到的通行权例证一样,而且每个住宅所有者都有延迟与厂商达成协议的激励,所以谈判过程可能会被无限制地拖延)。

如果不是住宅所有者享有免受污染的权利,而是工厂享有污染权,那么如果住宅所有者想免受污染就必须联合起来购买工厂的污染权。交易成本仍可能是很高的。为了“坚持不合作”或“搭便车(free ride)”,每一住宅所有者还是都有迟缓与工厂商议步伐的激励。他将会这样想:“如果我拒绝支付购买价格中我的公平份额,其他比我更深切地关注污染的人就会补足这一差额。这样,工厂就停止排污,而我也就随其他人一起受益,但我的成本却为零。”如果这种人很多,在住宅所有者中克服商议拖延的成本将是很高的,所以这一交易也可能实行不了。

在高交易成本和绝对(即,不受限制的)权利面前,无论是工厂有权污染还是住宅所有者有权免受污染,都可能会造成低效率。如果工厂有绝对污染权并由于交易成本的阻止作用,它就不会有缴励去停止(或减少)排污,即使停止排污的成本可能比住宅所有者受污染的成本低得多。相反,如果住宅所有者享有免受污染的绝对权,那么他就不会有自己采取行动来减少污染影响的激励,即使他们这样做(也许是迁离)的成本比工厂不排污或少排污的成本要低。

普通法对污染实施的最重要的救济手段是公害法——一种关于妨碍使用和享受土地的侵权法。用于决定公害的最常用

的标准是不合理的妨碍,这种标准允许对以下因素进行比较:(1)污染者减低污染所承受的成本;和(2)受害人忍受污染或自行消除污染的成本下降。这是一种有效率的标准,但至今没有人认为公害法已对污染产生了很大的影响。这里存在三方面的理由:第一(纯理论性的),免受污染可能是一种优质货品——对它的需求将成比例地受收入增加的影响,所以这种需求在近来才有所增加,但其在贫困国家这种需求依然很小。第二,污染者和受害者往往由于小而多以至于无法认定,污染的医学、审美和其他损害又难以衡量,汽车对空气的污染就是一个极好的例证。难以处理的大规模集团诉讼(诉讼原被告双方人数众多,面临困难的衡量和救济问题)就成为必要但却是不可行的。这提出了第三方面理由:对污染实施广泛的成文法管制(在第13章中讨论)已经替代了污染争议这一大领域中的公害法救济。

假设妨碍邻居对其土地行使使用权和享受权的土地使用是在邻居到来前发生的。也许一个工厂发现他附近的地方正在逐渐变成居住区,来自工厂的污染降低了居民区财产的价值,而且其降幅高于工厂停止运营的成本。依据应被贴切地称为“来接受公害(coming to nuisance)”的原则,新来者无权起诉要求关闭工厂。但大多数州都拒绝接受这一原则,而且在经济学理由上他们这样做是对的,因为交易成本可能会阻止市场对工业和居住用途的相对价值的变化进行调整。这应被看作是对工厂主“不公”吗?不必要,因为他起先为这块土地支付的价格就可能为反映工厂有一天会因公害而关闭的可能性而有折扣(参见3.12)。

当然,为了申明本书中经常提及的观点,我们需要提出:让法院来决定市场价值,总是存在错误的风险。在一个公害案中,法院会努力使这种风险最小化。被告的饲料场所散发出的臭味使附近(在饲料场运营后建设的)居民区发展价值得以下降。依据开发商的起诉,法院以公害为由要求关闭该饲料场,但其条件是原告支付饲料场关闭或迁移的成本。如果开发商知道这一规则,那么他就会预见性地以低于饲料场迁移或关闭的成本在其他地方从事开发。这样,土地的冲突使用的成本就会被最小化。但是,由于取得关闭成本或迁移成本的权利将降低饲料场所有人在考虑周围环境发展计划的情况下对其新饲料场的选址作出最佳安排的激励,这也不是一种完美的解决方法。

另一种可能解决污染问题的普通法方法可以从飞机噪音的法律处理中得到启发。以极低高度飞行的飞机所有者对直接在下面的财产的所有者因飞机噪音造成的财产市场价值减损负有法律责任,无论财产所有者的成本是否超过飞行的收益。但是,财产所有者也不能将这种侵害看作是非法侵入。由此他也不能强迫航空公司与之进行谈判,但他能强迫航空公司征用地役权(easement)而继续在其上空飞行。如果噪音消除办法的成本高于直接在下面的财产所有者所受之噪音损害,那么航空公司大概就会征用地役权了。如果噪音损害高于噪音消除办法的成本,那么航空公司就会采用噪音消除的办法解决问题。可以想象的是,如果最便宜的噪音消除方法恰巧是给直接在下面的房屋隔音,由于其前提是这种支付要比航空公司的责任负担成本低,所以航空公司就乐意为房屋进行隔音支付费用。但是,高昂的交易成本可能会妨碍这一结果的产生。如果真是这样,那么永久土地征用权方法可能不会比公害方法产生更高效率的结果(为什么?)。但这总比非法侵入这种解决方法好。如果直接在下面的财产所有者有权免受飞机噪音侵害且此种权利不能被强迫出售,即如果他们可以禁止飞机飞越其上空,那么,高效率的解决办法就是航空公司继续进行噪音污染和直接在下面的所有者忍受噪音或对其房屋进行隔音,在这种情况下,市场就不起作用了。飞行航线下的每一个房屋所有人都有不合作的激励,而航空公司由于没法以合理的价格从每个免受噪音污染的房屋所有者处购买全部权利,而不得不中断飞行或采用噪音消除办法。从假设可以看出,这两种解决问题的措施都是低效率的。

然而,永久土地征用权方法的一个问题是,一旦航空公司断定噪音消除方法的成本高于这种方法因减除它对直接在下面的所有者的法律责任所得的收益,他就会通过取得地役权而有权在很高程度上实施其噪音排污,它决不会去考虑能促使其成本下降和效率上升的方法。因为未来更低程度噪音的收益可能会完全对直接在下面的所有者有益。这一问题可能通过创设限时噪音地役权(time-limited noise easement)而得以解决。但这种解决方法却产生了一个新的问题。转让了永久噪音地役权的财产所有者从此以后会尽一切努力采用任何成本低于其财产增值的噪音消除措施,而目前的地役权制度下的财产所有者就没有这种激励了,因为财产所有者所采用的任何降低噪音损害的措施都会以同样的数量降低其在下一阶段可能收到的噪音地役权的价格。

3.9土地不相容使用的其他解决方法;财产权与契约权、禁令救济与损害赔偿救济之间的区别

如果一个人或公司已拥有全部受影响的土地,那么在机车火花、工厂排烟及其他相互冲突的土地使用例证中达成有效的解决方法可能要简单得多。一个单独工厂所有者或受烟污影响的住宅财产所有者都想使其两种财产的合并价值最大化。这是正确的经济目标,并且达成该目标的努力不会由于与许多独立的所有者达成协议的成本而受阻。

为什么这种合并非常罕见呢?其原因是:第一,购买所有受影响的财产所需要的管理成本可能是相当高的,因为它要求与众多个别权利持有者进行交易。第二,一个单独的公司也许没有能力在一个不相关的市场中进行有效率的运作,如工厂生产和住宅用房地产、铁路经营和农业、航空港管理和不动产。公司在两个市场上的成本可能要比专营某一市场的成本高。大而全也是成本的一个根源,因它会对下层管理人员失去控制。额外成本可能抵消由有效解决土地不相容使用问题而获取的节省性收益:

用单一所有权方法解决冲突土地使用问题已为那些(大多数)允许强制组合化(compulsory unitization)的石油天然气州所采用。通过这种方法,只要油气田的绝对多数(通常为2/3)的所有者同意在共同所有权(common ownership)下经营油田,那就可以将多数所有权组合起来。为什么一致同意(unanimity)的规定会是低效率的呢?就强制组合也是一种解决方法而言,问题是,石油和天然气开采权所有者将在一个实际上为他们共有的地下油气层中抽取油气,那么每人都会竭力去打大量的油井以尽快地抽取尽可能多的油气,尽管打较少的井和较慢地耗尽资源会降低全油田的总体成本并增加总体油气产量。

另一种具有一些单一所有权作用、但却能避免专业化不足(underspecialization)问题的方法是限制性契约(restrictivecovenant)。土地开发者将使其整体财产价值最大化,但可能不想支配它。一种可能是在买卖契据(deed)中包括了防止可能减少总体财产净价值的土地用途的限制性条款。这样的限制性条款将随土地的转移而转移,这意味着它对任何现在和未来的土地所有者都有法律效力,而且可由原购买人的继承者执行。购买人和其继承者对开发者仅仅具有契约责任是不够有效的,因为开发者完成土地开发后对实施责任没有任何未来权益(其障碍是如何产生的?)。无论如何,这样的契约不可能因原购买者而对新购买者也有约束,除非第二购买者知道或有理由知道原所有者与其邻居缔结的契约。而且,不能要求第二购买者自愿地遵守限制性条款;因为,虽然依据假定限制性条款增进了土地的整体价值,但如果任何其他人都遵守限制性条款,那么不遵守限制性条款的所有者的那块土地会有更高的价值(为什么?)。所以,购买者只有当得到补偿并要求这样做时,才会遵守这种限制性条款。但是,他无论如何也不可能得到太多补偿。如果其他财产所有者人数众多,他们就难以克服自己人中的坚持不合作问题。并且,即使他们遵守了限制性条款,也将会毫无得益,因为,如果现时所有者出售其土地,那么其他所有者可能不得不全部重新与购买者进行交易。(为什么是“可能”?)

这一讨论着重强调了财产权与契约权之间的经济差异。财产权排斥所有其他人对某一物品的使用,除非依照所有者的主张和条件;而契约权只排斥契约的另一方当事人。没有创设财产权自由的契约自由不会使资源使用最佳化。如果A从B处购买了在B土地上耕作的权利,但B无权排斥他人在其上耕作,A(像B在他面前一样)就不会努力去最好地开发这块土地。同样,如果没有财产权,在公共牧场例证中过度放牧的问题还是得不到解决,即使使用牧场的牧场主将他们的权利出售给单一个人或公司。新的牧场所有者通过向将其权利出售给他的牧场主收取继续使用牧场的占用费而降低了拥挤程度;其后,其他牧场主也将开始在那牧场上放牧他们的牛群,且他们没有交费的义务。这样,拥挤依旧,过度放牧又重新抬头。

限制性契约有两方面的局限性:其一,它们一般只适用于大面积区域初始单一所有权的相当特殊的情况。它们无法解决典型的污染问题,因为很少有这样的情况:一块包括了一个工厂和所有或大部分受排烟影响的居民居住的大面积土地是基于共同所有权的。(为什么不强制工厂对居民住宅实行征用呢?)

其二,限制性契约制度在面对是以改变冲突性土地使用相对价值的变化时显得过于僵死而不灵活。一个土地所有者想将他的土地置于限制性契约所禁止的用途,就必须经得全部参加契约的财产所有者的同意。如果这种人很多,那么交易成本可能会过于高昂而抑制交易进行。所以,有些契约规定,除非受影响的土地所有者多数同意契约展期,限制将在一定年数之后失效。而且法院也可拒绝强制执行限制性契约,其理由是它已过期以及被契约所禁止的土地使用现已明显地比契约所保护的土地使用具有更高的价值。

如果法院拒绝禁止违反限制性契约的行为而只要求对胜诉原告进行损害赔偿,那么失效契约问题可能并不很严重。损害赔偿责任对其为使被告财产的增值高于这块土地上其他财产减损的违约行为没有威慑作用;因为从假设看,损害赔偿责任的成本要比他违约的收益额小。相反,法院的禁令(injunction)却将潜在的违约者置于航空公司或铁路的同等位置,航空公司的飞行可以为直接在下面的财产所有者所禁止,铁路可因被指控为对要求结束其通行权的财产实施非法侵入而被禁止。为了使法院的禁令得以撤销,潜在的违约者将不得不与每一权利持有者进行商议,还可能对一些坚持不合作者支付过高的价格,甚至有可能无法完成交易。

限制性契约的灵活性已使越来越多的开发者成立起被授权修正可能与其财产有关的土地使用限制房屋所有权人协会。这种处理高交易成本问题的方法类似于我们将在以后有关章节讨论的方法,即商业企业。除了这一解决冲突性土地使用的私人措施以外,当然还存在有一种公共解决方法:分区制(zoning)。两种类型的分区制是有区别的:隔离使用分区制(seperation-of-uses zoning)将城市或其他地方性行政管理单元划分成若干个区域,而在每一区域中只允许一种特定的土地使用。这样,就存在许多独立的区域,如高层公寓建筑区、单一家庭住宅区、商业区、工厂区等等。排斥性分区制(exclusionaryzoning,这词常被用作贬义,但在此处是中性的)开始是为比市和县更小的行政单元采用的,而现在却为在总体上排斥土地的某一种使用;一个要求地块面积最小化的农村会采用排斥性分区制。隔离使用分区制的主要问题是,它是否起了很大的作用。即使没有分区制,人们也难以发现住宅和工厂会紧紧相邻。住宅房地产通常要比用作工业目的的房地产价格高(为什么?),所以,工厂主不会将他的工厂建在住宅区内,除非他是

为了敲诈勒索,而对此公害法应该有能力有效地解决。

排斥性分区制比隔离使用分区制更有可能影响土地使用。在一大块土地上建一座高层公寓楼可能要比只建一间房子具有更高的价值,至少如果像开发者常做的那样(为什么?),不考虑其对社区其他房屋所有者影响时是这样。这些影响可能包括公路和停车场的拥挤、像学校这样的市政设施负担的增加。但是,也请注意:

(1)如果对高层建筑居民收费,以弥补由于他们使用学校和街道引起的额外成本,那就不会存在能证明排斥性分区制合理性的外在性(externality)了。

(2)尽管排斥性分区制在原则上可能具有高效率,但在实践中可能远不是这样。那些起草和实施市区划分令(zoningordinance)的公共官员的激励,可能会导致他们远离效率目标。我们将在第19章和第23章中论述。

(3)排斥性分区制有从穷人向富人重新分配财富的倾向(为什么?)。

我们将限制性契约作为一种使土地使用成本内在化的手段进行了讨论,但这并不是伴随土地(即可作为财产权实施)的承诺(通常被称作地役权或地役)在逻辑上具有的必要特征。假设土地卖方给买方允诺,他不与买方竞争出售他的物品和服务,或者他将在20年之内每年以固定低价向买方出售木柴。这些许诺应该随土地转移吗?普通法的答案是否定的。因为它们并不“接触和涉及(touch and corcern)”土地。但是,如果卖方(在本例中他自己保留有一块邻近土地)允诺,决不建造可能阻断买方视野的围篱,这样的许诺就应随土地转移。即,即使卖方继承人不知道这许诺,它对卖方利益的继承人也是有法律效力的,因为这种许诺涉及的是土地的实际使用。

为什么要有区别呢?问题之一是,由于财产权利束中的太多分支权利,使之增加了财产转让的成本。另一个问题是,在没有登记制度的情况下,不安排土地使用这一允诺本身也是难以实现的,而这种登记制度正是英国所没有的。在我们前两个例证中,卖方可能早该从买方的邻近迁离。对商议购买卖方财产的人们来说,决定他是否拥有可能会约束他们的合约是很困难的,尽管他们没有知识和理由去知道这些合约,因为这种合约是另一个不动产所有者的财产权,这是所有者可以对整个世界实施的。你能明白这一讨论的类推吗?即,为什么财产权在基础研究中得不到确认呢?我们可以说效率要求财产权在某种意义上应是开放的和为公众所知的吗?这一观点怎样才能与商业秘密保护相协调呢?“接触和涉及”规定在财产权必须公开登记以保障实施的制度下确实有其一定的道理吗?

我们已经几次在救济意义上看到了与其他种类的合法利益相区别的财产权,并且这一观点现在已被普遍化:在交易成本高昂的冲突性使用情形下,资源按其最高价值使用配置是通过拒绝因财产所有者权利受侵害而给予其禁令性救济而代之以损害赔偿救济(为什么?)这种措施才促成的(参见4.12)。一个相同的推论是,非法侵入法(参见3.8)应该是低交易成本情形下处理越界的制度,而公害法应是高交易成本情形下处理越界的制度。前者通过拒绝考虑侵入者行为的价值而将交易引入其应属的市场;而后者通过允许比较冲突性行为的价值而努力促成市场交易的结果(像可能进行但并没有进行的交易)③。

但如何才能解释著名的布默案(Boomer u.Atlantic CementCo.)的结果呢?法院没有适用通常的合理使用标准而主张,公害是对他人土地享用的实质性妨碍。这是一个类似于非法侵入的标准,而且原告很少(一个被告——喷撒粉尘的水泥厂),所以有人会认为法院将发布关闭工厂的禁令。但法院并没有这样做,它认为:如果被告对原告因其公害引起的损害进行赔偿,它不发布禁令就是行使了公平的自由裁量权。

如果交易减本很低,这就可能是一个错误的结果;但尽管当事人很少,交易成本依然很高。这一案件在事实上是双边垄断的显著例证。水泥厂已耗资4,500万美元,虽然实际损失会更高或更低,但这也是强制关闭工厂的大概成本(为什么?)。公害对原告的成本只是18.5万美元。所以,任何在18.5万美元和4,500万美元之间可解除禁令的价格会比执行禁令对双方当事人更有利。这是一个巨大的议价范围,将使每一当事人投入极大的资源来尽可能多地占有议价范围。法院的创新性救济方法避免了这种昂贵的讨价还价。

不可避免地略带学究味的术语有必要在此得到解释。我们已在财产权界定和转让意义上讨论的土地不相容使用问题,它也常常被人们用“外在性”术语进行讨论(就像我们在本节开始时做的那样)。除非法律强制,除非铁路就是农场所有者,否则铁路就不会在其决策中考虑由机车火花引起的对农民作物的损害。这种成本对其决策过程是外在的。[什么是“外在收益(external benefit)”呢?]“外在性”这个词是非常有用的,但它也有可能使人产生误解。它表示,机车火花案的正确解决方法是将责任归于铁路,尽管在此并没有假设铁路比农民更应该承担火花损害的成本。如果铁路和农业经营的联合价值可以通过停止作物生产、代之以更耐火的作物、或将作物移至离开铁路通行权道路一定距离的地方而得以最大化,那么将责任强加给铁路就是不适当的。尽管“外在性”被界定为对市场决策过程而言是外在的,而不是对加害人而言是外在的,但它还是有可能会使人产生误用。因为,如果交易成本低的话,即使存在外在性,市场仍有可能有效率地运行。实际上,交易成本低了就不会有外在性——你能明白为什么吗?

3.10可分所有权——地产

可能有一个以上的人对同一事物拥有财产权。我们的共同油层资源就是这类例证之一。一个更为传统的例证是土地上的不同“不动产物权”。不动产的财产权可能在土地终身租用人(life tenant)和剩余遗产继承人(remainderman)之间、联合承租人(joint tenants,财产共有权的一种特殊形式)之间、佃户和地主之间进行分割,或以其他方式进行分割。这种分割(无论它是共存但非排他的,还是排他但限时的)与铁路通行权和农场、航空港和直接在下面的居民社区之间的独立所有权一样,会产生出使土地低效率使用的激励。这一问题已在19世纪有关爱尔兰的贫穷情况中得到了广泛的讨论。在那里,大部分的农民是佃户。由于在不动产固定附着物原则(doctrine of fixtures)下(租约期满时,任何由佃户创造的附着财产都应成为地主的财产。你能为这一原则设想一条经济学理由吗?),任何超过租约期限的土地改良都将会使无法补偿的收益转移到土地所有者名下,所以,佃户也就没有任何改良土地的激励。在表面看来,这一观点好像违反了科斯定理。那么,为什么地主不在租约中同意对佃户进行的土地改良给予补偿呢?例如,为什么不在租约期满后,将土地净收益的一定百分比给予佃户呢?

过去和现在都存在地主与佃户之间达成的某一种分成协议(sharing agreement),但他们不是总这样做,事实上,佃农制(tenant farming)通行的地方,谷物交租制(share cropping)也通行。假设地主愿意提供土地、种子和肥料,而农民同意提供劳动力。并且,双方同意其作物收益各为50%分成。用一个简单的例子就可以表明,这样的结果不会是最佳的。假设,如果农民每周多工作两小时以改良土地,那么他就为农田产量增值2美元(除去其他时间以外的其他额外成本)。而他放弃闲暇的机会成本或影子价格只有1.5美元。效率要求,他增加工作时间,但他不会这么做,因为他为此仅仅得到了1美元。为了取得最佳结果,有必要在双方之间达成更为复杂的协议。但是,协议越复杂,商谈和实施所花费的成本就越高。通过假设佃户将依然考虑什么时候享受其土地改良,上述例证提出了长期改良问题。如果租赁是缺期的,佃户就不会考虑这问题。但这还意味着,随着租约期限的延长,佃户改良土地的激励问题的严重性也将得到缓解。所以,也许不奇怪的是:佃户惯有权利制度(system of tenant customary rights)在爱尔兰的演进使地主难以再驱逐佃户,无论是直接的还是间接的(后者是通过抬高地租而强制佃户放弃租约)。如果佃户所作的最佳土地改良可能超越佃户的生命期,那么也还存在一个佃户激励问题(我们将要看到)。但是,由于地主拥有资本,所以,最有可能超越现时佃户租期或生命的改良(即主要资本性改良)将不得不由地主作出,而无论如何不该由佃户作出。甚至可能,问题不是佃户缺乏改良土地的激励,而是佃户的惯有权利使地主难以通过收取更高的地租而回收其自我改良土地的成本,因为佃户可能控告租金增长是对他们惯有权利的侵犯。

所有这些都表明,除单一所有权以外,还不存在解决可分所有权的简单方法,但单一所有权也不是很简单的。如果佃户降级为地主的雇工,那么可分所有权问题就不存在了。但由于雇工不会通过劳动使每笔钱都带来产量增长——这正与佃户一样,所以,又出现了一个与之非常类似的代理人的偷懒(agentshirking)问题。并且,佃户可能不愿意从地主处购买农田(虽然这将消除这一问题),即使他能做到这一点,也不会这么做(什么决定他是否有能力这样做?),因为这将给他带来附加风险。这表明了这样一个重要论点:租赁是风险分散(risk-spreading)的一种形式。

所以,法律在规范可分所有权方面起着重要的作用。我们可以指望法院完全像双方当事人的原意那样来解释租约,即承租人应像其所有者一样管理财产。因为如果他们都是理性的利润最大化者,那以上的就能被假设成是他们的意图。而且在实际上,出现了一项令人感兴趣的普通法着重号原则,即未充分利用法(the Law of Waste),以协调土地终身租用人和剩余遗产继承人之间经常发生的利益对抗。土地终身租用人没有激励将财产价值——即可从财产得到的未来收入全部流量的现价(the present value of the entire stream of future earnings)——最大化,他只是竭力地想将他预期寿命内可得到的收入流量的现价最大化。所以,如果增值有利于剩余遗产继承人,那么即使他延期砍伐中的部分和全部树木会增加其现价,他也要在树木长成之前就将之砍伐。未充分利用法就禁止这么做。看起来好像未充分利用法没有存在的必要,因为土地终身租用人和剩余遗产继承人之间可能会就最佳利用财产的方案进行谈判。但是,由于土地终身租用人和剩余遗产继承人相互都是唯一订立契约的对象,这种情况又是一种双边垄断,所以交易成本可能会很高。而且,剩余遗产继承人可能是个小孩,他没有法律行为能力来订立有约束力的契约,况且他们甚至可能是未出生的人。双边垄断问题在地主-佃户关系例证中倒不是很严重的,因为租约条款是在地主和佃户相互关系固定之前设立的。而终身租赁往往是依遗嘱产生的,而且遗嘱人(对他而言,遗嘱设计可能是一生中仅此一次的经历)可能不会深切关注土地终身租用人和剩余遗产继承人之间的潜在冲突。

未充分利用法在很大程度上已为信托(trust)这种更有效率的、类似于组合化的财产管理方法所替代。通过将财产置于信托之下,委托人(grantor)能够在不为可分所有权担忧的情况下,以他愿意的许多方法分割可享用的利益。通过受托人将财产价值最大化和依委托人要求的比例在信托受益人之间分配那种价值,它将把财产作为一个单元来管理。

承租人并不总比不限制继承者身份的土地的所有者(在地主例证中)或剩余遗产继承人(在终身租赁例证中)眼光更短浅。举石油租约为例(在此,天然气或石油和天然气都完全是一样的),这里的交易是出租人将对每桶石油收取固定的租金。除非出租人希望油价上涨速度高于利率增加速度,出租人总想让石油被尽可能快地开采出来,而不论其油田是否被组合化。那就意味着要钻许多油井。但是,承租人不得不为这些油井支付成本。这样,他就想使石油的开采慢一些,从而减少油井数量以节省成本。他可能会钻打太少的油井,因为在决定一口新打油井的价值为多少的过程中,他将减除将作为租金流入出租人手中的那部分收益。由此,大部分石油和天然气租约中都包含了一项要求承租人钻打合理数量的油井这一“开发”条款。此处的合理指的是成本正当的合理。

在这种条款的解释中,产生了一个有价值的问题:由于新油井会耗尽新旧油井都从此开采的油层资源,所以,承租人在计算新油井成本时,是否会不仅包括他的钻井或其他成本,还包括旧油井的收益减损呢?经济学上的答案是肯定的。对此,并且还有一些司法上的支持。因为,资源耗尽才是新油井的真正机会成本。

至此,我们已对财产权的垂直或时间维度作了讨论。它还有一个水平维度。一个极端的例证是共有权利什。(communalright),如为许多牧场主分享的对一块牧场的权利。共有权利只是在程度上不同于无权利,所以,除非实施个人权利的成本与其收益不相称,它总将是低效率的。听起来可能有些奇怪,虽然在低效率问题被最小化的情况下,共有权利通常也还是由个人创设的。例如,A将一块土地以不可分的联合所有权(undivided joint ownership)形式(共同占有的土地或联合所有)留给B和C两个孩子。在形式上,B和C的情况与社会中没有认可财产权的居民是一样的。如果B花钱修理土地财产上的建筑,那么C将同等地分享修理的价值,反之亦然。虽然在此只有两个当事人,但同样存在着双边垄断问题。但是,这一问题为其家庭关系所缓解。我们期望在由慈爱、情感联结起来的两个人之间会有更多的合作(第5章将对此有更多的论述)。另外,法律将他对财产作出的任何改良的价值归共同所有人,但得以改良增值财产价值的数量为上限(为什么要有这一限定?)。法律还明智地允许任何共同所有人将财产的一部分变为独立、个人所有的部分。这种权力消除了双边垄断和共有权利的任何残余。

假设低房屋的邻近财产所有者,与低房屋所有者共用一部分墙壁,而无法对如何分担修整有倒塌危险的墙壁的成本达成一致意见。其中的一个所有者先自己出钱修整了这墙,然后提出了要求另一人支付一半成本的请求。就像解决双边垄断问题的方法一样,承认这一诉讼,对司法当局而言,有一个合理数额的问题(参见4.14)。

法律的独创性并不是无限的,并且我们将以法律对此无能为力的可分所有权情况的一般例证来结束本节:汽车出租。像任何租过汽车的人所广为知晓的那样,人们对租来的汽车不会像对自己的汽车那样关心。他们非常粗野地使用它,反映了他们在使用上非常短浅的眼光。但由于出租公司无法监视和控制这种使用,因而也没有任何途径能促使租用人以适当的程度注意汽车。然后,就有这么一种情况:尽管当事人很少并且没有双边垄断问题,交易成本仍然是高的。问题是已达成交易的实施成本非常高昂以至于对交易有抑制作用。

3.11财产权转让中的问题

为了促进资源由较小价值用途向较大价值用途的转移,财产权在原则上应该是可以自由转让的。这一原则必须要被限制,但在此之前,我们必须注意可分所有权是如何在没有有效限制的情况下妨碍财产权转让的。如果有50个人为一件财产的共同所有人,那么财产的出售就要求他们在价格和互相间的收益分配问题上达成协议。这样,就会产生坚持不合作问题。原始社会精心编织的亲属关系网络是为什么权利在这样的社会缓慢产生的另一个原因。效率要求财产权是可转让的,但如果每一件财产都有许多人主张权利,那么转让就难以商定。

英国土地法的历史,在很大程度上是一部努力使土地转让更容易以使土地经营市场具有更高效率的历史。有两项原则可以用来阐明这一观点。第一是谢利案例规则(the Rule inShelley’s Case),它规定,如果授与者将终身财产给予A并将剩余遗产给予A的继承人,A就有了不限制继承者身份的土地权(fee simple,即full title,完整权利),而A的继承人却被除外。如果给予A的继承人的剩余遗产得到确认,那么A就很难将财产进行转让,因为在他死亡之前,其继承人是无法确定的。第二是更有价值权利原则(the Doctrine of Worthier Title),它规定:如果授与者将财产给予A(在其有生之年内),同时将剩余遗产给予授与者的继承人,而授与者(而不是他的继承人)占有剩余遗产,这样他就可以将它出售,因为他的继承人很明显地不可能这么做。

这些原则的经济学反对意见(除去在以上非常简单化描述中所没有提及的极度复杂性)是,它们表明:授与者无法依据其从这些原则保护的分割所有权的所得来权衡可转让性削弱所造成的成本;并且,从效率的立场看,这一假定好像是有家长式统治作风的,所以是不可靠的。人们应该比法院更明白他们自身的最高利益。但像前面提到的那样,也许对此的辩解是:对授与者而言,许多这样的转让是一生中仅此一次的交易(once-in-a-lifetime transaction),他也许不具备有关他们引起的问题的充分信息。我们将在第18章中对此再作论述。

进一步的观点是,造成过度复杂利益的人们往往会使法院、他们自己和他们的受让人增加负担,所以有些外在性将成为公共干预的正当理由。这一观点解释了一个有意义的普通法假设:将土地转让给铁路或其他道路使用权公司(管道公司、电话公司等)是一种道路通行权(即地役权)的转让,而不是一种不限制继承者身份的土地权转让。一旦取得人的使用权到期,这种转让也就到期。交易成本可以通过不可分所有权而得以最小化,而不可分所有权可由一旦分割理由终止时的可分土地的自动重组而得以实现。如果铁路是大批小面积地块的所有人,而且这些土地现在只能由周围或邻近的土地所有者使用,那么在土地得到最佳使用之前,必定会有一场费钱和费时的谈判,而且由于对抗所有权原则的作用也会使铁路的兴趣逐渐泯灭。更清楚的是,铁路因放弃其服务而使其利益荡然无存。

用水权为我们提供了财产权转让所产生的外在性的极好例证。我们在前面已经提到,西部各州对水的财产权是通过从自然河流引水并将其用作灌溉或其他目的而取得的。最后,河流将在以下意义上被完全占用:河流的全部水量被不同的使用人以不同的数量所占有。例如,A可能有权在7月到12月之间在一个特定的位置通过渠道每秒钟取水10立方英尺,而B可能有权在某一时期在另一位置每秒钟取水8立方英尺,等等。并且,用水权是用取得日期(首次引水和占用日期)标定的。在干旱年份,可供使用的水量是依优先占用权定量配给的。

如果A想将权利卖给X,而X计划以A同样的方式,在同一地方用水,那么就不会对河流其他用水人的用水权产生影响。但是,假设A和其他现时用水人都是引水灌溉农田的农民,而X作为A权利的预期购买者,却是市政当局。于是,权利的转让就会影响A引水点下游的用水权持有人。一般而言,大约有一半的农民灌溉引水会渗漏回河流,而这些回流水量可能并正为其他农民所占用。市政当局可能会消耗掉它引水中的很大部分,而且没有消耗的那部分也可能在河流的其他位置回流。如果城市坐落在与已购置用水权农民所处不同流域,那么没有消耗的水量可能全部流入另一条河流。

如果将回流作用忽略不计,许多用水权转让常常会减损全面价值。假设A的用水权对他价值100美元,而对X(即市政当局)却价值125美元。但是,A的引水的1/2会回流入河而被B所用,而X只将从A处得到的引水的1/4在离B很远的下游地点流回,在那里回流水被D占用。再假设B不会以低于50美元的价格将他对B回流水的使用权出售,而D将以10美元的价格出售他对市政当局回流水的使用权。设定这些情况是事实,如果因为它对X比对A更有价值,而让A将其用水权出售给X,那么这将是低效率的。因为,水在其新使用中的总价值(X加D为135美元)比其原使用中的总价值(A加D为150美元)要低。

法律通过要求当事人表明转让不会伤害其他用水人而解决这一问题。实际上,这在我们的例证中意味着,A和X为了完成其交易必须补偿D失去A回流的损失。否则交易就会基于我们的假定而失败。但是,这种解决方法也有一个缺陷:即,任何购买者所产生的新回流都不会是他的财产。假设水对A、X、B的价值分别为100、125、50美元,而现存假设X的回流水对D的价值为60美元。那么,如果出售,水的价值(185美元)现在就将超过其现时使用的价值(150美元)。但法律会要求X为对它只值125美元的用水支付最少150美元的补偿(A价值100——其保留价格加B价格50美元)。X不会因其新使用创造的60美元而得到补偿,所以,除非它能使D预付在125美元和它欠A和B的价值之间的差价,不然会拒绝完成这一买卖。为了这么做,它必须使D确信,如果没有这项分担,购买将不会成功,因为D知道他无需支付任何费用也能实现他对X回流的占用。由此,我们又一次碰到了双边垄断问题。一项更有效率的解决方法,尤其是在可能有多个使用者因新产生的回流而受益的情况下,可能是认定受让人(X)为任何转让产生的新回流的所有者。

广播频道缺乏明确的财产权——广播频道是一种与水具有同样经济特性的资源——可能对缺乏任何允许频道作为不同使用而买卖的机制负有责任。广播电台可以将频道出售给另一广播电台(参见3.3),正像农民可以将水出售给另一农民一样。但他不能将频道出售给非广播电台用户——例如需要一个频道为其巡逻车使用的城市警察局。这样的买卖会产生我们在农民将水卖给市政当局的例证中提到的同样问题。移动无线电使用者不像广播电台那样有其固定的发射装置,而有时会从广播电台广播半径的边缘发射。这就会干扰电台以同样频道在邻近地区的广播。这问题可以通过类似于解决用水权转让问题的程序解决,但这还不是一种我们现在遵循的方法。法律规定的频道转让为新的使用的唯一机制是,请求联邦通信委员会改变频道在不同使用种类之间的配置。这样,人们就愿意支付费用去影响委员会,而不愿意从现时资源所有者处购买。

财产权转让问题只是一个更大的问题——即决定谁拥有什么财产——的一个部分。这一章的大部分内容我们讨论了这样一些问题:是否要认定对某一特定资源的财产权?如果这样,我们又如何界定它们?但是,即使我们清楚地知道一块荒地为某人所有,还仍有可能不清楚某人到底是谁。(我们在前面碰到了有关给未出生剩余遗产继承人赠与的问题。)权利登记制度能给我们以极大的帮助,用水权转让中的问题之一就是缺乏一种这样的适当制度。如果没有真正地使用所主张的用水量,不仅可能会使你得不到用水权,而且经过一段时间不使用后会导致用水权的丧失,将其赋予实际使用者。一件用水权“契据”,由于其规定了A有权在特定时间内在特定位置每秒钟引取特定立方英尺的水,只能证明A的法律权利是什么以及由此决定的A有权力出售什么。为了证实A确实拥有(如使用)如登记证上所表明其所拥有的内容,实地勘察是必需的。并且,为了决定干旱期A用水的优先权,还有必要对其他占用人的实际使用进行调查。建立一种类似于土地所有权登记证制度的用水权登记证制度将能增进效率。

但是,像对抗所有权原则(the doctrine of adversepossession)表明的那样,登记制度并非是包治百病的灵丹妙药。如果你在特定的一段时间内(在各州不一样,但一般为7年)相反地持有真正所有人(不是作为承租人、代理人)的财产,当你对此主张权利时,他也不提起诉讼以宣称其权利,那么财产就归你所有。奥利纲·温德尔·霍姆斯在很久前为对抗所有权提出了一个很有意义的经济解释。在一段时期内,某人喜欢某财产,将其看作自己所有,对财产的丧失会使他万分痛苦。过了一段时间,某人失去了对某财产的兴趣,而不再将其视作已有,并且财产的复原只能引起他很小的愉悦。这是一个关于收益边际效用递减(dininishing marginal utility of income)的观点。对抗所有人可能将财产的丧失看作是他财富的减损;而原所有人可能将财产的复原看作是他财富的增长。如果他们有同量财富,而又允许对抗所有人保留财产,那么他们的合并效用也许将会更大。

由于大部分对抗所有权是由界限的不确定所引起的错误,所以,虽然对抗所有权具有更为庸俗的权利矫正功能,但由其普遍应用于诉讼时效法而成为一个令人满意的观点(实际上,对抗所有权是时效法所造成的转让)。并且诉讼时效法(第21章中讨论)也起着程序作用:他们减少了因使用失去时效的证据裁决争议而引起的错误成本(error cost)。

我们应该考虑到,对抗所有权(或称Prescription,是“因一段时间的使用而取得权利”而通用的术语)不仅影响权利的原始持有人和对抗所有人,而且会影响财产的购买人和抵押权人(他们想知道他们所购买的东西或作为贷款担保所取得的东西的真实情况)。一方面,他们可以不理对抗所有权产生之前的记录所反映的对权利的妨碍而降低查询成本;另一方面,记录也不再是一个完全的所有权资料,因为一个对抗所有人(在使用期满后)是一个不记名的所有权人。由此,财产的实际检查以发现谁是实际占有人就成为必要。所以,为了决定对抗所有权对第三方的实际影响,在考虑节约查询旧记录成本时还要计算检查(或

保险)成本。

对抗所有权原则中的对抗性要求值得强调。对抗性要求明显出现以下情况:某人正依一种非源于所有人的权利主张承租人可拥有这种权利主张占有名义所有人的财产,否则,承租人(甚至是违法占地者)也可免费取得有价值财产的权利,因为财产所有人不会知道他的权利处于危机之中。需要注意的是,取得财产权所要求的使用时间越短,财产所有人由于意外或(更糟的是)疏忽大意的过失所造成的财产损失的可能性就越大;而取得财产权所要求的使用时间越长,财产所有人放弃财产或财产权登记自开始就错误的可能性就越大,由此我们在开始时讨论的“霍姆斯效应”就越明显。

强制性转让的另一种阐述是善意买主原则(the doctrine ofbona fide purchasers)。A将其钻石委托给代理人B去典当,但由于B误解了A的意思而将钻石卖给了C。假设C不知道或没有理由知道B无权将钻石卖给他,那C就应取得钻石的正当权利。这是一个A避免错误的成本比C低的简单例子。但是,现在假设B不是A的代理人,而是B偷了A的钻石将其卖给C,又使C没有任何理由怀疑他买的是一件赃物。那C对钻石就没有取得正当权利,因为盗贼不可能将正当权利转移给他的买主。虽然A可能通过更为提高警惕而以比C较低的成本防止盗贼的错误转让,但允许C取得正当权利却会鼓励盗贼犯罪。由于赃物买主(假设采取措施使买者失去踪影)能在转卖市场上得到更高的价格,而人们又不愿以高价购买确信所有权而放弃低价的瑕疵所有权。这样,盗贼就可能从他们的“赃物买主”处得到较高的价格。我们不希望在赃物买卖中存在一个有效率的市场。

3.12财产权安排的分配效应

经济学家不仅能帮助政策制定者们解释政策对资源使用效率的作用,而且能探索政策对收入和财富分配的效应。试以要求工厂对因其烟尘造成的住宅区居民财产所有者的损害负有法律责任为例。从表面分析,其财富分配效应只是使房屋所有者得到改善而使厂商(无疑是一位富人)处境更糟。但问题要复杂得多。如果污烟损害(以及减少这种损害的各种措施的成本)量随着产量的增长而增长,那么随之产生的新的法律责任也会增加工厂的生产成本。如果企业像原先那样仅以其成本价值销售其产品,那么,它不得不要么提高其产品价格以弥补新的成本。要么减少其产量——也许会直到零产量为止。但假设企业有些同样也以成本价出售产品的竞争者,除了它们不对污烟损害负法律责任外(也许它们有更新的机器能不产生污烟这一副产品),它们的成本是与现存企业完全一样的。于是,企业就无法提高价格,因为只要一提价,消费者就会立即转向以企业原价值销售同样产品的它的竞争者们那儿去。如果企业的生产成本随着产量的减少而减少(为什么有这种可能?),那它就有可能通过减少产量来弥补追加成本。否则,它必然会倒闭。无论何种情况,企业都不仅会减少利润,而且会减少工厂雇员、货源购置和依其所能租赁的土地及其他稀缺资源。

现在假设所有竞争工厂都应对污烟损害负法律责任,其结果是它们都会导致生产成本的上升。随之,价格的上涨也就成为可能。销售不会下跌到零。我们可以假设:所有竞争企业的产品是完全一样的,但它们与其他产品相比是不一样的,由此消费者还是愿意支付更多的钱买这些产品而不会去买对他们无用的产品。但我们从第一章中知道,某些替代品是存在的。所以,这一产业的产量仍将下降。这一例证和前一例证唯一的差别只在于消费者现在也分担其污烟的法律责任,因为当有些消费者将只愿意继续以先前的价格购买这一产业产品时,他们就使用其他替代品。而愿意继续购买这一产品的消费者会对其支付更高的价格。

|

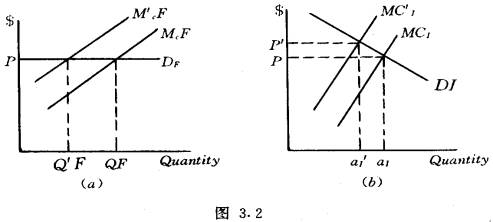

图3.2表明了这两个例证。左图表示企业承担其他竞争者所不承受的成本增长一例。即,由于其价格的略微上涨都有可能使消费者转向它的竞争者而导致其销售量下跌为零,所以它面临的是一条水平需求曲线。右图表示所有竞争者都受成本增长影响的例子。在此至关重要的是产业的需求曲线,而非企业的需求曲线。

但以上的分析是不全面的,因为它未考虑一产品生产量的减少对其他产业所产生的经济影响。在一产品产量减少的情况下,替代产品的产量当然会增加,因而就可能有利于制造替代品产业的工人(就消费者而言,其利弊当视这些产业的成本因产量增加而上升或下跌而定)。对其他市场影响的注意能使我们将经济环境变化的全面均衡(general equilibrium)分析和局部均衡(partial equilibrium)分析区分开来。

在局部均衡框架中评估污染控制的分配结果时,我们注意到:负担此项成本的工人(在上述第2例证中)和消费者与因减少污染而得益的人比较,可能是一个较为不富裕的群体。污染的有些成本是一个美学问题而非一个健康问题,而这主要是由受过良好教育、比较悠闲、经济状况良好的人所承受。此外,如果减少污染可以促进其价值的那些财产为租赁财产的话,则其主要受益人不会是承租人,而是所有者(而他可能是个富人):他们将对现在有更高价值的财产开出更高的租金。

因为财产权的变化必然会对投入的供应者有一些财富效应,这些投入是专门性的,即,它在其他可供选择的使用中不能得到很高的价格。如果工厂坐落的土地转作其他无污烟的使用与原价值一样,那么加于工厂的责任就不会影响它的价值。同样,如果工人在其他地方还有相同的就业机会,那么工厂对劳动需求的减少只会使工人在迁移成本范围内受损害。所以,只有当土地和工人技艺的现时使用比任何其他使用更有价值时,工厂的紧缩和消散才会对土地所有者和工人的财富产生影响。

财富效应可能还取决于契约。如果雇员与工厂所有者之间订有长期雇佣契约,他将被迫承担一部分必然会落到他们身上的成本。如果承租人和出租人之间订有长期租约,那么一部分减少污染的收益就会有利于承租人,而不是所有者。虽然通过契约可能防止财富不受财产权变化影响,但请求保护的那方当事人将不得不因为要承担变化的风险,而对另一方当事人予以补偿。

当交易成本过高而使订立契约成为不可能时,预期也就有可能会具有缓解财富效应。假设传统规则是农民有免受火花损害的权利,但还有一些这一规则可能要变化的预期。于是,农田的购买者就将支付较低的价格,这样,如果变化实现了,他们的损失就会少些。总之,法律的变化只有在其变化是预料之外并影响专门资源需求的情况下才会改变财富分配。

3.13公地

美国西部的许多土地是为联邦政府所有和管理的。保留大量土地的原动力是环境保护运动,以免私人开发所导致的自然资源(特别是木材)过早耗尽。这样的忧虑是没有任何经济学基础的。在决定是否要砍倒一棵树时,生长树木的土地的私有者不仅会考虑木材出售的收益和砍伐、锯开的成本,还要考虑在其长够高度之前就砍伐的机会成本。

由政府来管理资源是违反常理的。政府将每一块政府土地上的砍伐量限制在最后砍伐后新增长的树数之内,以防止这块土地上树木数量的净减损(net reduction)。很老的森林很少会有新的增长,因为其树木全都拥挤在一起。由此,就很少允许人们在这样的地方砍伐,即使更大的砍伐量会使其增长更快从而在长期内使森林产量最大化。相反,“增长规则(rule ofincrease)”也可能会导致对新森林的过度砍伐。

政府对大量土地拥有所有权主要出于审美的理由:为野营者欣赏而保护有自然环境风貌的地区。其经济学理论基础是对进入者收费的困难性,但这是一个很无力的理由。通往那些地区的路很少,我们就能很容易地在入口点建起收费站。国家公园同样可以私有化,而城市公园私有化的论辩就更为有力了(为什么?)。如果由于某些原因而有必要资助这些设施的使用(虽使用者中几乎没有穷人),我们可以拨款给私有人,而这里的国家所有权是没有任何经济理由的。

好吧,这样对那些想在某天游览国家森林或想付钱作这种选择的人会怎样呢?无论如何,他们不可能占有它。对那些认为森林的减少会对气候有长期的反作用而又愿意付钱支持这种信念的人又怎样呢?这些偏好、这些关心不该考虑吗?毫无疑问,应予考虑。如果人们想通过纳税而支持有更多的树,那么自由市场会保护树木(而不是仅仅由其他人自愿地为此目的而纳税),因为树木会产生外在和可占用的收益,这很好。但规模和所有权应予以区分:森林可在不归公有的情况下由政府资助。

------------------

应天故事汇网 收集整理

前一页

回目录

回首页