|

30:10:55

大厅里回荡起诗琴的独奏声,仆人们已将桌上的餐具摆放完毕。

奥利弗勋爵和罗贝尔爵士各自牵着舞伴的手,随舞蹈师击打的节拍翩翩起舞,脸上洋溢着热情的笑容。舞了几步以后,奥利弗勋爵转身面对自己的舞伴,却发现她正用背对着他。奥利弗骂起来。

“小事一桩,大人。”舞蹈师连忙陪着笑说道,“大人您是记得的,这个舞步是进退、进退、转体、退,再转体、退。我们少了一次转体。”

“我没有少什么转体。”奥利弗说道。

“那是当然,大人,不是您的错,”罗贝尔爵士赶紧说,“是乐曲中的一个乐句造成了混乱。”他瞪了一眼演奏诗琴的男童。

“那好吧。”奥利弗重新摆好舞姿,把手伸给女伴,“下面怎么跳?”他说,“进退、进退、转体、退……”

“好极了,”舞蹈师笑容可掬地边说边打节拍,“就是这样,您跳对啦……”

门口传来一个人的声音:“大人。”

乐曲停了下来。奥利弗勋爵恼怒地转过身,看见居伊爵士领

着一帮卫兵,把教授和另外几个人团团围住,“怎么回事?”

“大人,看样子大师还有同伙。”

“呃?什么同伙?”

奥利弗勋爵走上前去。他看见了那个艾诺家族的人,那个对骑术一窍不通的爱尔兰笨蛋,还有一个年轻女人,个子矮小却目空一切,“他们是什么样的同伙?”

“大人,他们声称是大师的助手。”

“助手?”奥利弗眉毛一扬,看着他们,“尊敬的大师,当您说您有助手时,我并没有意识到他们就在城堡里,跟您在一起。”

“当时我自己也不知道。”教授说道。

奥利弗哼了一声:“你们不可能是助手。”他逐一打量起他们来。“你们的年龄大了十岁。还有,你们白天的时候根本没有露出一点认识大师的迹象……你们没有说实话。统统都没有。”他摇了摇头,转向居伊爵士。“我不相信他们,我要知道真相,但不是现在。把他们押到地牢里去。”

“大人,他们就是从地牢逃出来的。”

“他们是逃出来的?怎么可能呢?”他蓦地抬起手,打断了居伊的回答。“我们最保险的地方在哪里?”

罗贝尔·德凯尔趋身向前,低声叽咕了几句。

“我的塔楼寝宫?就是我藏艾丽斯夫人的地方?”奥利弗哈哈大笑,“那地方确实保险。好吧,就把他们关到那里去。”

居伊爵士说道:“这由我来办吧,大人。”

“这几位‘助手’将要为他们师傅的良好品行提供担保。”他阴森森地笑了笑,“大师,我想,要跟我周旋,您还得学学。”

三个年轻人被粗暴地拖了出去。奥利弗勋爵摆了摆手,诗琴手和舞蹈师便默默地躬身退下去。女人们也退了下去。罗贝尔爵士还不知趣地呆着,被奥利弗狠狠地瞪了一眼之后,才快快离开房间。

现在只剩下几个仆人了,除了摆放餐具的声音,房间里静悄悄的。

“好吧,大师,您玩的是什么游戏?”

“上帝为证,他们的确是我的助手,一开始我就是这么说的。”教授说道。

“助手?其中一人是个骑士。”

“那是他欠了我的情,所以要服务于我。”

“哦?什么情?”

“我对他父亲有救命之恩。”

“此话当真?”奥利弗绕到教授的身边,“怎么救的?”

“用药。”

“他得了什么病?”

教授摸了摸耳朵,然后说道:“奥利弗勋爵大人,如果您想弄清楚,不妨立即把马雷克骑士带上来。他会亲口对您说出我现在所说的一切。我救活了他的父亲,他患的是水肿症,我下的草药叫山金车,这件事发生在汉普斯特德,离伦敦不远的一个小村庄里,这是去年秋天的事情。你把他叫回来,一问就清楚了。”

奥利弗踌躇着。

他凝视着教授。

一个衣服上沾着白粉的男人打破了这片刻的沉寂,他站在远处的一扇门口说:“大人。”

奥利弗猛地转身,“又有什么事?”

“大人,一道精美甜食。”

“精美甜食?好吧,不过要快。”

“大人。”那人说着弯下腰,同时打了个响指。两个男孩肩扛托盘走上前来。

“大人,第一道精美甜食:焖猪杂。”

托盘里有一根盘成一圈的灰白大肠,以及猪卵和猪鞭。奥利弗围着盘子走动,仔细地看了看。

“公野猪的内脏,狩猎得来的猎物,”他点着头说,“很令人信服吧。”他转身看着教授,“您赞赏我厨师的烹饪手艺吧?”

“我很赞赏,阁下。这道精美甜食符合传统,制作十分考究。尤其是猪卵制作得很有水平。”

“谢谢您的夸奖,大人。”厨师躬身说道,“如果您想知道,那是糖加热后和着油酥面团制作的。猪大肠是用水果制作的,先把它们串起来,涂上一层用鸡蛋和麦芽酒调成的面糊,再抹上蜂蜜。”

“很好。”奥利弗说,“在上第二道菜之前,你来服务一下好吗?”

“是,大人。”

“还有一道精美甜食是什么?”

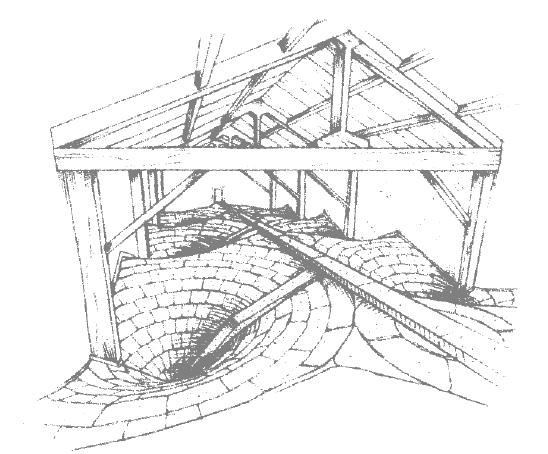

“用蒲公英和藏红花着色的蛋白杏仁软糖,大人。”厨师躬下腰,打了个手势,又有几个男孩扛着一个大浅盘跑了上来。这个盘子里放的是加德堡的巨大模型,它的城垛足有五英尺高,通体呈浅黄色,与实际城垛上的石头颜色完全一样。制作效果精确到了细枝末节,包括插在城垛上那些用糖制成的微型旌旗。

“精美绝伦!其妙无比!”奥利弗不由得大声赞叹。他喜形于色,抚起掌来,一时之下就像孩子那样开心。“我真是太高兴了。”

他转向教授,对着模型做了个手势。“您知道那个无赖阿尔诺正在步步逼近我们的城堡,我必须抵御他的进攻吗?”

约翰斯顿点点头,“我知道。”

“你对我在加德堡的军队部署有何高见?”

“大人,”约翰斯顿说,“我是不会守卫加德堡的。”

“哦?此话怎讲?”奥利弗走向附近一张餐桌,取过一只高脚杯,斟满了红葡萄酒。

“您从加斯孔手中夺取它用了多少兵力?”约翰斯顿问道。

“五六十个人,仅此而已。”

“这不就很清楚了嘛。”

“我们没有正面进攻,而是采用了偷袭。是智取。”

“难道大司祭就不会这样吗?”

“他也许会,所以我们要严阵以待。我们要做好对付他来进攻的准备。”

“也许要,”约翰斯顿转身说,“也许不要。”

“看来你的确是一个诡计多端的人……”

“此言差矣,大人,我预见不了未来。我根本不具备这种能力。我只是作为普通人向大人进一言。我认为,大司祭在偷袭方面并不比您逊色。”

奥利弗紧锁双眉,愠怒不语地饮着闷酒。而后,他似乎注意到了那个厨师,以及那些扛着盘子的男孩,都默默地站着,于是朝他们挥了挥手。他们退下时,他叮嘱道:“要照看好那道精美甜食!我希望在客人们见到它以前,不要出任何岔子。”

很快,就只剩下他们两个人了。他转向约翰斯顿,指着挂毯做了个手势。“还是谈这座城堡吧。”

“大人,”约翰斯顿说,“这座城堡不必守,因为您还有一座更坚固的城堡。”

“嗯?你是说拉罗克堡?不过拉罗克堡有个薄弱环节。有一条通道我还没有找到。”

“您怎么知道真的有那条通道呢?”

“肯定有,”奥利弗说道,“因为老拉昂主教曾是拉罗克堡的建筑师。您听说过老拉昂吗?没听说过?他是前一任修道院院长。那个老主教为人狡诈,每当他被请去协助修建一个城镇、城堡或者教堂,他总要留下一个只有他本人知道的秘密。每座城堡都有一条不为人知的暗道,或者一个不为人知的薄弱环节,到必要的时候,拉昂就可将秘密出卖给进攻者。老拉昂对圣母教堂的利益盯得很紧,对他自己的利益盯得就更紧了。”

“尽管如此,”约翰斯顿说道,“如果没有人知道通道在什么地方,它也有可能就不存在。还要考虑另外一些因素,大人。您目前在这里的兵力是多少?”

“二百二十名重骑兵,二百五十名弓箭手,二百名长矛兵。”

“阿尔诺的兵力是您的两倍,”约翰斯顿说,“也许还不止。”

“你这么认为吗?”

“的确,他并不比普通盗贼强,可如今他是个名气很大的盗贼。他发兵攻打阿维尼翁,要求教皇同他的士兵一道用餐,然后还要付给他一万里弗赫①,以保全那座城市。”

【① 里弗赫是法国旧时流通的货币名,当时价值相当于1磅白银。】

“此话当真?”奥利弗勋爵显得局促不安。“这我倒没有听说过。当然,有些谣言,说阿尔诺打算向阿维尼翁进发,也许最早就在下个月。人们都推测他会威胁教皇,可他还没有这样做呢。”他皱起了眉头,“对不对?”

“您说的是实情,大人,”教授连忙说道,“我的意思是,他的图谋如此大胆,每天都有人投奔他的军队。他目前已聚集了一千之众,也许有两千。”

奥利弗哼了一声,“我并不害怕。”

“我相信您是不害怕的,”约翰斯顿说,“但这座城堡只有一条很浅的护城河,一座吊桥,一个拱顶门道,没有陷阱,而且只有一个城堡吊门。东面的防御土墙偏低。贮存的食品和饮水只能维持三五天。您的兵营设在那些小庭院里,调兵遣将也不大容易。”

奥利弗说:“告诉你吧,我的金银财宝都在这里,我要在这里与它们共存亡。”

“我的建议是,”约翰斯顿说,“您把能带的东西都带上,然后离开这里。拉罗克堡建在悬崖顶上,两面是陡峭的岩石,第三面是一条很深的护城河,拥有两条门道,两个城堡吊门,两座吊桥。即使入侵者进入外门道……”

“我了解拉罗克堡的优势!”

约翰斯顿停下不说了。

“而且我不想听见你他妈的给我下指示!”

“那就悉听尊便了,奥利弗勋爵。”接着约翰斯顿“啊”了一声。

“啊?你啊什么?”

“大人,”约翰斯顿说,“如果您限制我说话,我就无法提供忠告了。”

“限制你?我没有限制你,大师。我说的是大实话,毫无隐瞒。”

“您在拉罗克堡部署了多少兵力?”

奥利弗不自在地扭了扭身子,“三百人吧。”

“原来如此。您的金银财宝早就放在拉罗克堡了。”

奥利弗勋爵斜睨了他一眼,没有说话。他转过身,绕着约翰斯顿转了一圈,又斜了一眼,然后说:“你在煽起我的恐惧感,逼我去拉罗克堡。”

“我没有这样。”

“你想让我去拉罗克堡,因为你知道那座城堡有个薄弱环节。你是阿尔诺的奸细,你在为他的进攻铺平道路。”

“大人,”约翰斯顿说,“如果拉罗克堡像您所说的那样不堪一击,您又为什么要把财宝都放在那里呢?”

奥利弗哼了一声,再次面露愠色,“你很善于辞令。”

“大人,您自己的行动已经表明哪一座城堡更坚固。”

“好吧。不过大师,如果我去拉罗克堡,你也得随我同去。而且,如果有人先于你发现那条秘密通道,我就亲自让你跟爱德华死得一样。他为自己所运用的双关语得意地笑起来,“看上去很仁慈。”

“我明白您的意思。”约翰斯顿说。

“是吗?那就请你牢记在心。”

克里斯·休斯凝望着窗外。

在下面六十英尺处的庭院笼罩在一片阴影当中。盛装的男人和女人正三三两两地朝窗户透出灯光的大厅走去。他听见隐隐约约的音乐声。这种节庆场面使他倍感忧郁和孤独。他们三人即将被处死而只能束手待毙。

他们被关在城堡主楼中央塔楼高处的一间小室里。从这里可以俯瞰城堡的围墙以及墙那边的镇子。这是个女人的房间,它的中间是一张盖着红长毛绒床罩的大床和兽皮装饰的巨大床榻,相形之下,另一侧的一台手纺车和作为敷衍的虔诚标志——圣坛——就不值一提了。房门是栎木的,新上了一把锁。居伊爵士在房间里安排了一名卫兵守在门口,在房间外布置了两名卫兵,然后亲自将门锁上。

这一回他们不敢掉以轻心了。

马雷克坐在床上,望着空中出神。抑或他是在聆听;他拳起一只手,套在耳朵上。

凯特烦躁不安地从一个窗口走到另一个窗口,

挨个儿地看着窗外的景象。她从最远一处窗口探 身朝下张望,接着又走到克里斯所站的窗口,再次探身张望。

“这里所看到的还不是一样。”克里斯说道。她的坐立不安使他感到烦躁。

接着,他见她伸出手,沿窗边的墙移动,触摸着上面的石头和沙浆。

他看着她,目光里露出了询问。

“也许能行,”她点点头说,“也许。”

克里斯伸出手,摸了摸外墙。墙面结构甚是平滑,成曲线,非常陡。它笔直向下直至庭院。

“你不是在开玩笑吧?”他说。

“不,”她说,“不是。”

他又朝外看了看。庭院里除了传令兵,还有其他人。一些扈从正谈笑风生地清理盔甲,照料骑士们的坐骑。右面的胸墙上,士兵们正在巡逻。他们随时都可能转身朝上看,她的行动随时可能引起他们注意。

“你会被人发觉的。”

“从这边的窗户会被发现,从那边就不会。我们唯一的麻烦是他。”她把头朝门口那卫兵的方向歪了歪。“你们能帮点什么忙吗?”

坐在床上的马雷克说:“这事儿交给我吧。”

“这到底怎么了?”克里斯非常恼火,拉大了嗓门说,“你以为我自己干不了吗?”

“不是的。”

“活见鬼,我讨厌你用这种方式对待我。”克里斯说着火起来,四下寻找可以用来打人的东西。他操起纺车边的小木凳,朝马雷克冲过来。

卫兵见状连忙朝克里斯走来,嘴里说着:“不,不,不。”他没有料到马雷克从后面操起金属烛台朝他砸下来。

那卫兵颓然倒下,马雷克一把抓住他,静静地、慢慢地将他放倒在地板上。鲜血从他头上汩汩流出,慢慢淌到东侧的地毯上。

“他死了吗?”克里斯瞪着马雷克说。

“管他呢。”马雷克说,“继续轻声说话,好让外头的人听见我们的说话声。”

他们一看,凯特早已爬出窗外。

这只是一次徒手攀岩而已,凯特暗暗对自己说。她紧紧扒在离地六十英尺的塔楼外墙上。

风在拉扯她,在掀动她的衣裳。她用指尖扒住沙浆上的微凸处。有时沙浆被扒碎,她得重新抓住,扒牢。不过她发现沙浆上零星分布着一些凹陷之处,偶尔她的指尖能抠进这些凹口。

她曾经当众完成过难度更大的攀岩。耶鲁大学的任何一幢楼都比这个难攀登——不过在那里,她的手上总是抹了白垩粉,脚上总是穿着合适的登山鞋,身上还系着安全绳。这里却没有任何安全措施。

距离倒是不远。

她是从西面的窗户爬出来的,因为那扇窗户在那个卫兵的背后,而且面对着镇子,不大可能被庭院里的人发觉。另一个原因是,它距离下一扇窗最近,那扇窗就在寝室外那条走道的尽头。

距离不远,她暗暗对自己说。顶多十英尺。别匆忙,别性急。先扒紧一只手,再踏牢一只脚……再扒另一只手……

就快到了,她心想。

就快到了。

她触到了石头窗台,第一次牢牢抓住了东西。她用一只手将身子往上拉,谨慎地朝走廊望去。

里面没有卫兵。

走道是空的。

凯特双手用力往上一拉,翻上窗台,身体钻进去落到地上。此时她已站在马雷克房门外的走道上。她轻声说:“我成功了。”

耳机里传来马雷克的声音:“卫兵呢?”

“没有卫兵,不过也没有钥匙。”

她检查了一下门。那门很厚实,也很坚固。

马雷克说:“看见铰链了吗?”

“看见了,就在外头。”铰链是粗笨的熟铁制件。她明白他要她做什么,“我能看见销子了。”只要她能把铰链上的销子敲下来,撞开门就很容易了。“可是我需要一把锤子什么的,这地方没有能用的工具。”

“去找找看。”马雷克轻声说。

她沿着走廊一路跑去。

“德凯尔,”奥利弗勋爵看见刀疤骑士走进大厅,“大师劝我移师拉罗克堡。”

德凯尔点点头,一副颇有见地的样子,“风险很大,大人。”

“留在这里就没有风险吗?”奥利弗反问道。

“如果大师的劝告真实可靠,而不是另有所图,那他的助手第一次觐见您的时候,为什么要隐瞒身份?这种隐瞒行为是不诚实的表现,大人。我希望您能听到他们对这种行为做出令人满意的解释,否则我不会信任新来的大师和他的建议。”

“我们都来听一听吧,”奥利弗说道,“去把那些助手都带上来,我们要问一问你想知道的那些事。”

“是,大人。”德凯尔鞠了一躬,然后退下。

凯特走出楼梯,混进庭院里的人群之中。她心想,能有木工工具、铁匠的锤子或者钉马掌的工具就行。她看见了左边不远处有马夫和马,便朝那个方向慢慢移动。人们兴奋地聚在一起,谁也没有注意到她。她轻而易举地溜到东墙下,琢磨着如何分散马夫的注意力,却迎面看见一个骑士,纹丝不动地站在那里,瞪着她。

是罗贝尔·德凯尔。

他们相对而视。过了片刻,她调头就跑。她听见德凯尔在她身后大喊“来人”,士兵们从四面八方高声呼应。她分开人群往前跑,但人群顿时成了一道屏障,许多只手在抓她,拉扯她的衣服,简直像在做噩梦。为避开人群,她穿过离她最近的一道门,随手猛地将门关上。

她发现自己进的是厨房。

厨房里热得要命,而且比庭院里还要拥挤。大壁炉上有几口大铁锅在火上烧煮。一个小男孩在摇动烧烤铁叉的曲柄,铁叉上串着的十几只阉鸡在翻动。她愣在那里,不知如何是好。

这时德凯尔从她身后的门跑进来,嘶嘶大喊了一声“你!”,随即挥刀向她劈来。

她低头避开,急忙跑到正在上菜的桌子之间。那刀呼的一声劈下来,打得盘碟四下横飞。她赶紧蹲下身,钻到桌子底下。厨师们开始大叫大嚷。她看见一个巨大油酥面团制作的城堡模型,便朝那儿跑去。德凯尔在她身后紧追不舍。

厨房里,厨师们异口同声地大喊:“不,罗贝尔爵士,不能!”有几个哭丧着脸上前来阻拦他。

德凯尔挥刀又砍,她再次闪开。那刀削去了城堡的城垛,扬起一阵白粉。厨师们见状一齐苦苦哀求起来,并从四面八方扑向德凯尔,嚷嚷说那是奥利弗勋爵特别中意的甜食,是他亲口称许的,罗贝尔爵士不能再糟蹋它了。罗贝尔在地上打着滚,破口大骂,并试图挣脱他们。

凯特趁着一片混乱跑出了厨房,进入午后的阳光之中。

凯特看见右侧不远处小教堂那道弯弯的墙。小教堂正在整修;墙上架着一把梯子,屋顶上随意搭着一些脚手架,正在进行修缮。

她一心想避开人群,避开那些兵。她知道,小教堂那一侧有条狭窄通道,连通小教堂与城堡塔楼的外墙。如果跑到那儿,她至少可以摆脱人群。她朝那条通道跑去,听见跟在后面的德凯尔对士兵们叫嚷的声音。显然他已经出了厨房。她拼命向前跑,想拉开一段距离。她跑过小教堂的拐角,回头一看,发现有些士兵正从另一条路绕过小教堂,企图在通道另一头截断她的去路。

罗贝尔爵士尾随她跑过拐角,同时厉声向士兵们下达命令——他猛然站住了。士兵们也都在他身旁停下来,莫名其妙地咕哝起来。

他们怔怔地望着城堡和小教堂之间的一条四英尺宽的通道。那上面空荡荡的,通道的另一头出现了一批士兵,跟他们面对面站着。

那个女人已不翼而飞。

凯特紧贴在离地十英尺的小教堂墙壁上,身体的轮廓被教堂窗户的装饰边和茂密的长春藤遮掩住了。尽管如此,只要有人抬头一看,就很容易发现她。不过通道里光线很暗,而且也没有人向上望。她听见德凯尔的怒吼:“到其他助手那里去,马上干掉他们!”

士兵们面面相觑。“不行呀,罗贝尔爵士,他们是大师的助手,大师是奥利弗勋爵……”

“是奥利弗勋爵亲自下的命令。把他们统统杀掉!”

士兵们迅速跑开,进了城堡。

德凯尔骂骂咧咧的。他在跟留在身边的一个士兵说话,声音很低,可是凯特的耳机翻译器却噼啪响起来。她听不清里面在说些什么,但她实在感到很惊讶,因为她居然能听见这些声音。

她怎么会听见他们的说话声呢?她离德凯尔他们很远,不可能听清他的说话声,然而他的声音却十分清晰,像被放大了似的。也许是通道的传音效果……

她朝下看了一眼,见那些士兵并未离去,而是在四处转悠。她此刻还不能下去。她决定爬到屋顶上去,等风头过了再说。小教堂的屋顶上还沐浴着阳光。它是普通的尖峰式,上面盖着瓦,有小缺口的地方正待整修。屋顶很陡。

她蹲伏在檐槽旁低声说:“安德烈。”

噼啪一声。她以为听见了马雷克的声音,但静电干扰很厉害。

“安德烈,他们要来杀你们。”

没有回答,只有静电干扰声。

“安德烈?”

还是没有回答。

或许是周围墙壁在干扰信号传输;爬到房顶上,信号可能要好一些。她开始在陡峭的斜面上攀爬,小心翼翼地绕过整修的地方,因为那里有瓦匠搭的小平台,上面摆着沙浆盆和一摞瓦。鸟雀的叽叽喳喳声使她停下来。她发现要铺瓦的地方都有一个小洞口……

她听见哗嚓一声,随即抬起头,看见一个士兵正从屋顶那边翻过来。他停在那里,往下看着她。

接着又出现一个士兵。

原来这就是德凯尔为什么悄声说话的原因:其实他看见了她,于是便指派士兵爬上梯子从对面包抄过来。

她往下看,见通道里的士兵都仰头看着她。

这时第一个士兵的腿已跨过屋脊,开始向下朝她走来。

她只能做一件事。透过瓦匠留的洞口——大约两英尺见方——她能看见屋顶下的斜撑柱,再往下十英尺便是小教堂天棚的石拱。有一条木栈道从拱顶上跨过。

凯特钻过洞口,落到下面的天棚上。灰尘和鸟粪的酸臭味扑鼻而来。平坦的走道上,墙旮旯里,格栅上,到处都是雀巢。几只麻雀叽叽喳喳地从她头顶上飞过,她赶紧猫下腰。霎那间,尖叫的鸟雀和飞扬的羽毛就像龙卷风似地将她裹住。她意识到,这里栖息着几百只鸟雀,是她这个不速之客打破了这里的宁静。一时之下,她只能用胳膊遮住脸,静静地立着。声音逐渐减弱了。

她再度睁开眼时,只有几只鸟还在乱飞。两个士兵已从屋顶上的洞口爬进来,落到下面的天棚上。

她沿走道迅速朝远处的一扇门走去。那扇门大概是通向教堂内部的。

她还没靠近,那门就打开了,第三个士兵出现在她眼前。

三对一。

她赶紧后退,退到跨越天棚拱顶的那条走道上。那两个士兵朝她逼过来。他们已经拔出了匕首。对他们的意图,她不抱任何幻想。

她继续后退。

她还记得她是如何悬吊在这个天棚下方,仔细查看几个世纪以来所出现的裂缝和所做的修补。眼下她就站在这个天棚的上面。走道本身就说明,弯曲的拱顶是不牢固的。怎么个不牢固呢?它们能承载她的体重吗?士兵们在步步紧逼。

她轻轻地迈到一处穹顶上面,试了一试,然后整个身子站了上去。

它支撑住了。

士兵们跟在她后面,但动作缓慢。鸟雀忽然间又活跃起来,尖叫着,像一团云雾密密匝匝地飞了起来。士兵们连忙捂住脸。

那些麻雀飞得离她很近,翅膀扑打到她的脸上。她又朝后退去,双脚踩在厚厚的鸟粪堆上叭哒叭哒直响。

她此刻所站的地方有一系列拱凸和凹陷,石拱在中心部位结合,石肋也相对粗一些。她跨到石肋上,因为她知道它们在结构上更为坚固。她踩着石肋朝教堂另一端走去。她看见那儿有扇小门。从那有可能进入教堂内部,也许会从一个圣坛背后走下去。

一个士兵沿走道跑过来,接着迈脚踩在一个拱顶凸起部。他拔出刀来横在胸前,想拦住她的去路。

她蹲下身,做了个假动作。那士兵站在原地不动。第二个士兵跑上来站在他身旁。第三个士兵先是跟在她身后,随后也跨到一个拱顶上。

她朝右侧移去。两个士兵径直向她走来,第三个从后面包抄上来。等两个士兵到了离她只有几码远的地方,她突然听见一声爆裂,像枪声一般响亮。她低头一看,发现他们脚下石头之间的沙浆裂开了一道锯齿状的缝。两个士兵急忙后退,可是裂缝已扩大,像树那样生出许多枝枝杈杈,一直延伸到他们脚下。他们大惊失色。

这时石块开始下落,随着一阵恐惧的嚎叫,他们从她的视线中消失了。

她回头看了看第三个士兵。他正疾步跨向走道,但却被绊了一下,重重地摔倒了。凯特见他惊恐万状地趴在那里。他感觉到身子下面的石头在一块块地塌陷。在一声恐惧的叫喊声中,他也摔了下去。

突然之间,只剩下她一个人了。

她站在天棚上,身边是尖叫声不断的鸟雀。由于太害怕,她一动不动地站在那里,竭力放缓呼吸的节奏,但她还安然无恙。

她总算没事。

一切都正常。

她突然听见咔嚓一声。

然后便毫无动静了。她等待着。

接着又是一声咔嚓。这一回她感觉到了,就在她的脚下,石块在移动。她低头一看,发现沙浆处正在开裂,一条条裂缝正从她脚下向不同方向延伸。她赶紧往左迈了一步,想踩在比较安全的石肋上,但已为时太晚。

一块石头被踩掉下去,她的一只脚掉进洞里。她向前趴去,赶紧将身体放平,伸开双臂分散身体的重量。她趴在那里过了几秒钟,喘着粗气,心里在想:我跟他说过施工质量很差。

她在等待,在琢磨怎样爬出这个裂口。她试着扭了一下身子——

噼啪。

她面前的沙浆又开了裂,几块石头开始松动。她感到身下也有一些石头在松动。她心里一阵恐惧,知道不要多久,自己肯定也会掉下去。

在塔楼上那间有红床罩大床的豪华房间里,克里斯听见耳机里有声音,但不能确定是什么。好像是凯特在说:“他们要来杀你们。”然后还说了点什么,他没听清,接着就是持续不断的静电干扰声。

马雷克打开小圣坛旁的衣柜,在里面匆匆翻找,“过来,帮个忙!”

“什么?”克里斯说。

“奥利弗在这里金屋藏娇,”马雷克说道,“我敢打赌,他这里还藏有兵器。”

克里斯走到大床脚头的第二个衣柜,拉开柜门。衣柜里似乎全是内衣裤、连衣裙和丝绸服装。他边翻边将东西扔出来。那些衣服纷纷飘落在他身旁的地上。

他没有找到兵器。

什么也没有找到。

他看了马雷克一眼,见他站在一堆衣裙当中,摇着脑袋。

什么兵器都没有。

克里斯听见门外走道上有士兵在跑动,而且是朝他们的方向跑来。透过门,他听见了嚓嚓的金属声。这是他们拔刀出鞘的声音。

|