首页 -> 2008年第3期

浅谈德育课程的模块化教学

作者:陈 静

关键词:德育课程;模块化教学;基础;设计;意义

模块化思想起源于工业生产领域,后来被广泛应用于包括教育领域在内的各个技术领域。在课程改革中,模块化教学受到越来越多的重视。模块化教学法(MES)这种以现场教学为主,以能力培训为核心的教学模式,主要应用于课程设置和专业课程的教学中。在德育课程中推行模块化教学,可以更好地融理论知识和体验行动于一体,同时关注学生今后的发展。

德育课程实施模块化教学的基础

德育的生活性要求对德育教学内容进行调整目前德育课程的教学内容与生活联系不够紧密,学生在实践中不能感受所学知识的应用价值与意义。内容繁杂、理论性强的教学体系与时代发展的趋势不相适应,具有一定的滞后性,因此,调整教学内容很有必要。而实施模块化教学通过教学,资源的整合,可以在一定程度上满足这种需要。

德育的生成性要求对德育教学方式加以改变传统的德育教学往往重视德育知识的传授而忽视对学生的养成教育,认知与养成严重脱节。长期的德育理论强制灌输与学生的思想实际、心理需求差距太大,不适应学生身心发展的特点,致使学生对德育不感兴趣,难以接受和掌握德育课程中缺乏针对性的教学内容。模块化教学以行为、体验为主的教学方式将有利于学生形成良好的德育思想。

德育的广泛性使德育课程模块化现实可行模块教学与单一的学科教学相比,模块包含的教学资源明显多于学科教学资源,模块化教学需要对教学资源进行合理配置、有机整合,德育课程恰好包括诸多教育资源:涉及政治、经济、法律、哲学、传统文化、道德修养、职业生涯设计、心理健康等内容,德育教学资源的广泛性为模块化教学提供了可能性。

德育课程模块化教学的设计

德育课程的模块化教学有两层含义:一是把德育课程的教学资源依据一定的线索设置为若干模块,用整合过的教学资源进行教学活动,或者将划分好的模块通过不同的组合满足不同的教学需要。二是在模块设置的基础上组织学生进行体验性学习并进行发展性评价。

(一)德育课程的模块设置

模块设置的依据西方发达国家职业教育课程的开发都有一个必要的环节,即对课程内容的重要性进行排序,以确定这些内容在课程设计时的优先性。有关人员对教育课程内容的研究结果显示,排在前五项的内容分别是:听从指挥的能力;在工作团队中的自豪感;尽责;诚实;合作、注意安全。这些内容虽然可以在专业课程中得以渗透,但更应该贯穿于整个德育教学过程之中。基于这一角度确定以职业指导为模块划分的基本依据,强调职业生涯教育这条主线,进而对德育课程进行模块设置。

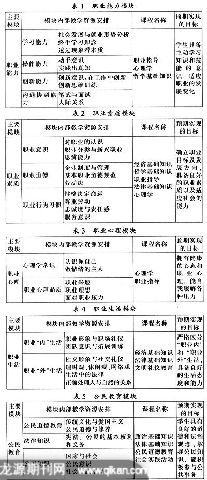

模块设置的框架该框架包括职业能力模块、职业素质模块、职业心理模块、职业生活模块以及公民教育模块。详见表1至表5。

(三)模块化教学的观念

模块化教学是以能力培训为主的教学模式,德育的模块化教学目的不是形成一种知识体系,而是要形成一种道德信念以及与之相应的行为方式、生活方式,使外部的教育影响转化为学生的内在品行。这就需要教学观念的转化。

从“灌输”向“体验”转化德育课程的传统教学模式采用的是替代性思维,而模块化教学采用的则是同步思维。前者是将教师的思维过程和结论通过不对称的方式替代学生的思维,常常用“灌输”的方式;后者是教师和学生通过活动进行互动思考,结合学生的活动和思维做出适时和动态的调整,常常用“体验”的方式。教师在教学过程中利用模块组合将现实生活中的各种知识呈现在学生面前,为学生提供足够的选择空间与交流机会,引导学生参与课堂教学,通过体验感受真知。

从“导向”向“主导”转化导向和主导都是一种引导作用,所不同的是,“导向”往往具有排他的性质,而主导则具有对多样性的兼容。德育课程模块化教学资源的多样性必然体现意识形态领域的多样性和社会生活的多样性,这将对学生的思想观念、价值取向、文化生活带来冲击。在这种情况下,教师若采用导向的方式,学生不会欣然接受,甚至会产生逆反情绪。而“主导”强调引导和选择的主要方向,留给学生思考和选择的空间,教师只是引导学生的多元精神,促进学生的发展。

从“塑造”向“开发”转化社会的发展要求个人素质的全面提高,德育课程从塑造向开发转化,正是体现了这一要求。在教学过程中,通过学生对各个模块教学资源的学习探讨、活动感悟,充分挖掘学生的潜能,发现模块中所固有的文化内涵,促进学生素质的全面、协调发展。

(四)模块化教学的评价

课程评价这是教学信息反馈的重要途径,由于课程模块相对独立又互相联系,模块化教学应当建立相应的评价体系。

模块式评价所谓模块式评价有两层含义:一是对整个模块的评价,主要是发展性评价,关注学生的整体发展和动态变化。二是在各个模块教学过程中的评价,主要是形成性评价,注重学生在各个教学环节中的实践和表现。

学生自我评价学生不仅是模块化教学的参与主体,也应该成为模块化教学的评价主体。而学生的评价则主要着眼于“我”的各种能力表现:沟通、表达能力是否增强,合作能力、团队意识怎样,能否搜集与筛选多种社会信息,辨别各种社会现象,能否透视社会热点问题,等等。教师则是通过谈话、观察等方式对学生的自我评价进行总结。

德育课程模块化教学的现实意义

模块化教学能及时完善德育课程体系虽然模块化教学可以通过不同的模块组合来满足不同的教学需要,但模块与模块之间并不是纯粹的纽带关系,它们之间是相对独立的。每个模块都是围绕一个或几个主题展开的,可以及时删减陈旧重复的内容,吸取最新的时事信息,调整课程中心,保持课程的最佳适用性,及时完善德育课程体系。

模块化教学能实现学生的课程权利在德育课程的模块化教学中,学生享有充分的话语权。在教学中可以听到学生的声音,他们的经验、知识和需要都可以成为教学内容,成为模块的一部分,并被吸收到课堂中,这就为学生实现课程权利提供了现实条件。

模块化教学能分层提升学生的德育素质德育课程所包含的模块与教学资源的多样化,能够将各个模块理论与不同的生活或职业场景相结合,使理论灵动、形象、有说服力,促使学生形成正确的公民意识、员工意识、道德意识等,满足不同学生的兴趣与需要。通过模块化的课程设计,德育课程突破了理论与生活的樊篱,不仅在教学资源的选择上充分考虑到德育课程对学生以后职业生活的指导价值,而且在教学方式上也充分体现出实践性,通过能力培养提升学生内在的德性。

参考文献:

[1]石书臣.论思想政治教育个体价值的新发展[J].教学与研究,2007,(6).

[2]侯波,周稽裘.生态教育视野下高职教育的课程改革[J].职教通讯,2006,(6).

作者简介:

陈静(1977—),江苏镇江人,镇江机电高等职业技术学校讲师,苏州大学法学硕士研究生,研究方向为思想政治教育。