首页 -> 2006年第6期

论中国书法美善合一的审美意象

作者:孙永昌

当今,随着“艺术”这一词义的嬗变与泛化,已有学者对将中国书法定义为艺术提出疑问,认为书法是一种文化现象;关于书法是艺术的命题失之偏颇。从这里,可看出一种严肃的思考,看出对中国书法的珍爱。这亦使得我们对中国书法的美学本质、艺术特征进行探求以及对书法美学意义的关注显得十分重要。

一

中国书法是中华悠久历史中形成的世界独特的文化现象。书法的独立与成熟当在中国文字产生以后。其审美意象的丰富,美善合一的审美理想的追求总是伴随着中国历史文化的发展。

中华文化书写了与西方不同的语言学篇章,发展出文字学、音韵学、训诂学三大部门,这与西方之三分为语言学、词汇学、语法学不同。文字学在西方语言学中没有地位,因为西方只用为数不多的字母来记录语言,不像中国那样为文字学建立一个专门的部门。[1]如《周礼·地官》云:保氏教国子六艺六仪,此六艺谓“礼乐射御书数”;此“书”亦即“六书”,为初始的文字学科。[2]正是由这中华语言文化的枝干——文字学而生发出书法之“艺”。从语言文化看,中西文字无优劣之分,所以中国不以书法的产生而骄人,古人亦仅视书法为艺之一门。有学者称扬中国书法为“中华文化的核心”,窃以为值得斟酌。书法乃西国所无的世界独特的文化现象。这种文化现象的独特性主要在于中国书法的独特的艺术性,即具有厚重文化积淀的美善合一的审美意象。至于“艺术语言”的独特性如毛笔的运用、汉字的形体演变与形式构成等等,都服务于审美意象的构建。就文化精神范畴而言,书法美善意象的探讨,应当更切近文化现象的独特性。例如,杰出学者辜鸿铭先生就在其《中国人的精神》一书里不以毛笔来论说书艺之美,而是以毛笔来喻示中国人的精神,表述他对中华文化精神的崇拜。[3]关于文字形体的演变,《说文解字序》交待很明了:周宣王时,“太史籀著大篆十五篇与古文或异”;其后,诸侯力政,“文字异形”,至秦时有李斯等“皆取史籀大篆,或颇省改”为小篆之举;秦火以后,“因官狱职务繁,初有隶书,以趣约易。”此论在明字体演变实本于文化发展的需要,所谓“本立而道生,知天下之至颐”,才是文字学的精义所在。至崔瑗、蔡邕之后,书论大兴,都没有忘却中华文化是书艺的根本。对于书艺,古人有“书学小道”、“艺成而下”之论,却又孜孜以求,为书艺而倾倒者,正是因为书法之具有独特的艺术魅力——美善合一的审美意象。

二

中国书法美善合一审美意象的最早表述,可见于西汉末杜笃《书扈赋》:“惟书扈而丽容,象君子之淑德。载方矩而履规,加文藻之修饰……抱六经而卷舒,敷五经之典式”。或谓在“书法艺术成熟”的汉末及其后,书家则更多从“形式构成”着眼来表现对“纯美”的关注了,如崔瑗、蔡邕,如萧衍,如孙过庭……其实,他们的书论非但没有须臾脱离善的要求,却是更生动地以美扬善。如崔瑗《草书势》“观其法象,俯仰有仪”,蔡邕《篆势》“摛华艳于执素”、“嘉文德之弘范”等语句可风。综观古代书论,或隐或显,都体现了对美善合一的追求。此即孙过庭《书谱》所说:“岂知情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心。”

中国书法美善合一审美意象的理论有其古代哲学根源。在《老子》、《庄子》以及孔孟那里,都异口同声地肯定了美善一体。

关于美善合一审美意象的完整表述,比起西汉《书扈赋》的书法理论早得多的是音乐理论,见于春秋时期孔子闻韶、季札观乐的故事,如《论语·八佾》所载。可以说,孔子最早以韶乐来建构了美善合一的审美意象。这种意象,用现在的话来说,就是主客观的统一,是理念和感性形象的和谐交融。音乐艺术的诞生就是音乐审美意象建构的开始。后于乐教的书法当然亦有着中华文化美善的禀赋。

如果说,“天人合一”是中国哲学的光辉思想,是人类赖以生存的准则,那么,可以说,“美善合一”是中国美学的璀璨明珠,是人性赖以完善的真理。

无疑,中国书法之产生,存在的价值,发展的意义都与美善合一的审美意象相渗浸。

三

《易传·系辞》云,子曰“书不尽言,言不尽意”;“圣人立象以尽意”。“言不尽意”与“立象尽意”论蕴涵极为丰富,有益于哲学、美学思辨理论的发展。如刘熙载《艺概》云:“圣人作易,立象以尽意。意,先天,书之本也;象,后天,书之用也。”这是以本体论与方法论对书法审美意象的阐述;与此息息相关,美善合一审美意象的阐述则要求更多地从美学范畴来对书法进行人文的思考。中国书法无疑是跨学科的意识形态,美善合一审美意象本身又正是多层累、多元化的丰富建构。对其分析,可归纳两大主要特征:即文化形态的前构性和拟形现象的主体性。如果说前者是体,则后者为用;前者呈现文明的积淀与惠泽,后者即有关主体的继承与创新。正是中华文化的连绵光大,使两者辩证一体。

对此,不妨结合一些实例来讨论。

早期的“书法作品”,让人颇为称颂的应数《石鼓文》(刻字于石鼓,纪颂帝王畋猎之事,或称石鼓为猎碣,唐时始见于岐阳之野)。韩愈《石鼓歌》有云:“鸾翔凤翥众山下,珊瑚碧树交枝柯;金绳铁索锁纽壮,古鼎跃水龙腾梭”;张怀瓘《书断》有云:“落落珠玉,飘飘缨组;仓颉之嗣,小篆之祖”;苏轼《石鼓歌》有云:“上追轩颉相唯诺,下揖冰斯同鷇穀。”石鼓传至唐朝,剥蚀漫漶,字迹几不可认,连古文大家韩愈也慨叹“才薄将奈石鼓何”,然而这并不妨碍美善审美意象的构建。可以说,正是对往古文明的膜拜与景仰,让审美意象更有了神、奇、尊、贵的色彩。两汉以降,碑刻众多,使汉隶书作大量流传,后人称颂为“浑成高古”、“遒劲庄严”者如《石门颂》、《华山碑》、《尹宙铭》、《张迁碑》等,都是对功德懿范的彰显,其审美意象总归是美善合一。这又说明,正是文化形态的前构性在左右审美主体的拟形现象。

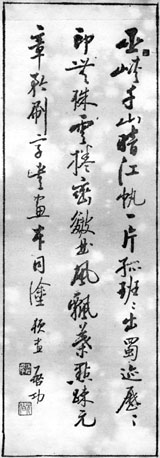

迄至魏晋,书法的自觉意识达到前所未有的高度。至此有了书写、章法等有关形式表现的理论,古人早称为“技法”。然而,所谓“书体之美,魏晋以后,始以为名矣”;不是说书法自此将向“纯美”发展,事实是美善意象的追求更为丰富了。这种现象无疑与时代精神相关。汉末经学式微与魏晋玄学兴起,人们对险恶政治冷漠而对情操善美的追求非常执著。可以说,在书法方面,人们常常寄兴味于美善意象的构建。人称书圣的王羲之,其“东床坦腹”、“老妪书扇”、“道士换鹅”的通脱、真率的情态,其《与桓温》、《诫谢万》、《兰亭序》等忧虑社稷、叹惜时才、放逸山水的识见、心胸与气度,无疑为王书审美意象的构建奠定了坚实的基础。唐太宗为《晋书》作《王羲之传》云:“尽善尽美,其惟王逸少乎”,还以“龙蟠凤翥”来形其书法意象。这类例子,还有梁武帝以“龙跃天门”赞王书,韩愈以“鸾翔凤翥”赞石鼓文等。以美善的象征事物来构建审美意象,不乏其例,已成为古代书论的重要内容了。审美意象之拟形现象的主体性,又往往和文化形态的前构性相促进、相制约,美善合一就是辩证和谐的结果。再如:唐朝学者书家张怀瓘敬慕玄学领袖嵇康之为人,有甚于钦羡王羲之。其《书议》云:“吾慕其(嵇康)为人,尝有其草书《绝交书》一纸,非常宝惜。有人予吾两纸王右军书,不易。近于李造处见全书,了然知公平生志气,若与面焉。”正是这“知公平生志气”构建了嵇书审美意象的主要内容。窦臭《述书赋》赞嵇康书,则称“叔夜才高”,“精光照人,气格凌云”。以上如张、窦论书,与其说在称述书法,不如说在张扬人格与气节。杰出的古代书论中,在表述审美意象时,往往富有此类精彩的辞语。《艺概·书概》云:“灵和殿前之柳,令人生爱;孔明庙前之柏,令人起敬”。作者有感于“气格”的重要,又何尝不是在表述书法意象那美善合一的审美理念。

[2]