首页 -> 2008年第2期

魏晋南北朝抄书人对传播典籍与文化的贡献

作者:陈德弟

在戎马驰骋、干戈日接的魏晋南北朝,有一种称做“佣书”的行业,很受一部分士人青睐。所谓“佣书”,就是受雇为官府、寺观和私人抄书,换取薪金,以养家糊口。从事这项劳作的人大多是贫穷士人,他们有一定文化,书法较佳,所以恃此一技之长谋生。他们工作艰辛,暑天挥汗,冬天呵寒,终日伏案,墨耕笔耘,面对枯燥乏味的工作,必须忍受寂寞,确保抄写质量,否则雇主要罚工钱。可以说,他们是我国最早的出版工作者。

在雕版印刷术发明之前,我国典籍文献全靠手抄传承。实际上,自图书产生以后,就有抄书者;而出资雇人抄书,或以赚钱为目的为人抄书的现象,当肇始于汉代。《后汉书·班超列传》记载:班超因“家贫,常为官佣书以供养。久劳苦,尝辍业投笔叹曰:‘大丈夫……安能久事笔研间乎?’”不过,在整个汉代,依靠抄书维持生计只偶尔见载,这说明此种现象当时尚不普遍。

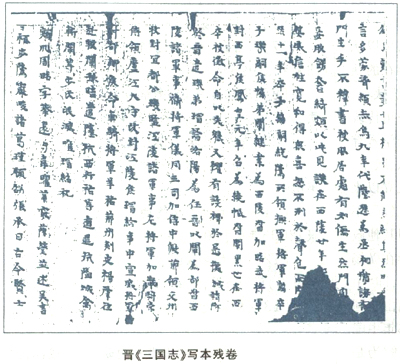

到了魏晋南北朝,这类记载就相当多了。《三国志·吴书·阚泽传》载:阚泽早年,“居贫无资,常为人佣书,以供纸笔。”班超是“为官佣书”,官府出资,雇人抄写;而阚泽“为人佣书”,是私人付钱,雇人抄书。可见从这时起,抄书已不限于官府,而扩展到了有钱人家。这说明受雇抄书已成了一种社会职业。随着书籍商品化的发展,这个行业愈加兴旺,抄书者也大量产生。《南史·张缵传》载:张缵晚年,“颇好积聚,多写图书数万卷。”这个数目,他个人难以完成,肯定是雇人代抄。如果说这里间接反映了抄书人群体存在的话,那么,《北齐书·祖珽传》中则有直接的证明:“扬州客至,请卖《华林遍略》,文襄多集书人,一日一夜写毕,退其本,曰:‘不须也。’”《华林遍略》是梁武帝组织编写的一部达700卷的类书。当时图书为纸质卷轴形式。这部卷帙浩繁的书籍一昼夜抄毕,是需要很多抄书人的。可见,当时社会上确有大量职业抄书者。

抄书者年龄不一,有中年人、青年人,也有少年郎。从文献记载看,当时抄书者较易寻到雇主,且收入不菲。房景伯胞弟房景先,感兄长抄书辛劳,不愿倚之,遂对母言:“岂可使兄佣赁以供景先也?请自求衣。”[1] 抄书有长工、短工。崔亮、崔光、刘芳等人抄书长达十余年,收入颇丰;而南齐庾震,则属短工。据《南史·庾震传》载:庾震是新野(今河南新野)人,父母亡后,无钱安葬,无奈“赁书以营事,至手掌穿,然后葬事获济”。这里的“赁书”就是抄书。庾震急于用钱,日以继夜抄写,致使手残。从上述记载看,抄书业在当时极有市场。

究其兴旺原因,首先是官府藏书的需要。动乱纷争年代,各政权为扩大势力,借鉴资治,都大规模收聚典籍。如曹魏代汉,“采掇遗亡”[2] ;晋室承之,“文籍尤广”[3] ;刘裕平姚,“收其图籍”[4] ;梁武践祚,诏求亡佚[5] ;元帝书癖,集书居冠[6] ;陈文好史,“又更鸠集”[7] ;苻坚悯学,“比年缀撰”[8] ;蒙逊喜书,求籍于宋[9] ;北魏道武,“大索书籍”[10] ;北齐高氏,“初亦采访”[11] ;北周太祖,亦“求阙文”[12] 。北魏太武、孝文二帝,对献书多者,还赐以官、银[13] 。这种政策导向,势必刺激抄书行业的发展。

其次是私人藏书的需求。是时,文学、史学、玄学极其发达,文史哲大师辈出。他们撰写了大量著作,赖抄书人得以迅速、广泛传播。《梁书·刘孝绰传》载:孝绰“每作一篇,朝成暮遍,好事者咸讽诵传写,流闻绝域。”同书《萧秀传》载:刘孝标撰《类苑》,“书未及毕,而已行于世。”《陈书·徐陵传》亦载:徐陵“每一文出手,好事者已传写成诵,遂被之华夷,家藏其本。”其他学者获取后,得到启迪,又创作出更多作品。翻开《隋书·经籍志》,魏晋南北朝人著作几占全志百分之八十。为了治学著述,学者们需要藏书。而其藏书,则主要购自书肆和雇人抄写,如北魏常景,“自少及老……耽好经史,爱玩文词,若遇新异之书,殷勤求访,或复质买,不问价之贵贱,必以得为期。”[14] 。众多私藏家的需求,使抄书者大有用武之地。

再次是官、私教育的需要。魏晋南北朝时期官学时兴时废,北魏前、中期和梁武帝时期,官学最为兴隆,生徒众多。《北史·儒林传序》云:太祖初定中原,“立太学,置《五经》博士生员千有余人。天兴二年春,增国子太学生员至三千。”孝文、宣武时,“学业大盛”。《南史·儒林传序》称:梁武帝天监四年(公元505年),“乃诏开五馆,建立国学……亲屈舆驾,释奠于先师先圣,申之以宴语,劳之以束帛,济济焉,洋洋焉。”有些循史在地方上立郡学,办乡校,广招生徒。私学不同官学,一直都很兴旺。在11部记录魏晋南北朝史事的正史中,文人学者开门纳徒,屡见不鲜,少则百人,多则数千。如西晋刘兆,“博学洽闻,从受业者数千人”[15];北魏高允,“还家教授,受业者千余人”[16] ;梁太史叔明,精三玄,“每讲说,听者常五百余人”[17] 。官、私教育及众多自学者需要图籍,从而促使抄书者蜂拥而起。

还有是书商的需求。为获厚利,书商雇人大量抄书,设书肆出售。当时在洛阳、西安、大同、南京等城市,书肆鳞次栉比。《魏书·崔玄伯传》载:“延昌初,著作佐郎王遵业买书于市。”同书《崔亮传》亦载:“自可观书于市。”又《北史·阳俊之传》载:“当文襄时,多作六言歌辞,淫荡而拙,世俗流传,名为《阳五伴侣》,写而卖之,在市不绝。”《南史·萧锋传》亦载:“武帝时,藩邸严急,诸王不得读异书,《五经》之外,唯得看《孝子图》而已。锋乃密遣人于市里街巷买图籍,期月之间,殆将备矣。”《梁书·傅昭传》又载:傅昭年“十一,随外祖于朱雀航卖历日。”这里有自抄自卖者,但更多是书商出资,雇人抄写出售,这又催生了抄书人。

最后,是宗教发展的需要。魏晋南北朝时期,佛教、道教全面发展,为争尊位,抢信徒,佛教广译佛经,道教大造道籍,雇人缮写,以广流布。加之统治者的推波助澜,使佛、道及其典籍如洪水泛滥。梁僧祐在《法苑杂缘原始集目录序》中讲:“经藏浩瀚,记传纷纶”[18]。据《魏书·释老志》记载:当时中国北方“略而计之,僧尼大众二百万矣,其寺三万有余。”保守估计,道士亦有百万,宫观林立。这些寺观都设置藏经阁,以藏佛经、道典,供出家人诵读。寺院有经济来源,故可雇人抄经。《魏书·刘芳传》载:“芳常为诸僧备写经论,笔迹称善,卷直以一缣,岁中能入百余匹,如此数十年,赖以颇振。”有些佞佛之人,自出资抄经。《魏书·冯熙传》载:熙“自出家财,在诸州镇建佛图精舍,合七十二处,写一十六部一切经。”若僧、道人手一经,而世俗信徒和朝廷又有所藏,佛、道书籍的数量之大,当令人咋舌。西晋所编官藏目录《中经新簿》,始录佛经,东晋道安的《综理众经目录》,是首部汉译佛经目录;刘宋时陆修静编辑的《三洞经书目录》,是最早的道典目录。此时将佛经、道典编成专目,说明此类书籍量之多,应使抄书者大有可为。

再深层次地推究,魏晋南北朝抄书业之所以能迅猛发展,关键具备了前代所不具备的条件。其一,全社会更加重视图书的作用。魏文帝曹丕在《典论·论文》中说:“盖文章,经国之大业,不朽之盛事。”他的这一论点在士林中影响很大。萧梁处士阮孝绪讲:“非夫丘索坟典,诗书礼乐,何以成穆穆之功,致荡荡之化也哉!”[19] 正是基于这样的共识,所以才有专掌图书事务的机构——秘书省的诞生;才有官、私频搜图书、大加缮写的举措[20] ;才会产生“丈夫拥书万卷,何假南面百城”[21] 的理念;才出现兄弟分家时,“推财与弟,唯取书数千卷”[22] 的现象。在此背景下,君民读书、爱书、著书也成了一道亮丽的景观。曹操“虽在军旅,手不释卷”[23] ,梁武帝“洞达儒玄,虽万机多务,犹卷不辍手”[24] 。至于文臣武将、高雅之士,游心经籍、琴书自娱者,不胜枚举。《宋书·王微传》载:“微常住门屋一间,寻书玩古,如此者十余年……图籍相慰。”《魏书·元叡传》载:叡“轻忽荣利,爱玩琴书。”而贫民有机会者,也读书不止。他们或稼穑而诵,或囊萤而览,或映雪而读,或负薪而咏。时值烽火连绵,梁朝“四境之内,家有文史”[25] ,这是人们重视图书的最好说明。

[2]