>>> 2007年第2期

东周燕文化与周边考古学文化的关系研究(下)

作者:胡传耸

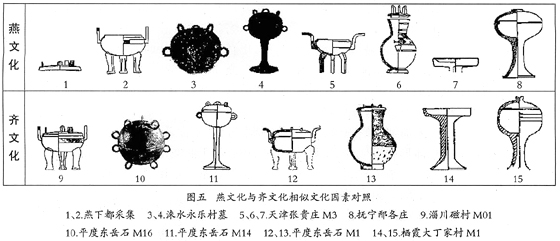

3、涞水县永乐村墓出土铜壶、盖豆、敦各1件(图五,3、4)[54]。据简报介绍出土情况,当系同一墓所出,时代为战国中期。敦为环形钮、足,豆盖周缘饰三环形钮,提梁壶细颈瘦长体,与战国中期燕文化铜器墓流行之敦、豆、壶形态差别较大,而与之相似的器物形制及组合多见于战国时期齐文化墓葬。永乐村墓同出仿铜陶壶、鼎等,据简报对壶体纹饰的描述,与战国早期到中晚期燕式仿铜陶壶纹饰近似。战国中期涞水属燕国,此墓当系燕文化墓葬,所出三器来源或有两种可能,燕人仿齐器制造或直接自齐地引入。若将三器铸造及纹饰特点与同期齐器仔细对照,或许可以定其来源,而仅据简报发表的信息是不可能做到的。

4、天津张贵庄M3出土陶鼎、壶、折盘豆组合(图五,5、6、7)[55],抚宁邴各庄出土1件陶盖豆(图五,8)[56],时代皆当战国晚期。鼎耳外翻,壶颈较斜直,颈腹分界明显,腹鼓若球形;豆浅盘方折;盖豆扁腹,素面,大喇叭口圈足。鼎、壶形制及组合与平度东岳石M1[57]鼎、壶(图五,12、13)近似,豆、盖豆形制及组合与栖霞大丁家村M1[58]豆及盖豆(图五,14、15)近似。四件陶器与燕文化战国晚期墓葬出土陶器形制皆有差异,而与齐文化墓葬出土陶器如此近似,当系受齐文化影响所致。至于其后是否为人群的流动所致,暂时难以判断。

综上所述,自春秋中晚期至战国晚期,皆见齐文化因素在燕地出现,而且以河北中部及天津地区为主,虽不明其来源系燕人还是齐人所为,然两种文化的关系相当密切则是很明确的。这与文献所见燕、齐两国的密切关系是相一致的。然而,从其出土数量而言,齐文化因素毕竟还是较少的,而且发现地点亦为燕、齐邻近地区。

六、 燕下都辛庄头M30与匈奴文化的关系

辛庄头墓区位于燕下都西城的中部,分布在辛庄头村东北、西南一带,探得8座,其中6座有夯打封土。M30位于辛庄头村西南,墓顶封土已被破坏,耕土层下即为墓口,为中字形土坑墓,南北各有一条斜坡墓道,南墓道长8米,北墓道长4.2米;墓坑长方形,南北长12米,东西宽9.5米。从墓口向下设3层台阶,第3层台阶下为墓室、头箱开口。葬具为一棺一椁。综观其形制规模,在东周燕文化墓葬中属于大型。M30被盗严重,然亦出土成组仿铜陶礼器,据此基本可以断定其年代当战国晚期。

M30出土大量金银器,可以粗略划分为五类:

1、饰件,计89件,为该墓出土金银器之大宗。其中金饰件有长方形饰5件、圆形饰1件、带孔半球形饰6件、半球形浮雕饰2件、扁圆形饰6件、桃形饰4件、熊羊浮雕饰6件、人头像饰9件、牛头饰1件、羊首鸟喙形饰2件、钟形饰6件、扣形饰11件、金箔20件;银饰件有长方形饰5件、边饰5件。

2、金剑柄,2件。

3、银带扣,1件。

4、金耳坠,4件。

5、不明器,15件。包括金形器1件、铃舌形器1件、盖形器1件;银形器2件、帽形器10件。

M30出土金银器的造型和纹饰以动物题材为主,可辨动物形象有虎、马、牛、羊、驼、熊(?),亦有不知名鸟首、兽首形象以及人头像、联珠纹、索纹、卷云纹等。概括其纹饰可以分为以下几种:

1、动物咬斗纹,如怪兽噬马、虎噬马等。

2、对兽纹,如二马背对、二羊首相对等。

3、连续兽纹,如联体鸟首蛇身、三驼首尾联接等。

4、单体兽纹,如单体马,单体鸟首、牛首、羊首等。

5、其他,如人头像、联珠纹、索纹、卷云纹等,其中联珠纹、索纹常作为其他图案的边界。

M30出土金银器精细美观,制作以铸造为主,据《燕下都》报告称,仅20件金箔饰件系用金片模压制成。纹饰的表现手法多样,浮雕、镶嵌绿松石工艺运用广泛,4件泡饰则以透雕卷云修饰其周边。

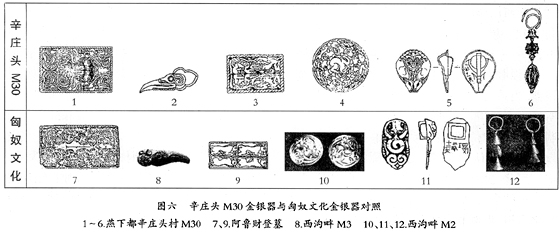

辛庄头M30出土方形金牌饰(图六,1),中心饰以对称怪兽噬马,周缘则以索封闭图案,同样结构的金牌饰见于战国晚期阿鲁财登匈奴墓(图六,7),两件纹饰布局结构相同,其不同之处仅图案中的动物形象而已,后者据简报描述为虎牛咬斗纹[59],而且图六的3、9两件金牌饰的图案亦存在同样的问题。另外,二者皆系铸造而成。西沟畔M3鸟首形饰为青铜铸成(图六,8),辛庄头M30金质鸟首形饰形制与其近似,后者鸟首后部形态更为夸张(图六,2),西沟畔M3的年代定在战国早期,那么两件鸟首形饰形态方面的差异或许可以归因于时代的差别。辛庄头M30出土的圆形饰、熊首形饰(节约?)以及金盘丝耳环、喇叭形耳坠(图六,4、5、6),皆可在西沟畔M2中找到类似的器物(图六,10、11、12),尤其是熊首形饰件与西沟畔M2所出银虎头(节约)背后皆刻记重文字,字体、记重单位亦皆相近。简报的作者推测银虎头或系赵国所产,而根据同墓出土的刻有“故寺豕虎三”铭文判断所出金牌饰可能来自秦国,并进而推断M2的主人“应是匈奴的某一部落酋长或王,……与秦赵关系密切,很可能是赵强服赵,秦强服秦”[60]。辛庄头M30出土的这组金银器,当系受匈奴系统金银器影响所致,其上所见记重单位,石永士认为代表了燕国的衡制,并对各单位间的换算关系作了推算[61]。

齐东方认为辽宁(指凌源县三官甸子墓)、河北(据其行文应该是指辛庄头M30)等地出土的金牌饰,纹样属匈奴系统草原地区文化风格,形制和制法为中原文化特征,是北方地区和中原地区的文化交融[62],确如其所言。此类金银器出土于辛庄头M30这样的大型墓中,而不见于一般中型或小型墓,可见并不是一种普遍存在的东西,或为燕文化高等级阶层所独有。

林梅村认为辛庄头M30出土的带有对称双马纹的金银饰件,“为研究战国时代吐火罗艺术的东传提供了重要标本”,此种双马纹以及战国晚期半瓦当上一般称之为双龙纹的图案,其“艺术母题可能都渊源于吐火罗人双马神宗教艺术”[63],可备一说。然细审M30双马纹金银饰件的纹饰内容,并不尽如林文所言,如方形金牌饰的纹饰实系双兽噬马(图六,1),怪兽种属不可考,而马则确为其所食,如果双马为吐火罗人和雅利安人所崇拜的神使的话[64],则或不至处于这种地位。就此一点,或难以视之为吐火罗艺术品。

七、燕下都辛庄头M30戈与朝鲜半岛、日本考古学文化的关系

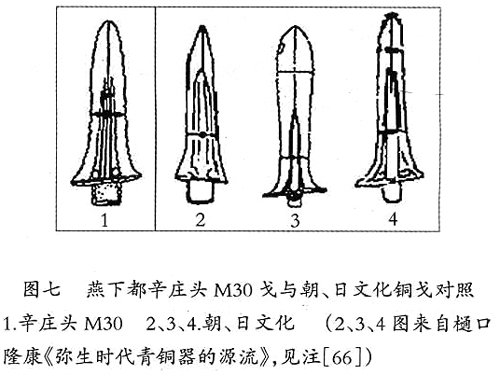

燕下都辛庄头M30出土一件青铜戈(图七,1),直援无胡,柱脊,脊两侧有直沟槽,有阑,方内短,内上无穿,柱脊近阑处两侧沟槽内各一圆穿[65]。在口隆康对朝鲜青铜文化的分期中曾经提及三件形态相似的戈(图七,2、3、4),图七,2戈属于其分期的三期,年代相当于战国末期到西汉;图七,3、4戈属于四期,年代晚到东汉。而且,据其介绍,图七,3广形戈亦见于日本,并认为这种胡已经退化,且援脊侧有两条直沟槽的戈为朝鲜独自制

作[66]。辛庄头M30戈与春秋到战国晚期燕文化发现的戈截然不同,显然不属于东周燕文化自身的因素,在郭大顺主编的《东北文化与幽燕文明》[67]一书中,亦多次提到了辛庄头戈与朝鲜半岛出土的青铜文化有密切的关系。倘若口隆康认为这种戈为朝鲜独自制作的说法成立,那么关于其年代的判断则应该有所提前,否则于理不通。