>>> 2007年第2期

从南越王墓看西汉南越国的医疗观念

作者:王 芳

瑞”[15]。早在战国时期,燕国太子丹为讨刺客荆轲的欢心,在陪荆轲游东园时,他还手捧金丸请荆轲投掷池中龟鳖取乐,可见当时诸侯王养龟、赏龟、食龟以延年益寿的风气比较普遍。当时南越王在御花园饲养龟鳖,也许是占卜、观赏与食用并举的。

为追求长生成仙,方士们继承和汲取中国传统医学的成果,积累了医药学知识和技术,包括服食、外丹、内丹、导引以及带有巫医色彩的仙丹灵药和符咒。其中炼丹术是中国制药化学的前身,意义非同小可,当然其内容也有鱼龙混杂、良莠不齐的宗教神秘主义的东西[16]。由于炼丹所用的金石药物不是药性酷烈,就是大热大毒,吞服后虽然可以产生一时兴奋的假象,然而日久毒发,必受其害。史载南越王赵体弱多病,又在其墓室中发现了五色药石、铅丸等,因此,赵可能是一位服食丹剂中毒的受害者。

三、南越社会医疗观念与传统医学理论的关联

通过以上分析可以认识到,古代岭南社会巫术疗法与方士兼医是广泛存在的。凌驾于社会存在之上的是相应的意识形态,“阴阳”二字,纵贯中国古代数千年的历史,横系诸子百家之学。以“阴阳”之消息,言说天地万物的生成与变化,是中国古代先哲思维活动中最富哲学味道的理论构想。阴阳五行学说在春秋时期已向医学领域渗透,成为中医人体生理功能、病理变化以及指导临床诊断和治疗的基本理论依据。

汉初推行“与民休息”政策,与之相适应的是在哲学上提倡黄老学说“清静无为”。用阴阳学说来说明事物间的对立统一关系,并将其引进医学领域,推而广之,将男女、寒热、燥湿、高低、内外、气血、动静等都分为阴阳,这与秦汉社会对健康问题的认知及其文化背景、社会规范和价值观是相一致的。成书于秦汉时期的《皇帝内经·素问·天元纪大论》指出:“五运阴阳者,天地道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之符也,可不通乎。”在有关人体生理、病理的解释中,一切都可用阴阳对立统一的基本特点来加以概括。南越王墓出土的几件精致的龙虎并体衣钩,正是这种当时流行的“龙呼于虎,虎吸龙精,两相饮食,俱相贪并,呼吸精气,吐故纳新,可以长寿”哲学观念的反映。

五行学说并非医学独有,而是一种社会的哲学思想,它形成于中国春秋战国时期,用木、火、土、金、水五种基本物质来解释世界万物的构成。当其被引入医学后,就出现了病因、病理、药物、治疗法则等诸方面浑然一体的高度概括——五行配属,以及相互间纵向的联系,如五行与五脏、五腑、五体、五窍、五华、五声等人体组织器官和生理功能相配,五行与自然界中的方向、气候变化及某些生物的特性等相配[17]。

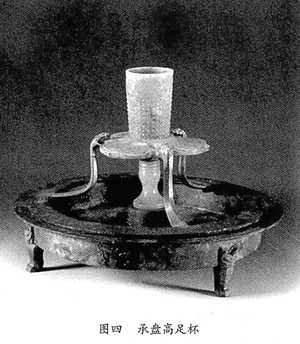

放置在南越王赵棺椁头端正中的一件承盘高足杯,因与汉武帝求长生的承露盘有关而倍受关注。这件承盘高足杯周围放置着象牙算筹和龟卜甲,而不是和其他饮食器、炊具等一同放在后藏室,说明它具有特殊的用途[18]。它用金、银、铜、玉、木五种材料做成,由高足青玉杯、金首银身游龙衔花瓣形玉托架、铜承盘三部分组成,玉杯下原有一圆台形木座,已朽。其工艺精巧,造型奇伟,呈三龙拱杯之势(图四)。《史记》中屡次出现“饮是以上池之水”,按《史记索隐》中的解释,上池水是指“水未至地,承取露水及竹木上水,取之以和药”[19]。汉武帝于元鼎二年(前115年)曾在长安建章宫修造了一个仙人承露盘,矗立于高台之上,以承接甘露,和玉屑、仙丹饮之以图长生。汉武帝的承露盘今已不可寻,而这件南越王的承露盘则为我们提供了五行配属的实物佐证。

秦始皇“焚书坑儒”,可是农、医、卜书未被烧毁,使秦以前的医学成就得以保存。秦汉时期的统一,工农业的进步,间接地促进了医学的发展。南越王墓出土的众多求长生的器具、药具及大量药品、补养食物,证明了赵在求医问药的过程中,信巫术,乞求神灵祛病,追随秦汉时流行的方术医学,服用五色药石,但他没有排斥中国传统有疗效的中医药,并遵循阴阳五行的医学理论。他所应用的医学模式是一种融生理治疗、心理治疗、社会治疗和精神信仰为一体的综合性医学方法,虽然充斥了迷信和原始宗教的色彩,但却是2000多年前岭南社会的真实反映。可以说,秦汉时期盛行的黄老神仙思想,深刻影响了赵的养生观和养生方法。体弱多病的南越国第二代王赵希望通过虔诚的求神祈祷和不惜巨资与精力的参与炼丹活动以延长寿命,然而,他同样也无法逃脱生命的自然规律。

————————

[1]广州市文物管理委员会:《西汉南越王墓》,文物出版社,1991年,第50页。

[2] 王健:《南越国百年史的精神文化寻踪》,载《南越国史迹研讨会论文选集》,文物出版社,2005年,第54页。

[3] 同[1],第135页、148页、217页、257页、259页。

[4] a.李零:《中国方术正考》,中华书局,2006年,第216页;b.李零:《中国方术续考》,中华书局,2006年,第 56页。

[5]张紫晨:《中国巫术》,三联书店上海分店,1990年,第53~54页。

[6] 《史记·日者列传》,中华书局,1982年,卷127,第3215页。

[7] 史兰华:《中国传统医学史》,科学出版社,1992年,第42页。

[8] 王吉民:《史记医学史料专辑》,《中华医史杂志》1955年1期。

[9] 同[4]b,第51页。

[10] 同[1],第141页。

[11]《史记·扁鹊仓公列传》,中华书局,1982年,卷150,第2810页。

[12] 罗庆康:《长沙国研究》,湖南人民出版社,1998年,第126页。

[13] 《史记·龟策列传》,中华书局,1982年,卷128,第3225页。

[14] 同[1],第464页。

[15] 广州市文物考古研究所、南越王宫博物馆筹建处:《南越宫苑遗址1995、1997考古发掘报告》(征求意见稿,内部资料),第89页。

[16] 薛愚:《中国药学史料》,人民卫生出版社,1984年,第54页。

[17]同 [7],第1页。

[18] 同[1],第202页。

[19]同[11],第2785页。

〔责任编辑:张金栋〕

[1]