首页 -> 2008年第3期

唐亚伟和“亚伟速记”

作者:李文玲

速记工作者的殊荣

在第一次全国文代会上,毛泽东主席接见文艺工作者时,摄影记者拍摄的灯光十分耀眼,影响了速记人员的工作。毛主席见此情景,停下讲话对记者们说:“请你们靠后一些,不要影响速记人员的工作。”有一次,周恩来总理接见外宾,服务员把速记人员的座位安排在门口。由于距离比较远,速记员听不清讲话,影响了纪录。总理察觉这一情况以后,立即把速记工作者招呼过来,让他坐在自己的身后。从那以后,速记和翻译工作人员坐在了宾主后边,成了外事活动的固定格式。周恩来多次指示:“新闻工作者和翻译人员要学会速记。”曾任联合国副秘书长的冀朝铸,在50年代遵照周总理的指示,发奋学习速记,成了当时我国速记速度最快的速记员。

2007年2月27日上午,中共中央、国务院在人民大会堂隆重举行“2006年度国家科学技术奖励大会”,国家主席胡锦涛、国务院总理温家宝、国家副主席曾庆红等国家领导人出席了大会。

在颁奖大会会场,一位精神矍铄的老教授格外引人注目。党和国家领导人同获奖代表合影时,胡锦涛总书记握着他的手,亲切地询问:“您老高寿啊?”他,就是中文“亚伟速记”的创始人、享有中国“速记泰斗”称誉、已经92岁高龄的老科学家唐亚伟先生。在为我国的速记事业拼搏了70余年后,他研制发明的“亚伟中文速录机”荣膺国家技术发明二等奖。

在获此次殊荣之前,亚伟速录技术还取得了北京市最高科技奖和专业技术领域的最高荣誉。2005年5月,在北京科学技术大会上,中共中央政治局委员、中共北京市委书记刘淇向唐亚伟教授颁发了“北京市科学技术一等奖”荣誉证书;2006年11月,在首届钱伟长中文信息处理科学技术颁奖大会上,唐亚伟获得一等奖。此外,作为我国速记界的权威专家,国际速联授予了唐亚伟终身成就奖,在国际速记界唐亚伟教授成为该荣誉的的唯一获得者。

提起中文亚伟速记,对许多人来讲并不陌生。而这门实用技术的发明创造者,就是这位大名鼎鼎的唐亚伟先生。此次获奖的“亚伟速录”,简单说就是进行语言信息采集的关键技术,它采用专用键盘和专用软件,对语言信息同步记录并转化为文字,是中文信息处理必不可少的重要环节,是实现信息化的基础。

旧书店里一本《传音快字》,决定了“亚伟速记”的诞生

没有人会想到,旧书店里一本不起眼的小书《传音快字》,决定了“亚伟速记”的诞生。

唐亚伟原名唐恭汉,生于1915年,湖南衡山人。工人家庭出身的他,自幼家境贫寒,但其天资聪慧、勤奋好学,不仅学业优良,而且还写得一手好字,曾被推荐给当时的江西省“安息日会”会长当书记。由于职业的关系,使他对文字的书写方法萌生了兴趣,只要有空闲时间,他就去书店、书摊寻找有价值的东西。说来也巧,有一天,他在南昌旧书摊上看到一本我国最早的关于速记的书《传音快字》(蔡锡勇著)。出于好奇,他买下了这本书。他自己也没有想到,就是这本不起眼的小书,给了他很大启发,激发了他的学习研究的热情,并且成为他为此终身奋斗的事业。

唐亚伟在研读这本书时发现,蔡锡勇的中国速记符号以英国速记体系为基础,根据毛笔的粗细笔道来记录。但当时科技的发展,中国已经出现水笔,书写方式发生了很大改变。唐亚伟又找到了英文的“皮特曼速记”和“葛瑞格速记”进行比较和研究,希望能够探索出一种适合当时中国人的速记方法。

开始的时候,他大胆地创制出一些代替汉字的符号,同时把这些符号用于自己的工作中去,如记录校长口述的大批公文、信件,写备忘录等等;他惊奇地发现书写速度果然比写汉字快了许多,于是更增加了他的研究、创制的兴趣。通过一番艰苦的努力,他结合汉语的结构、读音、语法学、词汇学原理,同时吸收国际速记学原理,终于在1934年,创造出“流线体中文速记音符总表”和“字符略法表”。

这项发明在当时具有划时代的意义,开中文速记之先河。提起这段往事,唐老依然兴致勃勃。他说:“实践出真知。我们祖先在有文字之前不是就懂得了用绳子打结记事了吗?那应该说是最古老的文字符号。后来又有了仓颉造字。其实那么多汉字绝不可能是仓颉一个人闭门造车想出来的,肯定是古代人在劳动实践中创作产生出来的。仓颉做了一些加工整理工作。速记的产生,也来源于工作实践。”他坚持把学科的创立定位在对劳动实践的加工整理上,其中的艰辛、甘苦融在了他曲折的经历中。1938年,他出版了《规格化亚伟中文速记学》。

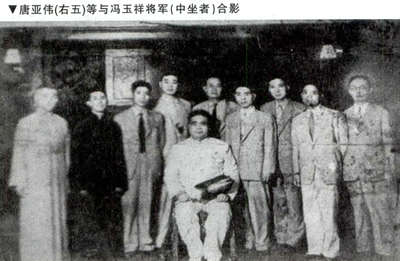

根据各界群众的要求,唐亚伟开始办学,推广速记。1939年,“亚伟中文速录学社”正式成立,1942年春,更名为“亚伟速记学校”,冯玉祥将军出任学校董事会董事长,陶行知、李公朴、顾执中等担任董事。1945年,在重庆亚伟速记学校筹集速记教育基金大会上,唐亚伟还清楚地记得冯玉祥将军发表了题为“速记的功用和发展途径”的演讲,结合军事致胜中“迅速、准确、秘密”的3个特点,分析和强调速记的重要功效。他说:“我主张每个小学生,从三年级起就应该学习速记,这样对于学生求学的帮助真是无法估计。”

在干校的日子,创造了“汉字快速记录法”

新中国成立后,特别是50年代是中国速记的发展高潮时期。当时中国学习苏联,而苏联特别重视速记学,苏联的每一个部门都有速记员编制,因而中国每一个部门也配了速记员编制。如全国总工会有14名速记员,中央党校也有十几名速记员,各部委都有速记员。亚伟速记学校,北京有总校,上海、南京、杭州、兰州、重庆、新疆、香港都有分校。北京亚伟速记学校有一个专修班,由各机关保送人员来学习,一共办了13届,半年一届,一直到1955年,为国家培养了一大批速记专业人员。外交部特别重视速记,部内还办了速记班,由唐亚伟的学生执教。

1955年,经陈毅副总理批准,我国成立了第一所政府开办的速记学校——北京速记学校,仍以“亚伟速记法”为教材。尽管社会上流行的速记方式多样化,但亚伟速记法始终是流行最广的方式。从国际上看,只有苏联、德国是国家统一的速记方式,其中如美国、日本都是多种速记方式并行,但美国推行最广的是葛瑞格方式。唐亚伟教授承认,他受葛瑞格方式影响较大,在体系、系统上与这种方式有相通之处。

60年代,由于中苏关系的破裂,速记工作也慢慢松懈了。各部门速记员的编制改成了秘书编制,或由秘书兼任速记员,速记工作已不被重视。特别是文革中北京速记学校被迫停办,速记符号被视为密码、异端而废止。只有陈毅副总理仍坚持在外交部开办速记班,在遍布世界的大使馆里,还有一些速记员为我国外交事业兢兢业业地工作。陈毅说:“速记和打字是外交上的斗争武器。”过去我们同国外的谈判,由于没有速记员容易吃亏,所以外交部一直坚持速记工作。基辛格秘密来中国的时候,就带了两个速记员。周恩来总理也带了两个速记员,一位叫廉正保,一位叫胡凤仙。

现任外交部档案馆馆长的廉正保回忆道:“1973年,周总理看到基辛格带来的速记人员使用速录机,用手敲击键盘可以完成记录工作,总理非常感兴趣。会谈休息的时候,他走到我身边,当着基辛格的面问我,咱们能不能制造中文速录机啊?我那时候胆子挺大,我说:‘能,一定能造出来。’但是我心里一点也没底。总理笑笑说:‘那好,好好努力,想办法把它造出来,人家能够做到的,我们也一定能够做到。’事实也证明了这一点。八九十年代,我大部分时间在驻外使、领馆工作……1998年我回国以后,知道唐亚伟教授带领一批专家创造出了‘亚伟中文速录机’,只要敲击键盘,电脑显示器上就可以直接显示出中文,速度和效果都比当年的英文速录机还好。我没有做到的,唐老做到了,实现了周总理的遗愿!”

[2]