首页 -> 2003年第5期

德.帕尔马与女性

作者:詹姆斯.沃尔科特

布赖恩·德·帕尔马(Brian De Palma)可能是当今美国在世的最伟大的导演,然而环绕于他的同侪如斯科西斯,斯皮尔伯格身边的荣誉却几乎与他绝缘。如今客居巴黎,帕尔马用他的新作,一部散发着欧洲阴郁气质的女性电影:《蛇蝎美人》(Femme Fatale),再次向冷落他的影评家们展示了没有了帕尔马的美国影坛失落了些什么。

既然有理可辩,那么辩之何妨?——布赖恩·德·帕尔马是美国导演中最具侵略性格的导演, 可能是当今最伟大的电影工作者。无疑他也是最不受赏识的。布赖恩·德·帕尔马出生于1940年,在美国费城长大。他的父亲是一名整形外科医生,因此他有机会近距离地观察外科手术的过程。正是那些在手术台旁度过的时光,潜移默化地使帕尔马对将人体分解的艺术产生了浓厚的兴趣。在哥伦比亚大学就读时,帕尔马的专业是物理,然而他却痴迷于电影,并开始涉足戏剧,还尝试拍摄十六毫米的电影短片。他第一部公映的影片是1967年的《Murder à la Mod》(他有部片子在这之前就已完成,但上映较晚)。从此之后,帕尔马开始探究人类最阴暗的秘密和梦魇,他用摄像机贪婪地捕捉面前的一切事物,并在高速运动中加以呈现。在一次电话采访中,德·帕尔马形容自己的处境是“成长于一个追求惊人视觉风格的时代”,到如今却为大众潮流趋向何方而彷徨。“很少有导演这样操作”,他说,而他所谓的“这样”指的是“纯粹的视觉叙事”。帕尔马在影片中大量运用分屏,即时重放,狂想曲般的慢镜,多视角等技术,还发掘了摄影稳定架可以像水翼飞船一般游弋的性能(这是一种能在空气中漂浮潜行的摄像机,可以追拍那些几乎呈气体状态的拍摄对象)。通过使用这些技术,帕尔马一次次地在他的电影中证明,事实仅为粗稿,还要受制于似是而非的记忆,模棱两可的证据和面目全非的改编。这位高产导演在三十三年间拍摄的二十五部影片诠释了那句古老的妙语:“你愿意相信哪个?我,还是你被蒙骗的双眼?”(影片《蛇眼》(Snake Eyes)对一组电视直播的暗杀镜头加以解构,从而揭发了大众遭受蒙骗的事实,也让人们得以看清这场狡诈的闹剧。)和阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)这位对他影响至深的电影大师一样,德·帕尔马喜欢恶作剧般地作弄一下那些相信宿命的观众。美丽的瞬间揭示繁花极盛时的萎谢。抒情的旋律啪的一声嘎然而止——《魔女嘉丽》(Carrie)结束时那只从坟墓中伸出的手引发了观众最后一声尖叫。

尽管从他以前的作品中我们已了解到他的风格,然而他的新作《蛇蝎美人》中那灵光乍现的一瞬间仍然令人惊艳。只见女主角丽贝卡·罗闵·斯塔莫斯(Rebecca Romijn-Stamos)如一把匕首般刺入水中,她的衣服神奇地消失,赤裸的身体在蓝色的水泡中纠缠。手臂是舒展的,脚尖是绷直的,她在水中的姿态犹如安德里斯·塞拉诺(Andres Serrano)的《尿溺中的基督》(Piss Christ)中即将起飞的耶稣。这一场景淋漓尽致地展现出该片神圣与亵渎交织下洗礼,受难与复活的寓意。德·帕尔马这部无关道德的道德剧包罗万象,探讨的主题是救赎,而画面却拍得像流行时装目录。鲜血滴落在如香草奶油般润滑,衬着蕾丝的肌肤上,娇艳欲滴,宛如冰淇淋上诱人的草莓。这部作品出自一个兴致高昂、棱角分明的人之手。他是当今时代的一个异类。

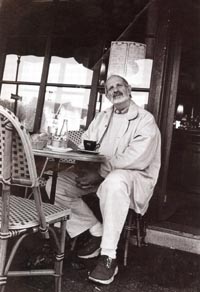

德·帕尔马性格中极端的愤世嫉俗,享乐主义以及出其不意的幽默感使得他看起来严肃不足。尽管已是两鬓斑白,却缺少他这个年龄的人所惯有的庄重。也许正是由于这些原因使得他一直无缘染指他同辈导演所获得的荣誉。他的确是个玩笑高手,而这却成了他的罪名。阴谋剧《凶线》(Blow Out)是德·帕尔马对人类感知最阴森的探索,在该片悲怆的结局中,以及另一部催人泪下的越战片《越战创伤》(Casualties of War)中,德·帕尔马对自己信念的狂热暴露无遗,然而这两部片子都遭遇票房惨败,受到操控电影奖项的权威们的冷落。和希区柯克一样,德·帕尔马从未获得过奥斯卡最佳导演奖。在所有冲击这一奖项的七十年代导演中,他是最默默无闻的一个,没人拿他的名字炫耀,缺少官方认可,甚至谈不上是个名流(除了他几十年来一直穿着的狩猎服已成为他的注册商标:叫我博瓦纳①)。马丁·斯科西斯(Martin Scorsese) 对古往今来任何一个导演的方方面面都熟埝于胸,他对电影的保存所作的不懈努力,使他俨然成为电影界的艺术馆馆长;史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)和乔治·卢卡斯(George Lucas)作为电影界的技术精英和视效专家,将影片的专属放映权与它作为大众商品的特性合二为一(此外,斯皮尔伯格还称得上是个慈善家);弗朗西斯·福特·科波拉(Francis Ford Coppola)照料着他的葡萄园,是一个自豪的电影世家的家长,他的导演家族中包括他的女儿索菲亚(导演电影《处女自杀》(The Virgin Suicides))和儿子罗曼(导演电影《CQ》);罗伯特·奥特曼(Robert Altman)是电影界一个坏脾气的异类,而自从他指点演员们在电影《高斯福德庄园》(Gosford Park)中做出精湛演出后,就从此确立了自己电影界巨匠的地位;还有彼得·博格达诺维奇(Peter Bogdanovich),这个在彼得·比斯坎德(Peter Biskind)所著的关于七十年代电影史的著作《从容骑手和暴怒公牛》(Easy Riders, Raging Bulls)中被讥为是最大的傻瓜而被踢出局的导演,也因电影《猫咪喵》(The Cat's Meow)而赢得了电影人士的赞赏,以此作为向默片时代好莱坞的致敬。②只有德·帕尔马仿佛被倒进了污物桶里一般永远翻不了身。正如他在最近的一次访问中提到的那样,他的电影受到过世界各大电影节的邀请,却从未获得纽约电影节的提名。“说来有些讽刺,我从未受邀在我家乡的电影节上首映我的作品。”

出于他无法揣测的原因(“我不知道我做了什么让他们如此愤怒,”他告诉我),布赖恩·德·帕尔马是所有同类艺术家中惟一一个仍为自己作品中的暴力而受到惩罚——被钉上耻辱柱——的导演。仿佛他继承了已故的萨姆·佩金法(Sam Peckinpah)①身上魔鬼的犄角。无可否认,德·帕尔马在他的电影创作中过于热衷于使用血浆。血腥的场面如,《魔女嘉丽》里,猪血劈头盖脸地倒向舞会中的嘉丽;在《狂怒》(The Fury)的高潮部分,约翰·卡萨维茨(John Cassavetes)像人体炸弹一样被引爆,整个银幕被血迹浸染成一幅浓墨重彩的油画;《疤面人》(Scarface)开场时肢解人体的画面以及结尾处巴罗克风格的屠杀(意大利作曲家威尔第(Verdi)的歌剧伴随着武器的咆哮);《剃刀边缘》(Dressed to Kill)中剃刀的挥砍,等等等等,不一而足。而所有这些都让人们把德·帕尔马看作是萨德(Sade)的忠实信徒。但是,如果每个在影片中设计出别具匠心的流血场面的导演都要因此而受到诅咒的话,那么在通往地狱的路上,德·帕尔马决不孤单。然而真实的画面却是只有他一个人形单影只地接受惩罚。马丁·斯科西斯在《出租车司机》(Taxi Driver)中把番茄酱涂满墙纸来制造血腥的场景,在《赌场风云》(Casino)中把人的脑袋像西瓜一样摔得稀烂,在重拍的《恐怖角》(Cape Fear)中让观众置身于一个充满痛苦,阴森恐怖的世界,而这一切都无损于他的声誉。评论家们一直对斯皮尔伯格影片中描写的残忍诡计视而不见,任由他令观众恶心作呕,还认为这是为观众好。当看到吴宇森、罗伯特·罗德里格斯(Robert Rodriguez)或是大卫·芬奇(David Fincher)这些“杀人专家”走近时,人们都会望而生畏,害怕地躲到街道另一边。大卫·芬奇的《七宗罪》(Seven)就像一个拙劣的外科手术一样令人毛骨悚然。昆丁·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)的名作《落水狗》(Reservoir Dogs)中有一场臭名昭著的酷刑审讯,像梵高一样割下耳朵,然而为纪念该片上映十周年而发行DVD时仍是盛况空前。 为什么会这样呢?

这其间的区别在于以上这些描写暴力伤害的导演们主要反映的是男人间的勾心斗角,他们为了金钱,女人,赌博和地盘而斗得你死我活——为了争得愚蠢的上风而永无宁日。然而,在德·帕尔马的惊悚片中,女人成为了锁定的受害者。他用摄像机对那些女性受害者肆意的戏弄、爱抚,延长致命一击前折磨的过程。观看这些被大肆渲染的虐杀场景,使得观众从某种意义上成为影片中凶手的同谋,从而违背了美学上要保持距离的法则。德·帕尔马借鉴了希区柯克把谋杀拍成诱惑,把诱惑拍成谋杀的手法,然而却被指责为是糅合了暴力和窥阴癖,使低俗变为色情,色情变为低俗。对许多人来说,最令他们诧异的是德·帕尔马在《凶线》和《剃刀边缘》中如何将他当时的妻子南希·艾伦(Nancy Allen)像一道大餐般呈现在观众面前,仿佛要上演一场他自己的婚姻偷窥秀(而另一些人则赞赏他乐于分享的慷慨)。评论家维罗妮卡·金恩(Veronica Geng)则持有与普遍舆论不同的观点,在她看来,德·帕尔马在《剃刀边缘》中将性与暴力分离,把暴力描写成恶劣的,非自然的对性的入侵。然而更为普遍的观点是德·帕尔马将女性客体化,从而可以将女人们脱得一丝不挂,激怒她们,用钉子将这些芭比娃娃们刺穿。

的确是庞大的钉子。刺穿是在德·帕尔马的影片中反复出现的意象。这种刺穿可以被理解为男性阴茎的入侵,一次象征性的强奸,把女人穿透而亡。当《替身杀手》(Body Double)公映时我也在场,那真是个悲剧。影片中,德·帕尔马用低角度俯拍一把电钻,如同一个钢的阴茎般,直插入一个仰卧女人的身体。这个臭名昭著的镜头让所有的观众都倒抽一口凉气。这个意象是如此直白地具有挑衅性,以至于让人怀疑德·帕尔马是有意要激怒女权主义者们。他甚至在影片中变本加厉地表达这样一个意思:“你以为这很糟糕?——事实上这能令你兴奋。”不出意料,女权主义者们果然愤而号召抵制这部电影。如果德·帕尔马真的是有意而为之,那么只能说他失算了(他事后也这样承认)。而当影片中,那把电钻把受害者的身体洞穿,直刺入到她身下的地板时,吸气的声音变成了嘘声。德·帕尔马成了众矢之的。媒体从此认定他为“好莱坞仇视女性的人中最邪恶的一个。”直到如今,这个被妖魔化的形象仍然与德·帕尔马如影随形。尽管著名的影评家波利娜·凯尔(Pauline Kael)对他的影片《越战创伤》赞誉有加,认为这部影片对越战中一名被俘越南妇女惨被奸污的遭遇进行了勇敢坚定的描述,从女性立场上讲,是对仁慈和公正的啼血呼唤。然而,观众却对《越战创伤》了无兴致。对他们来说,这部电影太过阴沉,令人沮丧。德·帕尔马也没能挽回他的声誉,敌视者仍把他和美国作家诺曼·梅勒(Norman Mailer)相提并论,名列男权主义黑名单之中。

德·帕尔马在《越战创伤》后拍的下一部片子,几乎令他被导演行业扫地出门。1990年,德·帕尔马开始拍摄由汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe)的畅销书改编的电影《虚无的篝火》(the Bonfire of the Vanities)。这部影片从一个扭曲的视角剖析了各种社会现象,如贪婪的社会钻营,庸俗小报的狂热,艾滋时代曼哈顿赌博式的机会主义,唐纳德·特朗普(Donald Trump)这样的巨富之人①,以及女人气的塔夫绸裙子。德·帕尔马作为好莱坞公认的恐怖大师,执导沃尔夫这部贺加斯(William Hogarth)②风格的张狂作品,令人疑窦丛生也引发了不少争议。的确,德·帕尔马的两部早期作品,《祝福》(Greetings)和《嗨, 妈妈!》(Hi, Mom!)是两部粗糙的反体制讽刺剧(“《祝福》肯定是最早坦然接受涂鸦一代青年的电影之一”威尔弗里德?席德(Wilfrid Sheed)在《君子》杂志中这样指出。);《天堂魅影》(Phantom of the Paradise)极为大胆地脱离常规;他影片中大部分的惊悚时刻都包含着带刺的幽默。然而过于“直接”的喜剧将德·帕尔马局限于就事论事。尽管他的视觉效果堪称出神入化,然而在世俗世界中却缺乏城府。他不具备一种被称为“刘别谦式触动” ③的技巧,无法驾驭沃尔夫这部包括了甜蜜通俗剧和对深刻社会透视的车子,从容地在熙攘的人群中穿梭,而在这个高危地段,偶有失足就可能促发连锁反应,引起轩然大波。这部影片的演员阵容同样令人担忧。汤姆·汉克斯(Tom Hanks)在饰演谢尔曼·麦科伊(Sherman McCoy)这个狡诈的华尔街证券商人和“宇宙主宰者”时显得太过殷勤正常了。此外,德·帕尔马还把那个受雇用的英国记者的角色改写一番,交给布鲁斯·威利斯(Bruce Willis)饰演,他的傻笑有些装疯卖傻的味道。为了避免种族摩擦,制作人还对沃尔夫小说中执拗的犹太法官进行了身份移植,把他变成了一个黑皮肤的所罗门王式的人物,由黑人影星摩根·弗里曼(Morgan Freeman)饰演,讲着适合他身份的冠冕台词。然而这些处理都不足以安抚那些反对者们,他们认为,沃尔夫这个经营种植园的南方白人花花公子,是在兜售一些幼稚的脸谱化的概念,错误地以为对布朗克斯①贫民区的描写可以迂回地反映非洲大陆最深处的境况。这部戏的制作成了一个警戒标志密布,地盘争夺激烈的战场 。同时该片制作成本昂贵:这部戏中最蔚为奇观的镜头之一是一架协和式飞机在橙色的天际朦胧地现身,如同是从未来世界翩然而至。光拍摄这一个镜头所花的金钱就抵得上德·帕尔马早期三部电影成本的总和。

[2]