首页 -> 2004年第4期

影像里的婚礼

作者:于东田

之所以想到这个题目,是因为现实里好几个朋友陆续结了婚,更是因为买了一套小津安二郎的DVD,一张一张看下来,大师后期的几部重要片子叙述的,不是爸爸嫁女儿就是妈妈嫁女儿,拍得很有意思。

于是,看过的电影里的婚礼场面过洋片似的在我脑海里交替着闪现。婚礼出现在电影里无非分成这几种类型:婚礼作为影片故事的开端(《教父I》);婚礼作为影片故事的终结(《毕业生》、《晚婚》、《我的巨型希腊婚礼》);影片以婚礼场面贯穿(《黑衣新娘》、《白》);婚礼发生在影片中间,起到转折作用(《巧克力情人》、《地中海》、《早安,巴比伦》、《地下》);影片表现的就是婚礼的过程(《血婚》、《真爱》、《四个婚礼和一个葬礼》、《喜宴》、《爱,昏了头》、《祖斯与佐》)。

婚礼蹦极种种

最喜剧的婚礼VS最悲惨的婚礼

《爱,婚了头》(La Noce,俄、法)给“好男人”、“傻男人”和“走运的男人”划上了等于符号。矿工米申卡青梅竹马的女朋友塔尼亚,在离开家乡多年以后回到他的身边。米申卡心里除了美人塔尼亚就没有过其他女人,所以他就老老实实地不计前嫌,也顾不上妈妈的反对一定要娶她。婚礼前,为了给新娘买耳环,米申卡被朋友怂恿着喝醉了酒,抢劫了别人。婚礼进行到一半,米申卡被送进警察局——他抢劫的人居然是新娘的姨妈,为了出监狱结婚,他看也没看供罪书就签了自己的名字,随时准备逮捕他的警察局长跟着他回到了婚礼上。塔尼亚的暴发户旧情人出现了,带着人要抢新娘——一系列闹剧以后,结局很圆满:米申卡甚至非常高兴地收养了妻子和旧情人的私生子;

《黑衣新娘》(The Bride Wore Black,法)和《血婚》(Bodas de Sangre,西班牙)里的婚礼无疑融合了所有的悲剧元素。前者中反复出现的配乐是经过多种方式变奏的“婚礼进行曲”,在女主角冷静地谋杀五个男人的间隙,我们反复看到过去时空里的她和丈夫从教堂里出来的情景,一对青梅竹马的爱侣携手走下台阶,相视一笑,正准备与子偕老,那颗子弹不期而至,鸽子“呼啦”一阵飞得遮天蔽日——特吕弗用一场生死契阔的悲剧,把一个天真浪漫的小妻子变成了冷酷的复仇女神;后者也是让新娘在结婚的当天变成寡妇,绍拉把从喜到悲转换的过程完全通过舞蹈展现出来,营造了优美的形式感和庄严的仪式感。宛如一部乡村版的《罗密欧与朱丽叶》。

最无可奈何的婚礼VS最称心如意的婚礼

《晚婚》(Late Marriage,以色列)是一卷既刺激神经又令人心碎的胶片,欢笑嬉闹的喜剧外壳丝毫没有削弱内涵表达的严谨。真实世界的冷酷与真挚、残暴与温柔、妥协与争取,被如实地再现。影片混合了几种落差极大的元素:古典的——无论渴望婚姻还是保卫爱情都用了邪门的法子——相对于现代都市的背景;激情的性爱与幽会相对于公式化的相亲;公开的婚礼相对于秘密的私情;家族的尊严相对于个人的渴求;上一代人的选择相对于下一代人的取舍;男人相对于女人;甚至个人的行动相对于他本人的思想——正是这一系列的大落差,赋予了一部取材普通人日常生活的影片以惊心动魄的魅力。

“性”可以等同于“爱”吗?“爱”是走向婚姻之路的通行证吗?对这两个问题回答“是”还是回答“不”——哪一个更符合人性?片子最后,三十一岁的爪爪终于结婚了,他穿着礼服,对着镜子,仔细看着自己戴上婚戒的手,眼神无辜而茫然,这位哲学博士生似乎有点质疑自己存在的真实性。爪爪的婚礼很热闹——他到底娶了谁?他在婚礼上表现如何?片子的结尾非常精彩;

《我的巨型希腊婚礼》中的杜娜也是个三十岁还未谈婚论嫁的人,与曾经沧海的爪爪不同的是,她的感情生活是一片空白,没有比较就没有挑剔,没有差异就没有矛盾。像童话里的王子吻醒了公主,杜娜一旦邂逅了她的白马王子,在心门打开的一瞬间就注定了一场不屈不挠的争取,最后修成正果——“王子和公主结婚了,从此过上了幸福的生活。”

最节外生枝的婚礼VS最顺理成章的婚礼

《对不起,爱上你》(法)里,新郎在结婚的当天就暗恋上了自己的那位虽然徐娘半老却依然风韵犹存的丈母娘。如果这位丈母娘是别人,你一定认为是编导瞎编乱造,耸人听闻,可她是曾经被评论界描绘为与地、风、火共同构成世界的Catherine Deneuve——所以一切成为了必然。对“法国风情”最模糊但又万无一失的一种诠释就是:他们能够把不可能的变成可能的,善于把可能的变成合理的——无论银幕上下;

《真爱》(True love,美)以播放订婚录像开始,早早就宣布这对好青年要结婚了,虽然中间吵吵闹闹、纠纷不断,但他们依然举行了婚礼,成了眷属。丝毫没有观众期待着的突然转折:邂逅别的爱侣、悔婚或者逃婚。

畸零婚礼之种种

魔幻婚礼——

《梦》(Dreams,日)是黑泽明拍摄的一个容纳了八个短片的电影。第一个故事里的小男孩目睹了一个狐狸娶亲的场面。狐狸们是人扮演的,妆化得很简单,像小孩子的涂鸦,气氛却营造得特别神秘,行为节奏的处理像演出能乐。

《巧克力情人》(Like Water for Chocolate,墨西哥),痛失爱人的妹妹把眼泪滴进了姐姐的婚礼蛋糕,于是参加婚礼的人都抑止不住地抽泣着,把婚礼折腾成了葬礼一般。

《地下》(Underground,南斯拉夫)里婚礼的举行是以一个近乎荒诞的故事为背景。在婚礼上,一个残酷的真相暴露了:战争已经结束了十几年,而生活在地下的人们竟然一无所知!利用与被利用,压迫与被压迫,秘密与谎言,纠葛得让人喘不过气来。人们无法在幻灭以后维持地下的生活,婚礼被迫中断了,而继续时,所有参加婚礼的人,都已经不在这个世界上,举行婚礼的悬崖渐渐脱离的陆地,变成了一座悠游的岛屿,热闹中透露的诡秘令人心思沉重。

没有完成的婚礼——

《祖斯与佐》(Zus&Zo,荷兰)里,一个表面平静的中产阶级家庭,因为最小的弟弟宣布要和女友结婚而一石击起千层浪,三个姐姐顿时惊慌失措——因为父亲的遗嘱上写明:小儿子结婚以后可以继承海滨的别墅。三个姐妹都将别墅当作自己青春年少浪漫情事的见证者,以及在当前生活的洪流中溺水时的救生艇,希望靠它改变自己日趋公式化的绝望生活,实现自己的愿望。可即将面对的现实是:小弟弟结婚以后会卖掉别墅,姐妹们将失落生活的重心——混乱之中,越来越多的秘密和谎言暴露了出来。弟弟的婚礼没有完成,倒不是姐姐们捣的乱,而是他本人最后向自己的真实性情妥协了,

联盟杀人狂的婚礼——

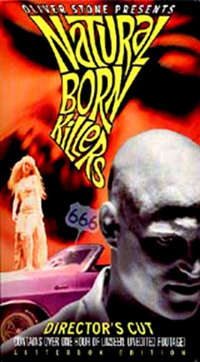

《天生杀人狂》(Born to Killer,美国)的婚礼场面是这样:没有教堂,没有祝福,从大峡谷吹来的狂风带走了新娘的头纱,锋利的小刀让两人的鲜血流淌在一起——婚礼过后,这对男女踏上了万劫不复的不归路。

根本不存在的婚礼——

《白色婚礼》(Noce Blanche,法),未成年少女与中年男老师一段孽缘,导致了两人生活的急剧改变。动荡以后,男人来到少女最后居住的房间,看着床上铺的床单——干净、洁白——发呆。白色有了,却没有婚礼,整部片子连提也没有提过“婚礼”,可在每一段爱情开始的时候,或多或少,那心里都存着一分期望收获果实的憧憬吧。只不过《白色婚礼》里面那朵爱的娇花绽放得不合节令,经不起一次寒潮的袭击,早早地败坏了。

最“电影”的婚礼——

《早安,巴比伦》(Good Morning, Babilonia,意),一对来自意大利乡下的兄弟担任了格里菲斯的巨制《党同伐异》的布景师,他们和两个女演员的婚礼是在自己制作的庞大布景下举行的。格里菲斯是他们的主婚人。想象中的人物、附会的故事与光耀电影史的大师、历史上曾经发生的事件相遇,宛如后现代主义的拼贴作品,似真又还非真。

在最极端的时候,生活和电影是一对同谋,共同策划着一场现实;而大多数时间,生活和电影是平行的,共同揭露着同一种真理:

有时,爱情是不能征服一切的——或者说,爱情从来就没有征服过一切——再或者说,爱情不是征服他者的武器。它与容貌一样,是必须服从自然规律,向时间与环境妥协的。然而,婚礼就像是照相机,它把最美好的时光和最美丽的表情留存下来,用以或延缓或加速、或抵抗或终止着爱情的消失——在现实里是,在影像里也是。