首页 -> 2006年第1期

陆费逵人品和创办中华书局动机考辨

作者:汪家熔

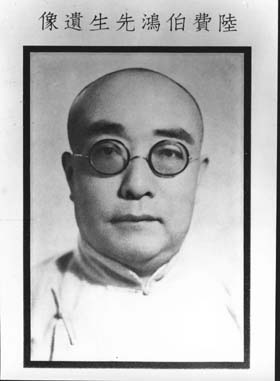

一、被毁坏声誉的陆费逵

陆费逵(字伯鸿)是中华书局的开创者。对于他和中华书局的成立,近年的出版史有一则“定评”。这个“定评”的原始版本来自郑逸梅老人的《书报话旧》。他说:“1911年,推翻清朝的革命潮流,奔腾澎湃,不可遏止。这时商务印书馆当局对于发行下学期的教科书大为踌躇。他们觉得,如果仍旧印那些‘龙旗向日飘,皇帝万万岁’的课文,深恐革命成功,数量很多的封建陈腐的教科书,就将成为废纸,这不是一笔很大的损失吗!但又觉得,要是编印革命教科书,却又不能公开,万一革命不成功,那就要触犯清廷,如何得了。考虑再三,均无妥善之计。商务当局想到了那个被称为‘智多星’的陆费伯鸿,于是便找他来商量办法,他却很肯定地说:‘清室有二百多年的基业,那些督抚疆吏都是能员,侦缉革命党,何等严密,且政府拥有相当兵力,虽不能抵抗外敌,但处理内乱却是绰绰有余,所以革命决非短时期所能成功。下学期的教科书,还是一仍其旧,毋需更动。’商务当局听了他这番话,也就决定印行旧本了。事实上,陆费伯鸿所说的话,不是由衷之言,他是有他的打算的。他自以为‘蛟龙非池中物’,这正是别谋发展的大好时机。他目光锐利,看到清政府朝政日非,民情激昂,革命党人抱着牺牲精神,仆一起百,再接再厉,革命成功,即在眼前。所以他一方面若无其事地敷衍商务,一方面秘密邀请到了几个关系比较密切的同事,如戴克敦、陈协恭、沈知方等,每晚集合在宝山路宝兴西里他的家中,商讨编撰新教科书事宜。但编成了不能公开付印,因为一方面不能给商务当局知道,一方面又须避清吏的耳目,普通印刷所也不敢承印这种所谓‘大逆不道’的革命书册。不得已,托鸭绿江路日本人所经营的作新印刷所……到武昌起义时,书已十成八九……于民国元年元旦开幕,名为中华书局。一套合于新时代的新课本《中华教科书》,赶印齐全,春季开学,各校都采用《中华教科书》,商务所印的许多内容陈旧的春季课本,顿时成为废纸。”[1]

这段引文长了些,但必须引,因为不少人把它当作定评来引用。这个定评是说,陆费逵用违心之论让商务印书馆在辛亥革命前夕误判时局,而他乘机夺得头筹,也就是对陆费逵发家的品格作了结论。《书报话旧》的“话”就是明代“话本”的话,就是随便说说,是篇闲聊文字,不值得为它花费笔墨。但既然几乎所有的出版史,甚至大学统编教材都将它作为历史档案在演绎,就改变了文字的性质,就值得考辨而不能马虎。因为这事关一个人品格的究竟。

研究这段文字可以发现有几个问题:

最容易辨别的一条是,郑逸梅写陆费逵哄骗商务当局的话,用了引号标注。事情发生在郑逸梅写作前72年,除非能证明商务和陆费逵交谈时,10岁的郑先生在旁记录,并把记录带回家,否则又没有交代材料来源,就历史研究而言是难以采信的。然而,国内有一统编的供大学使用的出版史教材,不仅照抄了这个故事,而且还将“商务当局”改成“于是高梦旦、夏瑞芳等找陆费逵决策”。——这位教材的编者似乎也在场!这种学风实在令人惊讶。

其次,没有时间坐标。如果商务当局请教陆费逵,必然有一个具体的,或差不多的与历史有关的时间。这个时间距离1912年元旦有多长至关重要,——要够编印“全套课本”。郑的文字里有两个时间。一个是引陆费逵的话:“革命决非短时期所能成功。下学期的教科书,还是一仍其旧”。那就只能是武昌起义之后。一处是郑描写陆的心灵真实:“革命党人抱着牺牲精神,仆一起百,再接再厉,革命成功,即在眼前。”“仆一起百”则是孙中山组织的历次利用会党在沿海的武装起义。孙中山这些军事冒险,每次很快就被清军扑灭,民众没有预计孙先生组织的“革命成功,即在眼前”的企望。又说:“到武昌起义时,书已十成八九……于民国元年元旦开幕,名为中华书局。”郑先生在此则又点明了是在武昌起义前很长一段时间。

再次,郑逸梅又说:陆费逵编好了书要印,既怕商务和官吏知道,就“托鸭绿江路日本人所经营的作新印刷所……到武昌起义时,书已十成八九……”。“书已十成八九”就不仅仅是编好,而且是已经印刷成书了。郑先生对印刷并不在行。从清末一直到20世纪50年代中,书页都是发给装订作附近的家庭妇女“外发工”去折页的。小学教科书则在1922年前连装订也是发给她们钉,装订作只做配页和切边两项技术活。事涉成本,日本印刷所也只能这样,印大批“反满书”谁也瞒不了。郑逸梅故事里如果讲编纂好了课本还可以,说到武昌起义时“书已十成八九”,就难解释了。清廷垮台是必然的,但武昌起义前具体日程表还没有。说顶替商务印书馆的书,“各校都采用《中华教科书》”,实在是一笔大数。印那么多书,从商务的课本营业额推算,成本大概要六七十万大洋。这笔难以确定收回日期的成本由谁垫付?够全国用的这些教材堆在什么能保密的地方?

有一位中华书局出版史上没有人提过的真正发起人陈寅。他有一段十分重要的文字:“客岁革命起义,全国响应,阴历九月十三日(11月3日),上海光复,而苏杭粤相继下。余于九月十六日(11月6日),与同志辈共议组织中华书局。良以政体改革,旧教科书胥不适用,战争扰攘之际,未遑文事,势所必然。若以光复而令子弟失教,殊非民国前途之福也。协商数日,遂定议,一面编辑课本,一面经营印刷发行事宜。”[2]这有具体日期,才是中华书局的发源。

最后,郑逸梅用引号标出商务课本里有“龙旗向日飘,皇帝万万岁”等文字。如果要他,或照引他的先生,指出在哪种课本哪册哪课有那些文字,恐怕难以回答。晚清的小学教科书,只有1898年无锡三等学堂的、后来称作《蒙学读本全书》的第二册,学日本,卷前有赘课,用了28个字赞颂了皇帝。此外,所有课本都继承传统识字课本,内容都不涉时政。所以说,商务课本有这10个字,是无中生有。

下面,我从考辨史实的角度继续对这段定评文字进行探讨:

1903年至1912年初与陆费逵同在商务的蒋维乔,1947年4月在《人文》季刊上发表有《民元前后见闻录》。张静庐把其中一节收录在《中国现代出版史料丁编》第395—399页,题名《创办初期之商务印书馆与中华书局》。只要翻翻其中讲中华书局创办的221个字,就可以发现郑逸梅的七百多字就是从此而敷衍。但蒋维乔221字里完全没有郑逸梅加引号的陆费逵哄骗商务当局的文字的影子,也没有说过商务课本有“皇帝万万岁”。

二、认识陆费逵要从1906年开始

陆费逵早年参加革命小组织日知会,1905年任《楚报》主笔,因言论忤当局逃亡上海。他先后在昌明公司上海支店、文明书局任编辑,从此与出版结下不解之缘。

陆费逵在昌明公司,发起组织新书业商会,任评议员兼书记,编辑《图书月报》。他在《图书月报》上根据日本统计数,1906年发表有《中国书业发达预算表》,认为我国要达到日本的读者购书水平,按人口推算每年应有2.8亿元营业额。当时实际还不足0.4%,书业有着广泛的发展前途。当时上海的书业有百余家,但绝大多数是小店。1902年最大的是文明书局,1903年是商务印书馆。1904年商务印书馆的《最新教科书》挤掉了文明书局的《蒙学读本全书》。商务印书馆是中日合资,它们的课本虽没有宣传日本,但“利源所在,主权所在”。陆费逵痛心“以堂堂大中国,竟无一完全自立之书籍商”[3]8-9。他对日本侵入我国教科书出版的看法,用发表于1906年的文章《著作家之宗旨》一文中的一段,能一以贯之。他说:“试一考夫全国学堂所用之书,有不令人悚惕者哉!彼日本于满洲何亲,而干戈甫息,遽令嘉纳谋其教育。我国教育之萌芽未茁,而营书业仪器业于我国者,踵相接也。吾国民犹未醒乎!印度为英人教育所熏化,台湾为日人教育所熏化,已非复前此之印、台人矣。书籍诚最善之无形感化物,最精之灭国无烟炮哉。吾学识浅陋,不能为读者广征博引,吾惟愿读者读波兰亡国史、越南亡国史、埃及史、犹太史;吾更愿读者参英美之国民读本,日本之小学读本,及吾国外人所编各教科书而读之。呜呼,吾神怆矣!”[3]13 在《图书月报》第3期上,他的《同业注意》一文,提出抵制学部即将实行的国定教科书、外资侵入出版、洋纸侵入这三者对我国出版构成的威胁[3]14-15,他懂得“书籍诚最善之无形感化物,最精之灭国无烟炮哉”。面对当时中日合资商务印书馆教科书占了全国最大份额的实际,他甚至说出了“吾恐衡其得失,不如不兴教育之为愈矣”[3]9。他早期对我国教育和出版状况的慷慨陈词,表现了他的爱国热忱。这才是真正的陆费逵,也是他创办中华书局的动力。

[2]