人的卑琐与伟大

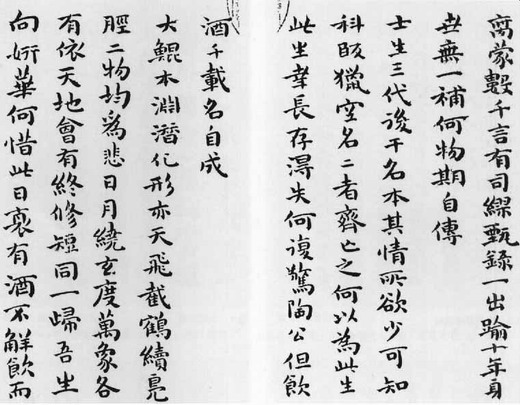

祝允明的《述行言情》组诗,共有五十首,作于三十岁。当时他已五次应乡试,都没有考上举人(三年后中举,但再也没考上进士),心情郁闷,便作了这一组诗自抒怀抱。第二十七首头四句是:

大仪靡停运,百生岂淹息。

丽天星汉度,附地虫鸟疾。

“大仪”即太极,在中国古代哲学中,指产生并支配天地宇宙的一种不可见的内在之物。“百生”即世间一切运动之物。这四句写宇宙运转不止,万物生生不息,群星和银河在天穹上时刻移动(“丽”是附着的意思),虫儿、鸟儿在地面上迅急地飞舞。诗人从至大和至微两方面写出整个天地宇宙的运动,浑浑灏灏,景象极其壮观。然后,在此背景上,写出自己的活动:

把策诣有司,五往五见黜。

“把策”,握着马鞭。这两句,不过是说他五次应试,五次失败,怎么也不能算是惊天动地的事情吧?作者却把它放置在无比壮丽的宇宙背景上,实在是很不寻常的写法。

但是,如果知道祝允明对个人生命的看法,就不会对此感到奇怪了。《述行言情》是组诗,彼此之间可以相互参照。这一首头二句就是:“昔受皇灵命,结此轩奇姿。”意思说自己禀受了天地之灵气,生就不凡之材质。还有《大游赋》的头二句是:“允明以为宇宙之道,于我而止矣!”《和陶渊明饮酒》:“遐览天地间,何物如我贵?”都是把自我视为天地宇宙间最高贵最伟大的存在。

在中国古代哲学中,本来有天、地、人为“三才”的说法(《周易·说卦》),并且认为人是“天地之心”(《礼记·礼运》),这比西洋古代哲学要重视人的地位。但是,在过去的历史上,“人”是被作为一个整体看待的,人的高贵与伟大,表现在“人伦”即人类的文明准则上。至于具体的个人,只是依附于“人伦”而存在,反而是渺小不足道的。到了明代,哲学观念发生重大的变化。所谓“人为天地之心”,被理解为每一个具体的个人都禀有宇宙间最高贵的品质,具有无限可能性。这就是祝允明所说的宇宙之道于我而止,天地之间以我为贵。

但是,“我”的高贵与伟大,毕竟只是一种内在品质或可能性,至于这种品质或可能性是否得到实现,却受到环境的约制。回顾“把策”二句,就是包含了双重意义:自我既是天地宇宙之灵,又是那么卑琐可笑,一次一次地考什么可怜的举人,还总是失败而归!

以下就此加以发挥:

岩栖岂无尚,廛托病多役。

钱刀坏心气,霜露损毛质。

憔悴勿复言,流尘蒙白璧!

虽然也有隐居的念头,但托生于市廛,有多种需求,有家室之累,怎么就能够隐居呢?没有钱,使人心情变坏,各种各样的烦恼,把人折磨得衰老了(“损毛质”谓头发变白)。这样来看,人是多么卑琐可笑!

但一切的一切,归根结蒂,“流尘蒙白璧”才是最大的悲哀。流尘指岁月的痕迹,白璧譬喻人的内在品质。一个人所具有的高贵禀赋,不能在现实中得到实现,最终将化为乌有。特别是祝允明,自视甚高,确实也有出众的才华,他是无法忍受这一点的。

通常,中国文人在仕途不利时,常表现出对世俗荣名鄙弃的高姿态。如西晋的左思,久在京都,无由闻达,就宣称要“振衣千仞岗,濯足万里流”(《咏史诗》)。本是为世所弃,偏说有意弃世,气魄果然很大,却难免有些矫情。这种自我安慰的办法,对祝允明就没什么用。他不是没有自己的人格理想以及自我认定的道德追求,却不肯以此否定世俗生活,否定对物质与荣名的向往。因为他知道这是自己内心中真实的欲望,饰以虚辞,陷于可厌的“恶伪”,还不如承认自己的卑琐。

再说下去,人的内在品质之实现,在具体的社会中,就有具体的形态。在祝允明的时代,名利官位,都是一个文人自我肯定的条件。所以,这首诗中,他虽然空泛地承认了“岩栖”即隐居是一种可取的生活方式,实际上是不愿如此的。《和陶渊明饮酒》诗说得更清楚:“士生之代后,于名本其情。”如果不做官,不能闻达于世,又怎么能够显示自己超群出众的“白璧”之质呢?这又是一个矛盾:追求名利使人显得卑琐,不追求名利人又无法实现他的内在品质与可能性。这样来读,此诗又显得颇为有趣。

|