首页 -> 2007年第5期

对“有价值问题”的探讨

作者:朱庆飞

2.引进生活中的实际问题。

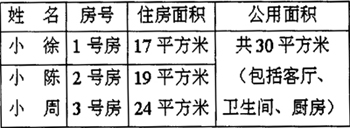

学生的生活是学习数学的一个重要基础,引进现实的、有意义的、富有挑战性的生活实际问题更能使学生感受到数学的作用,也更能激发起学生解决问题的热情。如我们学校的一位老师在《按比例分配应用题》的应用练习中,设计了这样一题:前不久在老师住的那幢楼来了三个从外地到我们这里工作的人,小徐、小陈和小周,他们三人合租了501室一套房:

每月租金540元,他们三人该如何分摊房租?写出你认为最合理的设计方案。

学生有的按住房面积的比按比例分配,算式是540× =153(元),540× =171(元),540× =216(元);有的学生是把公用面积平均分配给3人,按27:29:34分配,算式是540× =162(元),540× =174(元),540× =204(元)。

再如有关时间的计算,我出示印有一张温州火车站在9:00-12:00之间的真实火车时刻表。时刻表中有这样一些信息:在9:00-12:00这段时间里,从温州火车站发出的各辆火车的车次、火车行驶方向、沿途停靠各站时间、到达终点站的时间等。根据这张时刻表,要求学生解答类似于下面的一些问题:①写出在9:00-12:00这段时间中,从温州发出的去下列方向的所有火车车次;a)去杭州; b)去北京;②小红同学在9:20到达温州火车站,她想去杭州,可以乘哪几次火车?最快的是哪一次?到达杭州是几时?从金华到杭州要多少时间?有关看火车时刻表的一些实际问题都可以进行提问、解答。

3.改造课本中的练习题目。

按前面对有价值问题的认识,我们可以发现课本练习中的很多题目只能算是训练性的题目。有时,我们可以对一些练习题进行改造,使之成为“问题”。五年级数学书上有这样一类行程问题:小红和小强从相距800米的两地同时相对出发,小红每分行65米,小强每分行70米,4分钟后两人相距多少米?我们在学校的一次质量调研中把它改造成:在一条笔直的公路上,小红和小强从相距800米的两地同时出发,小红每分行65米,小强每分行70米,4分钟后,小红和小强两人相距多少米?(请你从不同的运动方向去考虑问题。)显然这是一个没有规定运动方向的开放性问题,需要学生从不同的运动方向去考虑。第一种是相对而行,算式是800-(70+65)×4。第二种是相背而行,算式是800+(70+65)×4,第三种是同向而行,小强在前,800+(70-65)×4,第四种也是同向而行,小红在前,800-(70-65)×4。这样的改进比一般性习题更容易引起学生思维的紧张度,更能使学生整体把握行程问题的结构特征。

(三)有价值的问题怎样呈现

有价值的问题该以怎样的形式呈现?我们认为问题的呈现形式应多样化,可以是表格、图形、漫画、对话、文字等。新教材在问题的呈现形式上可谓生动活泼,也给我们提供了范例,就几种主要形式简单列举如下。

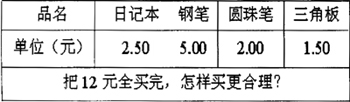

1.表格式。例如,在教学小数加减计算时,可选取生活中学生常见的购买学习用品这一生活素材设计表格式应用题:

这类是教师自行设计的,另一类表格式更多的是生活中的票据,把这类表格式的票据呈现给学生,能够让学生感受到数学学习与实际生活联系得紧密性。

2.文字式。并非传统上的纯文本形式,而是带有一定的应用文格式,如通知、借条、广告等。学习了小数加、减法这部分知识后,可设计这样的题目:新华书店门口贴了一则广告:今天新到以下书籍,欢迎购买。《谈谈新的学习方式》5.35元,《童话大王》3.85元,《脑筋急转弯》11.1元,《新十万个为什么》10.9元,《我们爱科学》8.00元,《趣味数学》6.9元。请问:① 看到这则广告,你首先想到什么?② 你最喜欢的两本书是什么?需要多少钱?③ 哪种书最贵?哪种书最便宜?比一比相差多少。④ 你还可以提出哪些数学问题?

3.漫画和对话式。新教材中的问题,大多是以漫画和对话的形式呈现的,非常生动,小学生很喜欢。如三年级的“0和任何数相乘都得0”教材中,用了一幅漫画“七仙女摘蟠桃”,再加上“七仙女”和小精灵的对话来呈现问题。

4.图形式。这也是新教材中呈现较多的一种形式。图形,既可以是图画,也可以是真实的图片。在教学万以内的减法中,教材就借助于云南之游的情境,一方面,为自然地从实际生活中提出数学问题提供了很好的素材,另一方面,也为学生提供了一定的学习地理知识的机会。如,昆明的标志性旅游景点石林,大理的三塔,丽江的玉龙雪山。

5.视频式。教学信息化逐渐提高,教师利用和制作视频媒体的能力也逐渐提高,利用视频来呈现数学问题也较容易操作,小学生也喜闻乐见。一位教师在教学“行程问题”时,首先利用视频播放了一段从空中拍摄到的洞头“五岛连桥”的壮观场景,并配上解说词。然后,要求学生找出相关的数学信息,提出数学问题。这段视频既呈现了数学问题,又激发了学生对家乡建设成就的自豪感。

21世纪是一个信息化时代,瞬息万变的信息充斥着人们的生活,人们必须随时根据不断变化的信息进行决策、做出选择。审视数学教育的目的,不仅仅是让学生学到一些数学知识,而重要的是让学生学会在这个丰富多彩、充满疑问、有时连答案也不确定的世界里生存,每一个国家都希望有更多具备数学修养的人才,但不是希望所有的国民都成为数学家,其目的是想借助数学知识,对实际问题做出有条理的分析和预测。因此,小学数学“基于问题”教学非常有现实意义,本文对“有价值问题”的探讨,仅仅是课题《小学数学“基于问题”学习主题构建的探索》研究的开始,良好的开头是成功的一半。

参考文献:

[1]《课程改革与学习主题构建》科学出版社.

[2]《走进新课程:与课堂实施者对话》朱音菊.

[3]《数学教育展望》 华东师范大学出版.主编,钟启泉.

[4]《小学数学课程的标准比较研究》华东师范大学出版, 黄建弘,编著.

[5]《教学应重视创设问题情景》小学数学教育2003,1,2.合刊,沈晓东.

[6]《数学问题解决的学习》????重庆市教育科学研究所,李光树.

[7]《基于问题解决的知识建构》清华大学电化教育中心,张建伟.

[1]