首页 -> 2008年第3期

以提高学生发展能力为目标分析影响本科教学质量主要因素的研究

作者:孙莱祥 张晓鹏

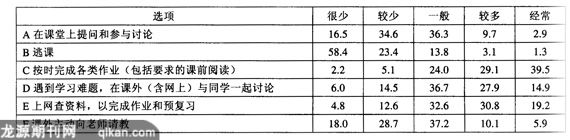

从总体上看,学生学习还是比较认真的,但课堂讨论和课外向老师请教的气氛还不浓,为了提高本科教学质量今后在这些方面应该下更大工夫。

4,学生对高校教师“教”的情况所做的判断

当我们请学生根据自己的经历“对高校教师‘教’的总体情况做出判断”时,他们的回答如下表所示:

该表说明:认真备课、讲解重点且深入浅出的教师处于“一般”和“较多”之间,提供让学生参与他本人课题的机会、在教学中关注到同学的个别差异和仅凭期末考试评定一门课程整个学期的成绩的教师处于“较少”和“一般”之间,其余各项大多属于一般情形。这提示我们,为了提高本科教学质量,必须首先提高教师总体的素质,而要提高教师总体的素质,还有很大的潜力可挖,特别是我们的教师应该更多地提供让学生参与课题研究的机会、在教学中更多地关注学生的个别差异。

我们的调查还显示,在课外,大学生很少与任课教师交流。两个月内一次都没有与任课教师进行过当面或书面交流的大学生分别占到被调查学生总数的65.3%和66.7%。显然,为提高教学质量,师生在课内和课外的互动都应加强。

5,对学习质量影响最大的心理因素及选课主要依据

关于影响自己学习质量最大的个人心理因素,41.8%(最多)的学生选择了“兴趣”,其余依次是思维能力、记忆能力、意志、情感等。由此可见,“兴趣是最好的老师”,为了提高本科教学质量,学校和教师一定要注重提高学生对学习的兴趣。

关于学生选课的依据,按学生的关注度依次为:课程的实用性(27.2%),教师的人格魅力(15.2%),教师的学术水平(11.4%),教师的教学艺术(9.3%),教师的给分情况(8.6%),课程内容具有挑战性(4.3%)。由此可见,目前学生选课最重视的还是课程的实用性。至于何为“课程的实用性”,值得我们深入思考。

另外,对于上小班研讨课、精品课程、实践性教学、双语教学课、参与科研活动、使用实验室等,学生总体都“较为需要”,但参与或利用后总体满意程度为“一般”。

6,要特别重视大学生课外学习和实践的作用

在我们列举的21项本科教学目标方面,学生自我感觉大部分(16项)主要受益于课外而不是课内,这与国外的一些著名的研究结果相似。其中,学生自我感觉受益于课内较多的是专业基础、研究方法、对学科前沿的了解、外语听说读写能力、知识面的拓展等,受益于课外较多的是社会适应能力、对社会的了解、自我反思能力、组织领导能力、团队合作能力等。这提示我们,探讨影响本科教学质量的因素,不仅要注重课堂教学,而且绝不能忽视课外活动等。

平均来看,被调查学生每周上课时间和课外预、复习时间之比约为3:1,而按学分制的标准,每个学分应该课内1课时加课外2小时,显然我们的学生没有严格遵循这一标准,学校也没有严格执行这一标准。这除了学生学习不够自觉、主动的原因外,还和我们的教学管理以及教师对学生课外学习的要求有关。

值得注意的是,50.9%从未参与社团活动,57.0%从未参与社区服务,18.4%从未参与课外体育锻炼。

(本文系国家“高等学校本科教学质量与教学改革工程”中的“高等学校本科教学工作分类评估方案项目”研究的阶段性成果之一,同时也是新世纪教学研究所招标项目“关于影响本科教学质量主要因素的研究”和上海市教育评估院招标项目“基于影响教学质量因素分析的高等学校本科教学评估指标体系研究”的阶段性成果之一,谨此特对教育部、财政部和新世纪教学研究所、上海市教育评估院的资助表示感谢。参加后两项课题研究的还有复旦大学高教所刘凡丰、教务处王颖和朱军,同济大学陈峥,华东理工大学何仁龙,杉达学院陈建新,上海市教育评估院金同康等)

责任编辑 杨裕南