首页 -> 2007年第1期

基于“平台+岗位”的“2+1”人才培养模式的研究与实践

作者:陶剑文 黄崇本

关键词:人才培养模式;岗位系列课程;产学研;双导师制;教学质量评价

目前产学研合作教育的模式大体有四种:[1]第一种是学校企业型,即理论知识在学校学习,需要实习时定期把学生带到企业参观,学生很少动手。这种模式目前仍为不少高校采用;第二种是学工交替型,即按分段式教学的方法,根据需要安排学生到企业短期实习实训,往复多次;第三种模式是学校工程型,即学校和某一工程项目结合,学生学完一定的理论课程,然后参与一个或几个工程项目的全过程,最后回学校总结。这种教育模式往往被建筑、水利、电力、铁道、石油等类高校采用;第四种模式是“2+1”或“N+1”型,即两(或N)年在学校学习,一年在生产现场实习、实训。相对前三种模式,第四种运行模式对产学研合作教育来说更具有本质意义,但此种模式实施起来存在下列问题:一是实施难度较大。这种模式需要学院、企业领导、企业各级人员有更高的认识水平,需要学院与企业人力、物力、财力和精力的部分投入,需要企业创造一个教育环境。二是“2”阶段教学设计定位不明确。“2”阶段教学课程体系设置缺乏岗位针对性,同时,课程内聚度较低、课程间耦合度偏高,导致课程系列连贯性差,教学内容交叠现象严重。三是“1”阶段教学设计缺乏一定的保证,导致该阶段的实践存在事实上的空虚,不能很好地完成预设的教学目标。

“平台+岗位”课程体系的提出及其在浙江工商职业技术学院计算机类专业的推广实践,为“2+1”人才培养模式的“2”阶段教学设计提供了保证。另外,“双导师制”的纳入为“1”阶段的教学实践提供了有力支持。这种基于“平台+岗位”的“2+1”人才培养模式的实践具有如下意义:

第一,该模式是学校转变教育思想观念、认真实施教育教学改革的尝试,该模式的实践又带来了一种全新的教育理念。该模式要求高职高专教育必须与社会主义市场经济紧密结合,提出把用户和社会的需求作为办学的出发点和落脚点,新的教育教学质量观和人才观,确立和建设校企两个育人主体、两个育人环境以及以特色取胜的理念。

第二,该教育模式是专业素质教育的载体。实施该模式的过程,实质上就是实施素质教育的过程。实施该模式的专业从培养目标到课程设置、教学内容、方法、评价体系都进行了较大的甚至是脱胎换骨的改革,已经形成了一套新的体系,而这套体系自始至终都贯穿着素质教育这条线。

“平台+岗位”的课程体系

“平台+岗位”的课程体系即职业岗位基础平台+岗位系列课程。浙江工商职业技术学院信息工程系在教育部教学改革试点专业建设的推动下,积极实践“以就业为导向、以岗位为依据、以能力为本位”的理念,于2002年开始进行计算机应用技术专业课程体系改革与培养方案的研究与实践工作,通过研究、实践、完善、优化的循环过程,已取得明显效果和成果,形成了“平台+岗位”的课程体系和适应社会要求的人才培养方案,研究的成果已应用于计算机类专业的教学计划和教学活动中,并进行了积极的实践,效果良好。

岗位系列课程体系的构建思想以体现“就业需要→确定岗位→确定能力(技能、技术)”的原则,一个专业可以确立1~3个主要岗位和2~4个拓展岗位,不同专业的岗位可以交叉,但主次明确。如计算机应用技术专业的主岗位是:多媒体作品制作员、电子商务技术员、计算机辅助设计员。拓展的岗位有:网络管理员、编码员、计算机系统维护员等。每一岗位的技术(技能)能力由一个系列课程(2~4门理论课程加1~2门实训课程)教学进行培养,形成系列课程链。

职业岗位基础平台的构建通过岗位能力要求和职业发展要求的调查和分析,形成适应计算机类职业岗位要求的基础平台,主要包括专业基础平台与职业发展素质平台。

“2+1”人才培养模式

“2+1”人才培养模式是高职高专产学研合作教育的载体。从内涵上讲是指三年教学,两年在学校进行专业基础能力和专业基本技能训练;一年在企业重点进行职业特长能力训练。“2+1”不只是一个时间概念,实质上是理论教学与学生做人的本领和实践能力的培养问题。其本质特征是校企两个育人主体,在两个育人环境培养学生做人做事的本领,使培养的人才尽可能满足社会和用人单位的需求;让学生在实际生产、科技推广和技术开发岗位上接受训练,寓教学于实际生产、科研之中,达到学有所长、一专多能、毕业即能上岗工作的职业教学目标。

(一)总体框架

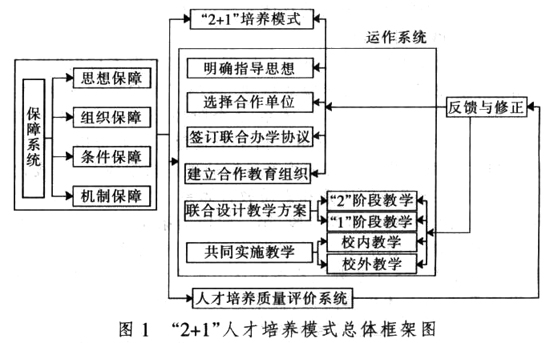

“2+1”人才培养模式体系主要由三个系统组成,即运作系统、人才培养质量评价系统和保障系统。“2+1”人才培养模式总体框架如图1所示。

运作系统包括培养目标和指导思想的确立、选择合作单位、签订合作办学协议、建立合作教育组织、建立兼职教师队伍、联合设计教学方案、实施教学等环节;评价系统包括实施过程评价(方案、实施)和总体评价;保证系统由思想保证、组织保证、条件保证和机制保证组成。

(二)“2+1”模式的指导思想

“2+1”人才培养模式的指导思想主要包括办学理念、教育观念、本质特征和模式功能四个层面的内容。办学理念要以满足企业“用户”需求为办学的出发点和落脚点。教育观念主要包括:使命观、质量观、素质观。要肩负起主动服务地方经济建设和社会服务的使命观;确立学生质量好坏由“用户”决定的质量观;重视学生“做人”能力的培养的素质观。“2+1”人才培养模式包括两个育人主体、两个育人环境,这是该模式的本质特征体现。模式功能包括:培养学生做人、做事的能力;缩短毕业生的工作适应期。

(三)基于“平台+岗位”的“2+1”模式的教学设计

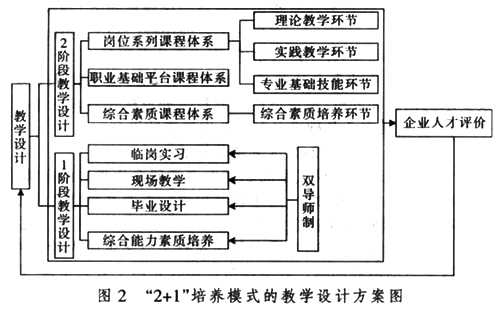

“2+1”模式的教学设计包括“2”阶段教学设计和“1”阶段教学设计两个部分。基于“平台+岗位”的“2+1”培养模式的教学设计方案,如图2所示。“2”阶段教学设计的指导思想是:紧紧围绕培养目标,以学校为主体,充分听取企业意见,搭建基于“平台+岗位”的系列课程体系;“1”阶段教学设计的指导思想是:围绕培养目标,充分利用企业教育资源,引入“双导师制”(下文将详述),让学生在真实的工程环境和素质教育环境中学习做人做事的本领。这里应注意两个方面:方案的稳定性和灵活性结合;让学生结合生产、经营实际选择毕业设计题目。

“2+1”人才培养模式设计实践

浙江工商职业技术学院计算机应用技术专业,在总结已有教学改革经验的基础上,经过专业指导委员会专家的论证,引入“双导师制”,构建了一个能反映“知识、能力、素质”结构,体现高职人才培养基本规律,突出计算机应用技术专业办学特色的现代高职教育人才培养模式——基于“平台+岗位”的“2+1”人才培养模式。本文以浙江工商职业技术学院计算机应用技术专业为例,详细阐述该模式的具体实践过程。

(一)实践总体思路

在“以就业为导向、以岗位为依据、以能力为本位”的思想指导下,据“2+1”人才培养模式构建“24253”新的教学计划,其核心内容为“2个并重、4个体系、2个阶段、5个步骤、3个结合”,具体说明如下:“2个并重”:指学历教育与职业资格教育并重。“4个体系”:指用于实现培养目标的理论教学体系、实践教学体系、职业技术技能体系和素质教育体系。“2个阶段”:指三年高职教育分为两个培养阶段,第一阶段为第1~2年在学院进行专业基础能力培养,第二阶段即第3年到校外实训基地进行职业能力培养。“5个步骤”:指按照认识规律和教育规律设置五个循序渐进的人才培养阶梯,包括公共基础素质培养、专业基础能力培养、专业技能培养、职业特长培养、职业综合能力培养等方面。“3个结合”:在教学途径和教学方法上,实现产学研结合、理论与实践结合、教法与学法结合。

[2]