首页 -> 2008年第12期

基于制度经济学分析的教育产权改革与创新

作者:李建军 许 南 丁 慧

关键词:制度经济学;教育产权;教育体制创新

教育创新首要的是教育理论创新,但关键是教育制度创新,即教育体系与教育体制创新,而实现教育体制创新与改革,从根本上讲,就是必须运用新制度经济学的理论,特别是产权理论。教育产权是教育体制改革与创新的基础或根本所在,因为只有教育产权明晰,才能使教育体制发生根本性变革与创新。本文试图从制度经济学角度,从教育产权与教育体制创新角度,分析研究我国民办高等教育体制改革与创新的理论基础、实践及模式。

教育产权与教育体制创新理论

产权在新制度经济学中是一个极其复杂的范畴,从经济学角度分析,简称为财产权利,包括权利和利益。产权是由一组权利束构成,主要包括所有权、占有权、支配权、使用权、处置权及收益权等。近年来,在我国兴起了运用产权来解读教育问题的一股热潮,这为教育问题,特别是教育中的经济问题的探讨提供了一个新的视角。但到目前为止,对教育产权这一关键概念的理解仍然众说纷纭,因而有必要对这一关键概念进行分析和阐述。

将产权的概念引入教育领域,形成“教育产权”的概念,客观的说是容易引起歧义的。这种歧义一是来自于“教育产权”字面结构理解上的多义性,二是来自于教育概念本身的抽象性及其实践意义的丰富性。根据结构语言学分析方法,教育产权既可以理解为“教育的产权”,也可以理解为“教育中的产权”。前者可引申为教育性组织的产权结构和产权关系,后者可引申为教育活动中的产权问题和产权现象。而且,教育既是一个确定的概念,但其又是灵动的概念,它可以随设定的语境而变化自己的具体内涵。为了使“教育产权”成为一个更为严谨的概念,本文首先对教育产权理论中的“教育”内涵做一个界定。

法国教育家米阿拉雷指出:“就教育一词来说,我们发现该词至少有四种含义:(1)教育是一种机构(Education as institution)——是一种组织体系和组织制度体系;(2)教育即行动(Education as action)——包含行动规则;(3)教育即内容(Education as content)——包含内容的规则体系;(4)教育是一种产品(Education as a product)——是一种结果。因此,“教育”是一个具有多种指向的,既抽象、又具体的概念,只有将其运用到具体的语言背景下,它的指向才能清晰起来。

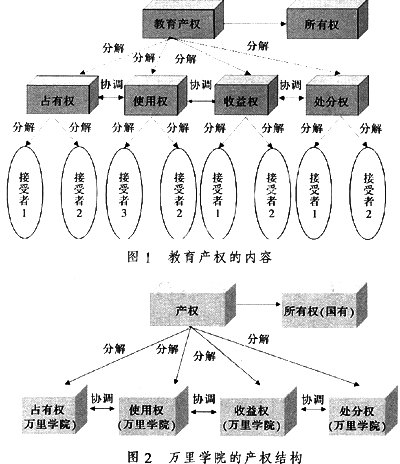

在本文“教育产权”概念的界定中,我们将教育的语言背景和意图背景界定为“教育活动”,它包括各类制度化的教育教学活动以及围绕着这种活动而形成的其他各种辅助性活动。如,教育决策活动、教育组织活动、教育交易活动、教育管理活动、办学活动、教育资源聚集和配置活动等。因此,教育产权即是反映教育活动领域中产权现象的概念。在此基础上,借鉴已有的观点,我们认为,所谓“教育产权”(Educational property rights),简而言之,就是教育财产权利,即参与教育活动的社会各主体,围绕教育财产而形成的一系列权利关系(包括所有、占有、处分、收益、使用等各种权力关系,见图1),其本质是确定基于教育形成的各主体间的权力关系。教育产权反映的是教育活动中各主体围绕着教育财产所形成的权力关系,最终表达的是教育活动各主体意志和财产的价值。

由于教育具有公共产品的性质,同样也存在着长期低效率的问题,若它们由私人投资,如果能够既使教育产权明晰,又不使其公共性质发生变化,就有可能解决办学低效率问题。制度或体制是指协调和维护人与人利益关系的一种行为规则。体制改革与创新,其实质是改变人们之间的利益分配关系。高等教育体制的改革与创新是通过改变高等教育资源配置的方式,去影响高等教育的体制。高等教育创新的关键是教育制度创新。教育制度创新从宏观层面上讲主要包括两方面的内容:一是教育体系创新,二是教育体制创新。教育体系在创新中,将使我国逐步形成新的高等教育体系,即现代化的国民教育体系,其构成除学历教育体系外,还将形成终身教育体系、网络信息教育体系、培训体系、继续教育体系等。而高等教育的体制创新,其目标为:构建与社会主义市场经济体制和教育内在规律相适应、不同类型教育相互沟通、相互衔接的教育体制。其核心主要包括:教育行政管理体制改革、办学体制改革及学校组织内部管理体制改革。具体涉及的内容主要有:高等教育资源配置问题,教育主管部门职能和管理模式问题,教育结构和高等学校自主办学的能力问题等。

高等教育体制改革与创新决定着办学效率和整个高等教育事业的发展。目前,我国高等教育体制有许多不合理的地方,阻碍着高等教育的发展,关键是要排除教育体制上的障碍,推进教育体制的创新与改革。

新制度经济学特别是产权理论对教育体制的改革与创新具有多层次、多方面的影响,包括对教育行政管理体制、办学体制及学校组织内部管理体制均具有直接的影响与作用。

基于教育产权的高等教育办学体制的改革与创新

从学校财产归属性质和教育投资体制方面分析,教育产权与办学体制有着更为直接的关系。在计划经济体制下,我国的高等教育办学体制是单一的公办高校,实行的是国家包揽办学,单一依靠国家财政投资办学模式,高校财产均属于全民公有。我国实行市场经济体制以来,办学体制出现新的局面,高校产权呈现了多元化格局,开始形成了以国家办学为主,社会广泛参与办学的格局,出现了国有民办高校、民办高校、中外合资办学、股份合作制办学等多种形式,呈现出了由于教育投资体制多元化而形成的教育产权结构多元化的现象,从而带动了办学主体多元化和办学形式多样化的发展。随着办学主体多元化和办学形式多样化的发展,教育产权问题显得越来越重要,并得到越来越多的重视。下面具体分析几种新兴的办学模式及其产权结构。

国有民办高校即由国有公办高校改制而成的公有性质的民办高校。由于其资产是国家长期投资积累起来的,学校的国有资产的属性不会改变,因而,国家是这类高校的投资者。毫无疑问,一方面,这类民办高校提供的教育服务仍然属于公共产品性质的服务。故国有民办高校的所有权属于国家——政府产权。另一方面,由于这类高校实行民营运作机制,其财产支配权、处置权委托给学校法人——学校董事会或校务委员会等机构,并建立类似企业法人产权的制度。经营管理权赋予校长,收益分配权则在校董事会或类似机构的监管下主要由校长执行。如果实行股份合作制,国有资产作为入股资金,利润部分上缴或作为学校滚动发展基金计入国有股金,决不能改作他用或分给其他股东。这一办学模式具有一定活力,并且具有创新价值,逐步得到社会的肯定与认同。如,浙江万里学院就是典型的国有民办高校,其产权结构如图2所示。

教育集团高等教育是一种具有先导性、基础性、战略性的产业。高等教育作为一种产业应该讲求投入和产出之间的关系,从直接的经济关系上来说,高等院校举办者要有一定的投入,通过提供教育服务,获得一定的、直接的经济回报,只不过高等院校所得到的这部分回报还要用于高等教育本身,而不能全用于私人的消费。既然高等教育作为一种特殊的产业,它就可以用一种产业集团的模式去经营。高等教育走集团化发展的道路,一方面,可以提高办学效益;另一方面,有利于民办高等教育优化学科专业结构,提高师资队伍水平,增强办学和竞争实力。产业性,按照市场运作的机制,遵循教育就是服务的理念,实现教育规模的集团化,举办高等教育集团,做到以学养学,并做强做大。另一种模式是,高等教育的举办者在举办大学的同时,还兼办一些与高等教育有关的产业,在以学养学的同时,做到以业养学,并做强做大。关于第一种产业集团模式,目前我国已涌现出了许多办得较成功的教育集团,如上海中锐教育集团。产业集团模式下民办高校的发展道路,有具体的几种形式可供选择:孵化模式——通过与公办名校联合与合作,孵化出民办名校;嫁接模式——与实力强大的企业和实业嫁接,借助私人资本的注入,强化民办高校;联合模式——业已发展起来的有基础的民办高校,采取股份制方式,联合成实力强大的民办高校集团,发展为品牌名校;海外联姻模式——与海外教育机构联姻,借助海外名校的品牌与优势,发展为名牌大学。关于第二种模式的教育集团,目前还不是很多,但发展前景看好。事实上实施高校后勤社会化走的就是一条产业集团的路子。与高等教育相关的产业有教育出版社(课本、教材、参考书、课余读物等)、教育文具器厂(如笔、墨、盒、板、筒、袋、灯、校队旗、鼓徽等)、教育服装厂、教育保健品厂、学生营养配餐公司、玩具教具厂、教育旅游公司、教育高科技集团公司等。

[2]