首页 -> 2008年第12期

论学生满意视野下的高职教育质量观

作者:简彩云

关键词:高职教育质量;学生满意;以需定教

教育服务质量是高职院校的生命线,如何从根本上提高高职院校的教育服务质量,保证教育活动的有效性,本文基于高职学生对高职教育的满意问题,以教学工作为例,提出“以生为本,以需定教,教学相通”的高职教育质量观,在满足学生顾客需求的同时,提高高职院校的办学质量。

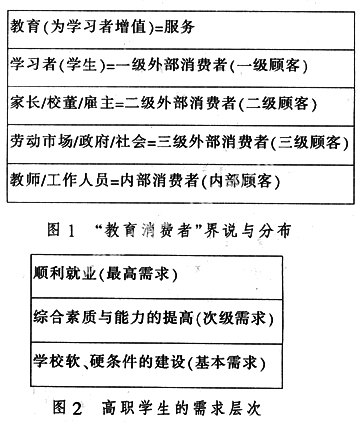

高职院校顾客分析

高职院校作为从事高职教育服务的组织,存在着不同层次的顾客形态,本文引用英国南岸大学萨利斯对“教育消费者”的界说和区分来加以说明(见图1)。图中引用企业与顾客的关系来理解教育与其消费者(顾客)之间关系,即“服务者与消费者的关系存在于高校组织中的每一个管理层次中——高校与学生及其他消费者的关系就如同企业和消费者的关系一样”。这一表述阐明了这样一个重要的事实:高职院校与学生之间的关系可视为企业与消费者之间的关系,学生是高职院校的直接服务对象,是高职院校的首要顾客。

可见,对于任何高职院校来说,学生都是其存在的理由,是其信誉与质量的决定因素,学生的成功即是高职院校的成功,所以,学生的需要和观点应成为任何高职院校开展教育服务工作、谋求发展的中心与焦点所在。

学生满意与学生需求

(一)学生满意

学生满意是指学生顾客在接受高职教育服务的过程中,对其提供的服务质量、价值等与自己的预期相比较后所产生的一种高兴、愉悦或是失望的心理感受。一般来说,学生满意是指以迄今为止积累起来的所有消费经历为基础来做出的评价,不是指学生顾客基于特定的某堂课或某次服务经历所做出的评价。当学生对高职教育服务的认知(期望值)和感知(实际感受值)之间出现差异时,学生便出现了满意(积极)与不满意(消极)的心理感受。高职院校的办学宗旨是创造“学生满意”。学生作为高职院校教育服务的首要顾客,其满意程度应直接反映高职院校的办学质量与水平。在美国,大学生对学校的评价与教师同行评价、专家评价、管理者评价等相比,更能真实地反映教育服务质量,且操作简便、花费低廉,受到大多数高校的普遍欢迎。

(二)学生需求

学生的需求层次高职学生对高职教育的需求是分层次的。首先,高职生接受高职教育的最高需求是解决就业问题。笔者对220名高职学生进行了毕业意向调查,对问题“您大学毕业后会……”的回答中,有86%的学生选择了“就业”,而表示向高层次教育或学术研究等方向发展的学生则很少;其次,由就业引申出的次级需求是学生“在知识、能力、道德品质及身心素质等综合素质方面获得提高”;最后,由次级需求派生出的是学生对学校在师资、教学、生活等办学条件方面的基本需求(见图2)。在高职生的需求层次中,学校在师资、教学、生活等软、硬条件方面的建设给学生基本需求的满足程度,制约着学生次级需求“综合素质与能力的提高”与最高需求“顺利就业”的满足程度。可见,学校应加大软、硬条件的建设力度。笔者认为,软条件建设的核心应是高职院校的办学理念与教育质量观的建设,它是高职院校的办学哲学,制约着其他软、硬条件的建设。由此可见,更新高职教育质量观是提高学生满意度与高职教育服务质量的重中之重,是高职教育改革的核心所在。

高职教育与学生需求高职教育即为就业教育,“以就业为导向”是高职办学主要方向之一。可见,高职院校的办学目的与学生的根本需求是相吻合的。如果高职教育不能实现学生的顺利就业——学生接受高职教育后不为用人单位所接纳,则意味着学校既没有满足求学者的需求,也不能使自己得到生存与发展。

“以需定教,教学相通”的高职教育质量观

(一)问题的提出

就目前来说,大多数高职院校提供的教育服务仍然是“以师为本”、“先产后销”、“以教定需”。例如,在教学安排上,教师仍然是以自己的主观意志制定教学计划、教学大纲、教学内容、教学方式以及教学准备等,“学”围绕“教”转。“教与学”的关系是:我怎么教,你就怎么学;我教什么,你就学什么。“教与学”关系本末倒置,教师不顾学生的需求,最后摧毁了学生学习的主动性、积极性及创造性,直至陷入高职教学的“怪圈”——学生逃课,教师点名,实行“强制消费”。结果是教师与学生双方都不满意,互相埋怨。很多教师认为,形成这种“怪圈”的原因是学生不想学,太懒!事实并非完全如此,高职学生顾客求学是有其需求(期望)的,是想学习的。这可从以下事实中得到证明。一般情况下,学生总是带着极大的兴趣与期望来上每门课的第一次课,学生来得多,也来得早,课堂上也很认真听讲。但好景不长,由于教师的教学脱离学生的需求,一味地“灌”,导致上课的人数越来越少,课堂纪律也越来越差。问及原因,学生的回答是,对老师的教学内容与方式不感兴趣。在如今不能完全实现学生选择教师的情况下,学生便自然地选择逃课。

(二)“以需定教,教学相通”的内涵

企业按需生产,才能赢得市场。学生作为高职院校的—级外部消费者与首要顾客,教师应当根据学生的需求来精心安排自己的教学目标、教学计划、教学内容及教学方式等内容,使自己的产品“畅销”。

以需定教企业,尤其是成功的企业,其经营理念均为“以销定产、以需定供、始于市场、终于市场”,以此求得生存与发展。高职教育要从根本上提高教育质量,应摒弃传统的“以教定需”,树立“以需定教”的高职教学观。“需”指学生的需求,最终来自于用人单位、社会及家长;“教”包括教学目标、计划、大纲、内容以及教学方式等。“以需定教”具体是指教师在设计一系列教学计划时,在密切关注社会对高职人才素质、能力及知识结构等的要求基础上,应综合考虑学生的需求情况,提供能满足其需求的“产品”,变“我教什么,你学什么”为“你需什么,我教什么”,充分调动学生学习的主观能动性,变“要我学”为“我要学”。

教学相通由于各方面的原因,高职教师如果一味地只是按照课前的教学设计完成教学工作,仍然可能存在“供需脱节”。因此,在强调“以需定教”的同时,还应做到“教学相通”——教师与学生互相沟通,教师适时调整自己的“教”,更好地实施“以需定教”。具体应做到,在教学过程中,边教边听学生的反馈意见,及时修改与完善教学设计。另外,学生的需求由于受社会、用人单位的影响而不断发生变化,因此,教师提供的产品也应根据学生的需求而有所不同。“以需定教,教学相通”,既能成为高职教师不断提高业务水平的一种驱动力,也能帮助教师辨明努力的方向。高职教师在“以生为本,以需定教,教学相通”观念指导下“生产”出来的产品,一定能成为畅销产品。

(三)“以需定教,教学相通”的具体运用

了解社会、用人单位及学生的需求企业,尤其是成功的企业,为使自己提供的产品或服务能更好地满足顾客的需求,均会十分重视市场调研等前期工作,然后根据调研的结果来决定企业提供何种产品与服务,在求得产品适销对路的前提下,力求实现企业的“顾客满意战略”。为使高职教学工作做到“适销对路”、“以需定教”,对社会、用人单位及学生的需求进行调研与分析应成为高职教学工作的起点与终点。具体做法是:在设计教学计划时,应以学生次级需求——“在知识、能力、道德品质及身心素质等综合素质方面获得提高”为原则,坚决删除空洞的、与学生需求不一致的内容,以学生需求为中心聚焦知识,使学生学有所获;在正式讲授一门课程(主要指职业教育类课程)之前,先向学生介绍本门课程的主要安排,然后征求学生意见,了解学生对这种教学安排是否满意,据此调整自己的课堂内容;在讲授一门课程之中,不断了解学生的需求满足情况,及时补充、修改教学内容与方法。

[2]