首页 -> 1998年第1期

《祭吴宓》——一本虚构作伪的“纪实”书

作者:陈斯言 季 石

关于张紫葛的《心香泪酒祭吴宓》一书的争论,已经有一段时候了。本文拟进一步讨论该书史实的真伪问题。

有人说:张紫葛年事已高,时间、地点,记忆模糊是难免的,何必那么认真!不对。张自称记忆力惊人,而且张书的问题并非由于记忆模糊。

有人说:张书是传记文学,是小说,不必计较其真实性。也不对。张紫葛明明自称,他是吴宓的38年的老朋友,他写作《祭吴宓》一书,是为了“纪其实而存其真”,“所记全是亲见亲闻的事实。”因此,张书应是回忆录,属于严肃的历史传记。

还有人说:张书批评了50年代以来对知识分子的过左政策,反映出知识分子“文革”中的苦难,可以得其意而忘其形。也不对。对过左政策的批评和反思都应该建立在严格的历史真实性的基础上,否则,这种批评和反思必然虚弱无力,一推就倒。

众所周知,历史必须真实,容不得任何虚构,更容不得有心作伪。号称“纪实”,却又大量虚构、作伪,那是对于历史科学的亵渎,是对于天下、后世的欺骗。这是一个极为严肃的问题。“予非好辨也,予不得已也。”

由于张书虚构作伪的地方太多,本文只能举其荦荦大者。我们的方法是:检阅吴宓现存日记等文献资料,访问张书所涉及的当事人及其后裔,用以与张书所述核对。凡季石、唐振常文(分别见于1997年5月29日《文汇报》、6月21日《文汇读书周报》)已述者,从略从简;前二文虽已述及但有新证据者,则补充之。

1951年时《吴宓日记》保存在北京,在重庆的吴宓何从修改

张书第15节称:吴宓曾两次修改日记,第一次是1951年冬,为防备“文字狱”,删除了所有与张紫葛有关的内容,全部改写换页,彻底消除。

事实是:吴宓1944年离开昆明,1949年离开武昌,都未将日记带走,而是分别由李赋宁、吴学淑暂存,最后全部交给陈心一保管。至1954年8月,才由陈托付从北京返渝的西南师范学院历史教授孙培良带给吴宓。当年12月17日,吴宓日记云:“晚,得暇,始开拆今年八月由心一包封而托良带来之历年日记两包。”请问张紫葛先生,1951年冬,身在重庆的吴宓如何修改保存在北京的日记?

张书称,吴宓第二次修改日记.是1955年初夏,特请黄稚荃参加装订(第144页)。但据黄稚荃的儿子黄怀昭说:他母亲1955年春就因患肾上腺皮质萎缩住院治疗,卧病数年,直到1959年才康复,何能参加装订?

镇压反革命运动时,确有好几位友人劝吴宓焚毁手边的日记和诗稿,或“简择抄存”,但吴坚不同意。1951年4月15日日记云:“宓只有感想而无行动,日记所述皆宓之真实见解及感触,然却无任何行事之计划及作用”,“宓可称为顽固落后,而非反动与特务,其事昭昭甚明。”“又宓宝爱西洋及中国古来之学术文物、礼俗、德教,此不容讳,似亦非罪恶;必以此而置宓于罪刑,又奚敢辞!”这段日记表明,吴宓头脑清楚,认为镇反不会触及自己,即使万一因日记获罪,也在所不辞。

张书第28、143-144页称:吴宓为掩盖与张紫葛1944年在重庆的聚会,特意将从昆明动身赴成都燕京大学的日期从8月23日改为9月23日,将坐飞机改为坐汽车经贵州到成都。但当年内迁遵义的浙江大学的校长竺可桢的日记(人民出版社:1984年出版),以及时在该地的缪钺、关懿娴、王树仁等人的‘回忆(见陕西人民出版社1990年版《回忆吴宓先生》),都明确记载了吴宓行经贵州的情况,与现存吴宓日记相合。请问张紫葛先生,即使吴宓会修改自己的日记,难道竺可桢等人会通同作伪吗?

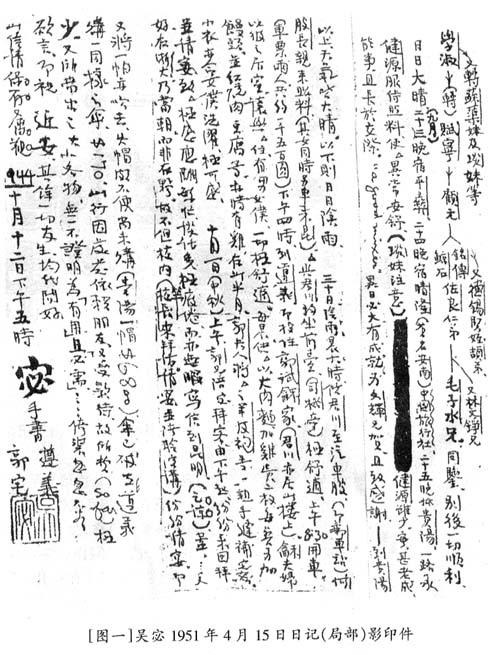

在昆明亲自送吴先生启程的吴宓长女吴学淑和李赋宁先生,也证实了吴宓是9月23日坐汽车自昆明动身的。李赋宁说:“原来联系好让吴先生搭乘的英国军车是由昆明开往贵阳运送战时物资的,车是由王佐良联系的,那车辆因故延期。那天同去送行的除了我和王佐良,还有李鲸石先生——他现在在农业大学。我们到后,一个英国军官对吴先生说:I thought you had been advised (我认为已经通知你了)。我当时只知道advise当‘劝告’讲,不知道还有‘通知’的意思。我对这句话印象特别深刻,绝不会错的。”吴宓日记所记9月22日因军车延误未能成行,23日动身的记录与此相符。吴宓在旅途中的日记虽缺记了几天,但吴宓1944年10月12日在遵义郭宅写给吴学淑并转李赋宁等多人同鉴的亲笔信现存。信中详述了他经平彝、晴隆、贵阳抵遵义,以及在遵义受到竺校长招待,在当地讲学等情况(见图一)。

凡此种种,都证明吴宓日记未经修改,所述为真,而张书所述为伪。

吴宓平生痛恨作伪,即使在“文革”万般压力下,仍不改变态度。1971年1月18日有笔记云:“人间万事,道德行为,文艺作品,首重真字。”又云:“宓者,真人也。”一生以“真人”自许的吴宓,自然不会为了“避祸”而修改自己的日记。

张紫葛为什么要一再声称,吴宓修改了自己的日记呢?那是他深知,吴宓日记尚存于世,一旦公布,他的作伪行为就会大白于天下,因此,预作布置,诬真为假,这样,他的书就可以以假充真了。张紫葛真是用心良苦!

吴宓对张紫葛印象不佳,没有这样一位“老朋友”

张紫葛声称,吴宓在修改日记时,消除了与张紫葛有关的全部内容,然而,事实并非如此。

张紫葛曾自报其学历为苏联撒马尔干中央大学农业管理系毕业,镇反运动中,张紫葛向西南师范学院外语系主任方敬坦白交代,此学历系伪造。吴宓1951年4月5日日记云:“晚,奉命代表第一小组出席大礼堂中史地系召开抗美援朝镇压反革命座谈会,坦白陈词,痛切忏悔者七人。其中以陈平章为最出人意外。旋悉张紫葛谒敬泣诉欺瞒之罪,盖其人未尝留学苏俄,亦未肄业大学,仅辛苦漂流,从人习俄文,而在校颇作威福,于是校内外夙奉陈平章、陈克礼、张紫葛为真能代表苏俄共产党而在校最为前进者,无不惊异而冷暖顿殊焉。”(见图二)从这段文字的口气和态度,实在无法看出吴宓与张有什么相知相契关系。

张书关于与吴宓相识及交往的记载也都是无根之词。如:

张书第4-6页记1939年张在重庆于右任家认识吴宓的父亲吴仲旗,继在该年8月初旬,由吴仲旗介绍认识吴宓。查吴宓1939年日记,吴仲旗一直居住在陕西西安。又据吴宓的学生和同乡世交、北大英语系教授李赋宁说:“1943年春,我回西安探亲,去拜望过仲旗公。仲旗公曾亲自对我说,他没有去过重庆。”李先生还说:“1939年8月,吴先生正在昆明西南联大忙于