首页 -> 2007年第12期

人教版《语言文字应用》课本的解读与使用

作者:李 镗

第一小节“看我‘七十二变’”:“引子”和“课堂活动”让学生了解词的多义现象。“工具箱”较系统地介绍了词的本义、基本义、引申义、借代引申义、比喻引申义和词义的演变类型。了解多义词词义间的关系,对学生理解和运用词语有直接的帮助。本节内容是应用性的。

第二节“词语的兄弟姐妹”:“引子”和“课堂活动”让学生了解同义词现象,学会辨析和正确运用同义词。“工具箱”讲了同义词的类型和词义上的主要差别。这些内容对学生准确使用词语有指导作用。本节内容是应用性的。

第三节“每年一部‘新词典’”:“引子”和“课堂活动”用丰富的生活现象让学生体会一些词语随社会生活的变化或消失或产生。“工具箱”介绍了三个内容:1.新词语的两种类型——新造的和因词义引申而产生的。2.新词语的不同来源。3.新词语的规范。本节内容是延伸性的。

第四节“中华文化的智慧之花”:“引子”用“熟语”的例子来激发学生兴趣。“课堂活动”围绕与“马”有关的成语,让学生了解成语的来源、成语的故事和成语的意思。“工具箱”介绍了三个内容:1.成语的特点、来源以及与汉语的关系。2.熟语的各种类型。3.熟语在结构和意思上的特点。了解熟语的基本知识,有利于学生正确地理解和应用熟语。本节内容大多是应用性的。

第五课“言之有理” 本课四小节分别从虚词的使用、复句和关联词、修改病句、歧义类型和分化四个角度帮助学生应用语法知识准确地理解和表达语言。

第一节“四两拨千斤”:“引子”和“课堂活动”介绍现代汉语中的“了”和“的”的用法,让学生了解虚词的作用,“工具箱”介绍了虚词的类型、作用和使用时要注意的问题。本节内容基本是拓展性的。

第二节“句子手牵手”:“引子”用《祝福》中对祥林嫂的描写来说明单句变换成复句在表达上的不同效果。“课堂活动”介绍复句的分析方法和了解关联词的作用。“工具箱”介绍复句的类型和常用的关联词语。掌握复句知识对理解句义有直接帮助。本节内容是应用性的。

第三节“有话‘好好说’”:“引子”用“脱口误”的三个病句导入。“课堂活动”结合八个有毛病的广告语介绍了判断病句的两个方法并分析了每个句子的“病因”。“工具箱”先补充了另外三种“病因”(本节共分析了六个类型的病句),后介绍了修改病句的四种方法。辨别语病,表达规范,是高中生语言文字应用能力的基本要求。本节内容是应用性的。

第四节“说‘一’不‘二’”:“引子”用有歧解的字谜激趣。“课堂活动”让学生分析七个新闻标题的歧义(有词语多义、结构层次不同、结构关系不同三种类型),较详细地把这七个歧义句用两种方法加以分化。“工具箱”介绍“歧义”和语言“模糊”“笼统”现象的区别,对歧义现象做了分类。表达要明确也是对高中生的基本要求。本节内容是应用性的。

第六课“语言的艺术” 本课前三节分别从选词炼句、修辞方法、语言色彩三个角度帮助学生把握语言表达的生动性。第四节介绍语言(语汇)和民族文化、民族心理的关系。

第一节“语不惊人死不休”:“引子”用“一字之师”的故事激趣。“课堂活动”引导学生分析一段文字的修饰语的作用,体悟《绿》的几个句子中动词运用的精妙之处。“工具箱”讲了遣词造句的四个标准。“小试身手”对学生分析语言、表达简明会有切实的帮助。本节内容是应用性的。

第二节“语言表达的十八般武艺”:“引子”举钱钟书的妙喻导入。“课堂活动”让学生分析18个广告语各自用了什么修辞方法,并分析哪个用得好,哪个不好。“工具箱”梳理了五种主要的修辞方法,辨析了比喻和借代,比喻和比拟,借喻、借代和象征的区别。“小试身手”对提高学生的语言表达能力很有帮助。本节内容是应用性的。

第三节“淡妆浓抹总相宜”:“引子”用不同行业的人用语常带有行业色彩的例子导入。“课堂活动”让学生体会“色彩词”在语境中表达的不同色彩、意义和效果。“工具箱”介绍了词的语体色彩、感情色彩、形象色彩。这节内容是延伸性的。

第四节“入乡随俗”:“引子”用“狗”在汉语和英语语汇中的不同作用导入。“课堂活动”让学生分析语料,体会汉饮食文化对汉语语汇和描写人物用语的影响。“工具箱”介绍了语言和民族文化的关系。这节内容是延伸性的。

使用建议

课本是教学材料的主要载体,不是教学材料的全部。教师要根据学生的需要取舍课本内容,补充教学材料,设计教学活动。学生既是教育对象,又是教学活动的主体。基于此,教师要对课本内容做适当的调整,教学不能囿于教课本、学课本,实行“本本主义”。这本选修课本内容知识性强,编者力图引导教师在使用课本时突出学生的课堂学习活动,选例也尽量联系现实生活。但在“课堂活动”的操作性上编得不理想,多数活动任务的答案就在本栏目中。这样教师在使用课本时必须做好活动设计,否则,编者的意图就落空了。换个角度说,这个课本是供师生学习、分析、梳理、探索语言文字应用的基本材料,如何使用好它,需要在教学中探索。课本中的现代汉语的语音、词汇、句法、修辞知识是高考必涉及的。所以不选修它的学校,可以从中选一些内容作为学生开展学习活动的资源,也可作高三复习的材料。教师学习课本后,还可以在教学中迁移,随机引导学生品析语言文字。(详见陆俭明、李镗《语文教学中语言知识的分布与教学管见》,《语言文字应用》2003.1)

使用这本选修课本大致可以设计以下课型:

梳理指导课 用第一课第二节“古今言殊”和第四课第二节“看我‘七十二变’”作学习资源,让学生整理某一时段学的文言文的常用虚词、实词和句式;小组交流梳理知识的过程和方法;教师了解学情,选取好的范例,提出修改意见;学生再修改整理,全班总结、展示。下边提供一些示例,供教师参考,以便指导学生做梳理。

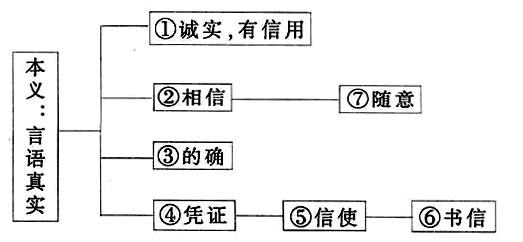

例一:实词·信

1.诚实,有信用:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”(《曹刿论战》)今有双音词:失信、守信。今不单用。

2.相信:“成述其异,宰不信。”(《促织》)今有双音词:信任、信仰。今单用。

3.的确:“海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。”(《梦游天姥吟留别》)今不用。

4.凭证:“用为符信,上书自陈。”(《孔雀东南飞》)(《史记·外戚列传》)今有双音词:信号、信物。今不单用。

5.送信的人:“自可断来信,徐徐更谓之。”(孔雀东南飞》)今有双音词:信使。今不单用。

6.书信:“红纸一封书后信。”(白居易《谢寄新荣》)今有双音词:书信。今单用。

7.随意:“低眉信手续续弹,说尽心中无限事。”(《琵琶行》)今有双音词:信步、信口。今不单用。

例二:虚词·而 “而”本是象形字,表示胡须。后假借为连词和代词。连词表顺接、逆接和修饰关系的三种用法,现代汉语沿用。

人称代词 表示“你”“你的”,一般不直接做宾语:“必欲烹而翁,则幸分我一杯羹。”(司马迁《项羽本纪》)而,译为“你的”。

连词 1.顺接,用于连接词或短语,表并列、连贯、递进关系。“蟹六跪而二螯”(荀子《劝学》),“而”可不译,表并列关系。“积善成德,而神明自得”(荀子《劝学》),“而”译为“于是”,表连贯关系。“君子博学而日三省乎己”(荀子《劝学》),“而”译为“并且”,表递进关系。