>>> 2007年第1期

雷铎:特立独行“士大夫”

作者:陈玉虹

术的萌芽由此得以生发,随着年龄的增长,他开始思考更大范围的事物,他说自己当时“年少轻狂”,感觉自己以前的名字不够响亮,自取笔名“雷铎”:雷是天上最为响亮的声音,铎是人间最为宏大庄严的声音。自此,雷铎——这一疑似英雄“雷锋”的名字便频频出现在各类报刊杂志上。最多的时候,仅广州一地,雷铎就在六七家媒体上同时刊发专栏文章,雷铎之声已有如雷贯耳之势。

难忘激情燃烧的岁月

在雷铎的生命旅程中,33年的军旅生涯是对他影响最大的人生阶段。他从1968年参军,一直到1999年才以正师级的待遇转业到地方,如今为正厅级研究员。33年的戎马生涯中,他最难忘的是关于越南前线的记忆,在这场血与火的洗礼中,他见过许多活生生的人是怎样在片刻之间变成死尸的,因而他对生与死、对战争与和平、人性的善与恶、人生的有常与无常等等有了更多的领悟,也为自己的文学创作储备了诸多素材。时至今日,每每想起那些炮弹呼啸的日子,雷铎部会不由自主地描述一个细节:“枪声有如爆豆时分,我还躲在猫耳洞里摸黑写战场笔记,一点光部没有,完全是凭着感觉摸黑去写。“看得出来,他对那段激情燃烧的岁月至今记忆犹新。”

文学篇 自觉选择文学上的蛰伏

神州民俗:您是一级作家,但这条文学之路上似乎有些阶段是比较沉默的,这是一种有意的蛰伏还是随遇而安的选择?

雷铎:有意的蛰伏。中国文学的发展在现当代虽然受到很多的限制,但它不会消亡,然而,相比之下,国学却面临部分消亡的危险。我过去学周易的两位老师已经不在了,饶宗颐老师也已经90岁了。文学上的有意蛰伏是因为我感到有更紧迫的事情必须去做。

神州民俗:2006年您有一部新作品《说是说非广东人》面世,很容易让人联想起2005年广东教育出版社推出的叶曙明的《其实你不懂广东人》,您能简单介绍一下这本书的出版和您对广东人的评价吗?

雷铎:这本书的写作起源很早,上世纪80年代,黄树森先生主持过两次关于岭南文化的大讨论,我是其中一名积极的参与者;此后,广东教育出版社约写一本关于广东人的书,成稿之后,他们对书中的中庸态度不太满意,支付了一笔不错的退稿费给我,然后找我的朋友叶曙明写《其实你不懂广东人》,我的这部书稿就此被搁置起来;去年,广东经济出版社听说了,找我,于是就有了“跟风”发行的《说是说非广东人》。

我对广东人最简单的评价只有三个字:“说不清”。广东人的基因经过了一次又一次的大规模重组,纷纭而丰富,借用网上的说法,广东人可以说是“可爱又可恨、不东又不西、不陆又不洋、多姿又多彩”的一个群体。

神州民俗:您是潮州人,在我遇到的潮州人中,似乎每一个人都对潮州的文化充满喜悦,那似乎是一种孩童般纯真的感觉,潮州文化对您的文学创作有些什么影响?

雷铎:影响非常大,我在学术、文学、艺术方面的基础主要来自于潮州文化。潮州人懂得感恩,潮州人最感谢河南人(笑)。你看韩愈只在潮州呆了8个月,但是由于他在文化教育方面所做的贡献,潮州人把自己家乡的河山改姓“韩”了,我的诗歌、散文、书法、绘画、杂学的功底,得益于潮州沉淀深厚的民间土壤。

神州民俗:时至今日,回首自己走过的文学之路,您是否能帮助我们梳理出一条脉络?有没有某些特别遗憾的地方?

雷铎:我涉足过几乎所有的文学形式,包括古体诗和现代诗、短篇小说和中长篇小说、散文随笔和文学批评、电影脚本和连环画脚本等等,乃至相声和歌词我也插过一脚,1977年国家向全国征集新国歌方案,最后国务院“新国歌征集小组”编印的预选方案当中,广州军区的方案就是我的作品。

最早,1969年,我发表了第一首诗歌到1974年开始在全国有些影响,1976年奉调到新复刊的北京《诗刊》,我的诗歌在兰时有限的二三十家报刊上狂轰滥炸。1978年到1979年转向散文写作,后来以报告文学和短篇小说为主。那时候觉得诗歌像二胡,而我希望试试大提琴或钢琴的感觉。越战时期,我写出了第一部中篇小说《男儿女儿踏着硝烟》,社会反响非常强烈。

比较遗憾的作品是获过大奖的长篇小说《子民们》,莫言说我是“卖了一个集装箱的压缩饼干”,认为其中可以充分发酵的素材很多,有点浪费了很难得的素材,但总体上还不错,很有历史感和冲击力。

神州民俗:在文学方面,您今后大致的或者说是确定的方向是什么?和以前相比是否有调整?

雷铎:文学这一方面今后不大会介入了,除非遇到真正值得去写的题材。不过我在日常的研究中会常常用到文学的手段,这也是传播的需要,我努力用最浅显的语言讲解最复杂或玄虚的理论--换言之,文学已经成为我的一种基本训练,像云像雾,无所不在地渗透在我的所有文字作品当中,他们整体上消失了,却化了形而无所不在。

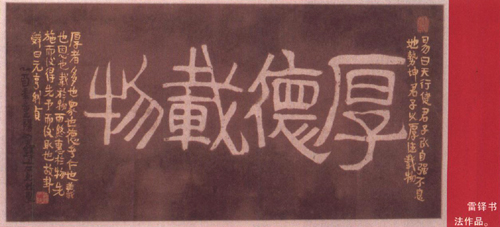

书画篇 左手书写自创“雷体”

神州民俗:您的左手书法作品很有个性,是有意为之吗?

雷铎:有意为之,却是无意得之。1979年,我在当兵驻扎广西边境有一次无事可做,偶然捡到一张《参考消息》,上面有一篇短文说国外学者研究发现,“人的右脑空置率太高,多用左手可以开发右脑”,那几个月,我就天天用左手练习写字,因此还闹了一个笑话。有一次,我用左手给一位朋友写信,朋友见我是用左手写的,他大为吃惊,以为我的右手在战斗中受伤切除了,打了加急电报并写信安慰我说“希望你坚强地活下去”。

然后我又发现,用左手写字还有一个好处:扬长避短。我从小在父亲的严格训练下练习写字,笔的顶端粘着一个喝功夫茶用的小杯,杯里盛小半杯水,父亲要求我写字时,水不许洒落一滴。这样数年训练下来,我用右手写字已经很“滑”了。书法创作是宜涩忌滑、宜生忌熟的,于是我选择左手,力图在书法创作时增加一些生涩笨拙的效果,当然,关键是它符合我的人生哲学——平和、笨拙而且有回味,就象有点陈味的老普洱茶。

我初跟赖少其先生研习书法时,赖老就告诫我“不要一味学我,学得再好也是赖少其第二”,我说那我什么体也不象怎么办?赖老说“那就叫‘雷体’好了,‘雷体’也就这样叫开了。”

神州民俗:您的艺术创作看来和赖少其先生有渊源,您能具体说说这方面的情况吗?

雷铎:我和赖老相识于1989年,1992年赖老出书画集要写两篇序,赵朴初和秦牧各写一篇,可惜,秦牧那篇写了半页就去世了。后来,赖老通过友人推荐。找我写了另一篇,由此和赖老结下师生的缘分。

我刚开始只是跟着赖老学写字,对于赖老的画作则经常仔细观赏,后来就临摹他的画作,将他的风格和敦煌的色彩结合起来创作。所以,我治了一方印,叫做“好