首页 -> 2008年第2期

《色·戒》:张爱玲的了断私情之作

作者:郜元宝

现在竟有那么多自以为是的人把《色,戒》这部极戆的片子捧得天花乱坠,我真觉得奇怪。有什么好?无非让一个名叫梁朝伟的香港酷星又扮了一把酷,顺便带红了一个名叫汤唯的内地青涩妹。非说还有什么深意,也不过以媚俗的电影画面迎合了日益骨头轻的新世纪文化而已。具体地说,就是为女性盲目献身提供合法性依据,让已经失贞的感到值得并引以为自豪,为跃跃欲试的后继者提供“我傻所以我可爱”的哲学。

电影似乎对小说亦步亦趋,甚至把张爱玲欲说还休之处发扬光大了,其实电影的可恶恰恰就是从根本上偏离了原著精神,大量塞进导演并不高明的私货--当然是偷偷摸摸的。所以我们最好还是回到小说,看看这件事起头怎样,接着又怎么被李安搅乱了。我还想请出和张爱玲风格迥异的作家丁玲,帮助晕头转向的观众从电影中挣脱出来,稍微清醒一下。要讲就讲点严肃的,至于这部片子催生的一些新学问--比如有人专攻开场那条大狼狗,有人专攻老易司机,有人专攻张秘书,还有人已经就老易家的保姆做了长篇大论--诸如此类就让那些能做的人去做罢。

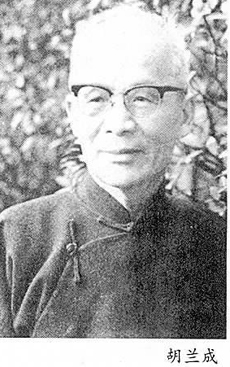

且说1945年8月抗战胜利,国民党还都南京,很快公布“惩办汉奸条例”,其中包括对“文化汉奸”的制裁措施,“京派”领袖周作人即因此锒铛入狱。上海沦陷时期,张爱玲在有日伪背景的《杂志》、《古今》和汪伪宣传次长胡兰成主办的《苦竹》上发表作品,参与这些刊物举办的文艺活动,还与胡兰成结婚,在沦陷区文化界出尽风头,自然最遭物议。

但张爱玲不像当时另一位当红女作家苏青那样拼命辩解。她采取的是周作人式的“不辩解”,只在1946年底趁《传奇》出增订本时写了篇《有几句话同读者说》,简单陈述曾辞去大东亚文学者代表大会的事实,并申明没有向公众说明私生活的义务。一派超然的姿态。

但深谙中国文化的张爱玲对已经弥漫全国的伐恶之心不可能无动于衷。散文《中国的日夜》就再三强调她对中国的无限眷恋。“中国”这等“大字眼”是“五四”以来新文学常见的核心词,艾青、穆旦那样用语吝啬的诗人也不例外。国家观念本来不强的张爱玲在逛小菜场之后写出这样的文字,就特别惹人遐思。40年代末和50年代初,度过抗战胜利后最初的困难时期而重现文坛的张爱玲喜欢在作品(如长篇《小艾》)中为她笔下一贯灰色悲凉的主人公命运安上“光明的尾巴”,大概也算是高压之下的一种解数吧。

《色,戒》1978年在台湾发表,据说1953年即已执笔,一改再改,如果不是其时胡兰成在台湾出丑而牵连到她,使她不得不以一种适当的方式予以撇清,也许还不会这么早就拿出来吧?中间多少机关算尽,外人无从知晓,但作者想要借此对过去做一个总的了断的心,读者还是不难感到。

张爱玲写《色,戒》,困难在于既要有所“化妆”,否则就不是小说,也太显得急于辩解了,但又要将她和胡兰成的事摆进去,否则失去发表的目的--但更重要的,还是要在这中间形成必要的反讽,让自己取得一个进退自如的地位。

化妆的地方大致有:1、王佳芝是“岭南大学”而非“香港大学”的学生,这就和张爱玲40年代初在香港大学就读的经历撇清;2、王佳芝是广东人而并非上海人,小说特别指出她和邝裕民通电话时用的是“乡音”(粤语),这就和张爱玲自己的上海籍划清界线;3、易先生的原型是丁默村,标准的特务,胡兰成是搞宣传的,王、易的关系在外壳上脱胎于1939年郑苹如诱杀丁默村的“本事”,这就又与张胡恋撇清了。4、张英文极好,而小说中王佳芝和讲英语的珠宝店老板之间竟然“言语不太通”。在上海话/广东话之外,作者再次借用语言的识别标志将自己与王佳芝区别开来。

但直陈事实处更多。1、易先生家里挂着“土黄厚呢窗帘--周佛海家里有,所以他们也有”。张爱玲结识胡兰成之前,曾陪苏青一道拜访过周佛海,为当时不满受冷遇而倡言“弭兵”因此被汪伪政府羁押的胡兰成说项--或许她真的在周家见过那种窗帘;2、小说中周佛海和易先生芥蒂颇深,胡兰成属于追随汪精卫的“公馆派”,也与周佛海不甚相得;3、易先在香港发迹,胡也是先在香港写政论而为汪精卫所欣赏,加意栽培,并引入南京伪政府的;张爱玲在香港读书的时间不与胡重叠,但他们1944-1945热恋时必然谈过这一层空间的因缘;4、胡、易都频繁往来于南京/上海之间;5、易是武夫,却“绅士派”,这只有理解为胡的影子才合理;6、胡、易都有本事在危急颓败之际攻取芳心;7、王佳芝在珠宝店放跑易,仍不放心,直到确认“地下工作者”没有开枪,才“定了神”。这种牵挂,符合张在胡潜伏浙闽两地而又几乎恩断情绝时仍然多方接济的事实。8、易和胡一样都风流自赏,可一旦女人没有利用价值或有所妨碍,也都能毫不留情,或弃或杀。

直陈事实固然是尊重历史,巧妙的“化妆”则属于此地无银三百两的故意露出马脚的小说修辞法--理解为从反面进行更强烈的暗示或更坦然的招认,亦未尝不可。

至于读《色,戒》的困难,并不在于如何辨认小说人物王、易与张爱玲、胡兰成在虚构与事实之间的关联,而在于理解张爱玲怎样通过这种危险的关联“了断”她的私生活遇到民族大义时所产生的道德混乱,当然也包括理解她怎样借此“了断”和胡兰成的情缘。

这里有两个关键。

首先,张爱玲对笔下人物易先生的态度如何?张爱玲不等于王佳芝,她本人对易的态度并不局限于王佳芝对易的态度。也就是说,张对易的态度除了通过王佳芝表达出来之外,还必须越过局中人王佳芝,由“隐含作者”直接指出。这两种态度重叠起来,才是作家张爱玲对于小说人物易先生的完整的态度。

王佳芝的态度容后再说。小说中有没有“隐含作者”直接表达对易的态度的地方?

有,至少在两个地方,“隐含作者”越过王佳芝,将易的心理直剖明示,向读者清楚表明她对易的态度。第一场戏就在珠宝店王觉得自己爱上了易时,“他的侧影迎着台灯,目光下视,歇落在瘦瘦的面颊上,在她看来是一种温柔怜惜的神气”,正是这种“在她看来”的“神气”使她认为“这个人是真爱我的”。问题就出在“在她看来”这四个字!“在她看来”如此,在“隐含作者”看来呢?那就不一样了。在易摆出一副令王神魂颠倒的姿态之前,“隐含作者”已经告诉读者实际并非如王佳芝所想象;因此她不得不抛开王佳芝,直接在读者面前,用易的心理独白,将他的内心和盘托出:

“本来以为想不到中年以后还有这样的奇遇。当然也是权势的魔力。那倒犹可,他的权力与他本人多少是分不开的。对女人,礼也是非送不可的,不过送早了就像是看不起她。明知是这回事,也不让他自己陶醉一下,不免怃然。”

易并不爱王,他只是想借她证明自己的魔力;即使这魔力来自权势也不妨,因为权势和他已经分不开了。他所具有的不是对她的爱,而是“自我陶醉”;目的落空,便“不免怃然”。小说将易的真心和王的错会交替写出,目的不很明确吗?

第二场戏是易恩将仇报,痛下杀手,将王及其同伙一网打尽之后的内心独白。“隐含作者”明确告诉读者,在易心目中,“他们那伙人里只有一个重庆特务,给他逃走了,是此役惟一的缺憾”,言下之意,捕杀王佳芝并非易的“缺憾”--当然易对王佳芝的死也并非毫无“缺憾”,不过这个“缺憾”并非爱人的香消玉陨,而是不能将计就计,继续榨取王佳芝的灵与肉:

“不然他可以把她留在身边。‘特务不分家’,不是有这句话?况且她不过是个学生。”

除了没把那个“重庆特务”抓住之外,要说易还另有“缺憾”,也就是这个了。而这种“缺憾”,丝毫都不妨碍他因为王佳芝“捉放曹”而终于兑现了的“陶醉”: